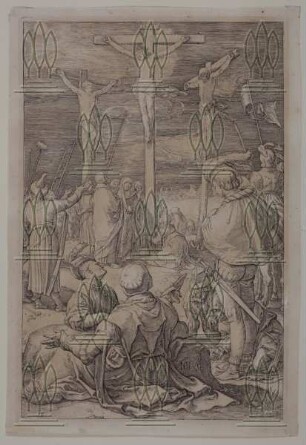

Grafik

Der Drache verschlingt die Gefährten des Kadmos

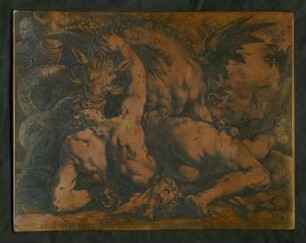

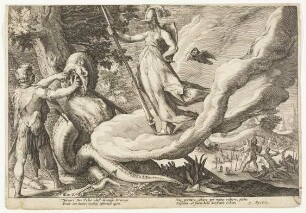

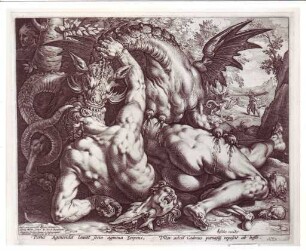

Gezeigt ist eine blutrünstige Szene inmitten einer Landschaft. Im Vordergrund fällt ein geflügelter Drache mit vier Klauen, langem Schwanz und gebogenem plattenbewehrten Hals über seine Opfer her. Unter ihm sind zwei menschliche, verkreuzt übereinanderliegende, nackte Leiber zu sehen. Der zuunterst befindliche Mann hat den Oberkörper mit dem linken Arm hochgestützt und mit der rechten Hand den Hals des Drachen ergriffen, während vom zweiten nur der rückwärtige Unterleib zu sehen ist. Der Drache hat in diesen seine Krallen geschlagen, gleichzeitig zerfleischt er dem anderen Mann das Gesicht. Um die Kämpfenden liegen Knochen und abgerissene Köpfe verteilt. Rechts erschließt sich der Blick in eine bergige Landschaft, die links von einem Wald abgeschlossen wird. Auch dort kämpft ein einzelner Mann mit seiner Lanze gegen einen Drachen. - Die Darstellung beruht auf dem griechischen Mythos von Kadmos, dem Sohn des phönikischen Königs Agenor und Bruder von Europa. Agenor sandte ihn aus, um seine von Zeus entführte Schwester zu suchen. Ein vom Kriegsgott Ares abstammender Drache tötete seine Gefährten, woraufhin Kadmos ihn mit Steinwürfen zur Strecke brachte und seine Zähne aussäte. Daraus erwuchsen bewaffnete Männer, die in Kampf miteinander gerieten. Auf die fünf von ihnen, die überlebten, führten die thebanischen Adelsgeschlechter ihre Abstammung zurück. Zur Strafe für die Tötung des Drachen wurde Kadmos von Ares versklavt, durfte aber nach acht Jahren dessen Tochter Harmonia heiraten und wurde erst König von Theben und dann von Illyrien. Da Kadmos auf seiner Reise auf Befehl des Orakels von Delphi das spätere Theben gründete, gilt die Kadmossage auch als Gründungssage Thebens. - Als literarische Quelle sind u.a. die Metamorphosen des Ovid zu nennen. - Bei dem im Hintergrund kämpfenden Mann handelt es sich offensichtlich um Kadmos, der nach dem Tod seiner Gefährten gegen den Drachen antritt. - Die Verbildlichung dieses Themas ist in der bildenden Kunst nur selten vorgenommen worden. - Der Stich basiert auf einem Gemälde von Cornelis van Haarlem, welcher mit Goltzius und Karel van Mander bald nach deren Ankunft in Haarlem 1583 eine Art Akademie gründete. Aufgrund dieser Zusammenarbeit ist es nicht verwunderlich, daß Goltzius immer wieder Gemälde Cornelis van Haarlem reproduzierte oder nach seinen Entwürfen Stiche anfertigte, wie es auch im vorliegenden Blatt der Fall ist (Vgl. Abbildung). Die Widmung am rechten unteren Bildrand benennt Jacob Rauwaert, einen wichtigen Amsterdamer Kunsthändler, der Werke Haarlemer Künstler sammelte und diese unterstützte. Insbesondere war er Patron von Cornelis van Haarlem. Dieser Jacob Rauwaert gewidmete Stich ist als die erste gemeinsame Anstrengung von Cornelis van Haarlem und Hendrick Goltzius anzusehen. - Cornelis Vorliebe galt insbesondere der Aktdarstellung muskulöser Männer, die in extremen Posen gezeigt und häufig, wie auch in diesem Bild, in gewalttätige Aktionen verwickelt sind. Dieses Streben nach Bewältigung schwieriger Posen ist kennzeichnend für die manieristische Figurengestaltung. Die Kunst entwickelte sich im 16. Jahrhundert zunehmend hin zur bevorzugten Darstellung des menschlichen Körpers mit gleichzeitiger Vernachlässigung des eigentlichen biblischen oder mythologischen Bildinhalts. Ausgangspunkt dieses manieristischen Stils war Italien. Antike Skulpturen dienten vielfach als Vorlagen; die übersteigerte Modellierung sollte genaue anatomische Kenntnisse demonstrieren. Die zunehmende Mobilität der Künstler und vor allem die Druckgraphik begünstigten die schnelle internationale Verbreitung des neuen Stils. Die Stadt Haarlem und besonders Goltzius Druckbetrieb bildeten eines der niederländischen Zentren manieristischer Gestaltung. Karel van Mander brachte wohl seine Kenntnisse italienischer Kunst in die Akademie ein, während Cornelis auf sein in Paris angeeignetes Wissen manieristischer Kunst zurückgreifen konnte. Cornelis van Haarlem beschäftigte sich im Gegensatz zur älteren Malergeneration überwiegend mit mythologischen Themen, wie hier mit der Kadmossage, was als bewußte Suche nach neuen Themengebieten gedeutet wird.

Ovid erzählt die schauerliche Geschichte von Kadmus und seiner Gefährten im dritten Buch seiner Metamorphosen. Als Bruder der geraubten Europa wird Kadmus von seinem Vater Agenor ausgesandt, diese zu suchen. Er erreicht Delphi. Das Delphische Orakel weissagt, er solle einer besondern Kuh folgen und dort eine neue Stadt gründen, wo das Tier erschöpft nierdersinke. An dem Ort, wo die berühmte Stadt Theben entstehen wird, will Kadmus die Kuh als Dank opfern und er - schickt seine Gefährten los, Wasser zu holen. Die Männer finden im Wald eine Quelle, wissen aber nicht, dass diese dem Gott des Krieges Ares geweiht ist und von dessen Sohn, dem - gefährlichen Drachen von Ismenus beschützt wird. Kadmus Gefährten werden vom Drachen angegriffen und getötet. Als Rache für die Bluttat tötet Kadmus den Drachen, wofür er dem Gott Ares acht Jahre lang dienen muss. - In diesem Stich entsteht eine besondere Spannung zwischen dem Bildmittelpunkt, wo das grausige Töten des furchterregenden Drachens Vorrang hat und dem Bildhintergrund, wo der Drache schliesslich von Kadmus getötet wird. Im Text wird dies als Strafen des Feindes durch Kadmus den mutigen Rächer präsentiert. Hier folgt die Inskription - mit ›hoste‹ und ›ultor‹ Ovids Wortlaut. Im Bild erscheint Kadmus allerdings als anonyme, gesichtlose Figur. Der Akt der Rache scheint insgesamt wichtiger zu sein als eine Darstellung - des Rächers. - Dieser Stich kann natürlich ›einfach‹ als Illustration eines antiken Mythos betrachtet werden. In den Niederlanden eröffnen sich anno 1588 allerdings auch andere Lesarten. Zunächst kommt die Einsicht, dass aus Gewalt wiederum blutige Gewalt entspringt. Es folgt die Hoffnung, dass aus Verlust und Gewalt - letztlich vielleicht doch etwas Gutes entstehen könne, beispielsweise die Gründung einer neuen Stadt wie Theben – oder vielleicht sogar eine neue Republik. Letztlich, das mögliche Einsehen, dass der Drache, mit dem Töten der unschuldigen, wassersuchenden Gefährten ›nur‹ seine Pflicht getan habe. - Doch auch wenn der Drache, wie General Alessandro Farnese, der für Philipp II. tätig ist, seine Pflicht tut und dabei ungleich dem verhassten Herzog von Alba militärische Abmachungen - respektiert und sein Wort hält, so zum Beispiel bei der Kapitulation der Stadt Antwerpen 1585, bleibt er doch immer ein - Drache, der einem Tyrannen dient und die Aufgabe hat, die Niederlande zu verschlingen. - Goltzius’ Stich beruht auf einem Ölbild von Cornelis Corneliszoon van Haarlem, das heute in der Londonder National Gallery zu sehen ist. Mit seiner Grausamskeit und minuziösen - Darstellung von Kampf, Blut und Wunden markiert dieses Bild eine visuelle Wende, die Künstler wie van Haarlem und Goltzius mit ihrer neuen, detailreichen Visualisierung von Krieg und Gewalt vollziehen. Oft wird dabei der gewalttätige Kampf des nackten Mannes und dessen Muskultur bis ins kleinste Detail - dargestellt. Aus der Perspektive der Geschichte der niederländischen Graphik wird damit eine neue Stufe der technischen und stilistischen Virtuosität erreicht. Inhaltlich will diese neue Art von Realismus schokieren, die Zuschauerinnen - und Zuschauer also mit der vollen Grausamkeit des Krieges konfrontieren. -

- Alternativer Titel

-

Der Drache zerfleischt die Gefährten des Kadmus

The Dragon devouring the fellows of Cadmus

- Standort

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventarnummer

-

D 4384

- Maße

-

Höhe: 250 mm (Blattmaß)

Breite: 315 mm (Blattmaß)

- Material/Technik

-

Papier; Kupferstich

- Inschrift/Beschriftung

-

Aufschrift: D(edic.). Iacob. Raeuwerdo, Singulari Picture alumno, et chalcographiae Admiratori amicitiae ergo D D. (Widmung Siehe Sturm der Bilder 2016 S.161.)

Aufschrift: Dirus Agenoridae laniat social abmina serpens, / Ultor adest Cadmus poenasque reposcit ab hoste. (unterhalb der Darstellung)

Aufschrift: Hasce artis primitias CC Pictor Invent.,/Simulque HGoltz. Sculpt. D. lacob. Raeuwerdo / singulari Picturae almno, et chalcographiae / admirarori amicitiae ergo D. D. / Ao 1588. (innerhalb der Darstellung)

Marke: Göttinger Bibliotheksstempel

- Verwandtes Objekt und Literatur

-

Beschrieben in: „Sturm der Bilder : Bürger, Moral und Politik in den Niederlanden : 1515-1616“. Göttinger Verlag der Kunst GmbH, Göttingen, 2016. (S.161-162.)

Beschrieben in: M. Leesberg, „The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450 - 1700 ; [24]“. Sound & Vision Publishers [u.a.], Ouderkerk aan den Ijssel, 2012. (New Hollstein Dutch Goltzius II.281.329.)

Literatur in Zusammenhang: P. Ovidius Naso, „Metamorphosen : Texte mit Erläuterungen ; Arbeitsaufträge, Begleittexte, metrischer und stilistischer Anhang. Exempla : Lateinische Texte ; 7“. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1994. (Ovid, Met., III, 1–130.)

Literatur in Zusammenhang: „Wissensästhetik : Wissen über die Antike in ästhetischer Vermittlung. Transformationen der Antike ; Bd. 6“. Walter de Gruyter, Berlin, 2008. (Bartsch 2008, S. 113–159.)

Beschrieben in: F. W. H. Hollstein, „Goltzius-Heemskerck. Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ; 8“. . (Hollstein Dutch and Flemish VIII.104.310)

Beschrieben in: O. Hirschmann, „Verzeichnis des graphischen Werks von Hendrick Goltzius : 1558 - 1617. Hendrick Goltzius“. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, 1976. (Hi 310.)

Beschrieben in: „Hendrik Goltzius / 1558 - 1617; the complete engravings, etchings and woodcuts ; Vol. 1“. Abaris Books, New York, 1977. (St. 261. )

Literatur in Zusammenhang: D. Krystof, „Werben für die Kunst : bildliche Kunsttheorie und das Rhetorische in Kupferstichen von Hendrick Goltzius. Studien zur Kunstgeschichte ; Bd. 107“. G. Olms, Hildesheim, 1997. (Krystof 1997, S. 136.)

Beschrieben in: A. von Bartsch, „Le Peintre Graveur ; Troisième Volume“. De L'Imprimerie De J.V. Degen, A Vienne, 1803. (Bartsch III. 79.262.)

Beschrieben in: „Gott & die Welt : niederländische Graphik des 16. Jahrhunderts aus der Kunstsammlung der Universität Göttingen ; [Carsten-Peter Warncke zum 60. Geburtstag] ; [Kunstsammlung der Universität Göttingen, 10. Juni bis 8. Juli 2007, Emslandmuseum Schloß Clemenswerth, 2. September bis 31. Oktober 2007, Ostfriesisches Landesmuseum Emden, 17. Februar bis 30. März 2008]“. Cuvillier, Göttingen, 2007. (Kat. Nr. 25)

Literatur in Zusammenhang: „Goltzius and other northern Mannerists; Mai 1980, P.& D. Colnaghi; 91“. Leicester u.a., London, 1980. (Ausst. Kat. London 1980, S. 29.)

Beschrieben in: „Die Masken der Schönheit : Hendrick Goltzius und das Kunstideal um 1600 ; [Katalog zur Ausstellung Die Masken der Schönheit : Hendrick Goltzius und das Kunstideal um 1600, Hamburger Kunsthalle 19. Juli bis 29. September 2002]“. Hamburger Kunsthalle, Hamburg, 2002. (Ausst. Kat.Hamburg 2002, Nr. 26.)

Beschrieben in: H. Goltzius, „Hendrick Goltzius (1558-1617) : Mythos, Macht und Menschlichkeit : aus den Dessauer Beständen. Kataloge der Anhaltischen Gemäldegalerie Dessau ; Band 21“. Michael Imhof Verlag, Petersberg, 2017. (Ausst. Kat.Dessau 2017, Nr. V.3.)

Beschrieben in: „Bestechend gestochen : das Unternehmen Hendrick Goltzius“. Hirmer, München, 2016. (Ausst. Kat.Basel 2016, Nr. 10.)

Beschrieben in: Ausst.-Kat. Verwandlung der Welt. Meisterblätter von Hendrick Goltzius. Eine Ausstellung des Augustinermuseums und der Kunstsammlung der Georg-August-Universität Göttingen, hrsg. Stephanie Stroh, Anne-Katrin Sors und Michael Thimann, Freiburg 2020, S.100-101.

- Klassifikation

-

Zeichnung/Grafik (Hessische Systematik)

Kupferstich (Oberbegriffsdatei)

- Bezug (was)

-

Rückenakt

Waldlandschaft

Griechische Mythologie

Drachenkampf

Drache

Cadmus erschlägt den Drachen

die Gefährten des Cadmus, die Wasser herbeiholen sollen, werden von dem Drachen erschlagen, der die Quelle bewacht

- Ereignis

-

Entstehung

- (wer)

- Ereignis

-

Herstellung

- (wer)

- (wo)

-

Haarlem

Niederlande

- (wann)

-

1588

- Förderung

-

Die Digitalisierung wurde gefördert durch die Deutsche Digitale Bibliothek aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

- Letzte Aktualisierung

-

24.04.2025, 12:58 MESZ

Datenpartner

Kunstsammlung der Universität Göttingen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Grafik

Beteiligte

Entstanden

- 1588