Schale <Gefäß>

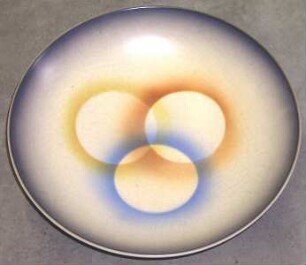

Schale (Seriennummer: 2662)

Kantige Obstschale. Auf vier rechtwinkligen, niedrigen Füßen stehend. Flacher, quadratischer Spiegel. Trapezförmige, nach außen geneigte Wandflächen mit scharf nach außen, unten abknickender gerader Fahne. Auf weißem Grund horizontale Streifen in hellblau, hellrosa, schwarz.

Obstschalen, Obsteller oder sogar ganze Obstservice waren eine typische Modeerscheinung der Zwischenkriegszeit. Bernhard Siepen berichtete in seinem Artikel „Für die Zeit der Früchte: Schalen und Schalensätze“ auf folgende Weise über das Phänomen „Nicht nur die Gartenbesitzer erwägen die Aussichten der Ernte, auch der Händler mustert sein Lager und überschlägt den Umfang der Neubestellungen, die er auf Obstschalen und -teller hinausgeben muss. Dabei wird er sich der Erwägung nicht verschließen, dass der Früchtekonsum von Jahr zu Jahr zunimmt. Die wachsende Neigung zur Frischnahrung ergreift immer größere Volksteile und wirkt sich namentlich auf den Genuss in- und ausländischer Obstsorten aus.“ (Die Schaulade 8.1932, H. 7, S. 336) In einer Fachveröffentlichung über Keramikindustustrie und -handel konstatierte man: „Der erhöhte Obstgenuß mehrte den Absatz an Obstservice.“ (Jost Westfehling: Neuere Entwicklungstendenzen des Inlandabsatzes an feinkeramischen Erzeugnissen. Zugl. eine kritische Betrachtung zu den Ergebnissen der Enquêteberichte über die deutsche Porzellan- und Steingutindustrie. Diss. Hamburg 1932, Saalfeld 1932, S. 45) Eine weitere Erwähnung in der Fachpresse nimmt Stellung zur Tatsache, dass einzelne Obstteller oder Obstschalen nicht zu dem bereits im Haushalt vorhandenen Tafelservice passen würden: „Immer schon war man bestrebt, den Obstteller sich deutlich von den anderen Speisetellern unterscheiden zu lasen. (…) Das Obst ist Nachspeise, ist Zwischendurchspeise. Es wird serviert, wenn die eigentliche Tafel aufgehoben ist. Man will auch durch den Obstteller nicht mehr an anderes Essen erinnert sein. Deshalb hier andere Farbgebung, andere Form.“ (J. A. Meissenbach: Neuer Geist schafft neue Form!, in: Die Schaulade 6.1930, H. 11-12, S. 769)

Martha Katzer (1897-1947) arbeitete in der Werkstatt von Ludwig König in München, bevor sie 1922 ihre Tätigkeit als Malerin in der Kunstabteilung der Staatlichen Majolika-Manufaktur aufnahm. 1926 begann die Manufaktur, mit den Entwürfen der bis dahin völlig unbekannten Keramikerin in Inseraten und auf Messen zu werben - mit einschlägigem Erfolg! Die Keramiken verkauften sich dermaßen gut, dass sie in dem Zeitraum von 1926 bis 1935 einen Großteil der Serienproduktion ausmachten. In der Geschichte der Karlsruher Manufaktur gibt es keine andere Keramikerin, die so viele Formen und Dekore entwickelt hat wie Martha Katzer: Es sind insgesamt 666 Formnummern. Und da jede Form mit mehreren unterschiedlichen Dekoren versehen wurde, summiert sich das auf Tausende von Dekoren. Alleine im Besitz des Badischen Landesmuseums Karlsruhe befinden sich 2.087 Keramiken der Künstlerin. Stilistisch bewegen sich Katzers Dekore zwischen Art Déco und konstruktivistischer Stilsprache. Neben Maldekoren und der Laufglasur war die Spritztechnik das Lieblingsmedium der Keramikerin, mit der sie einen modernen Charakter der Manufakturproduktion der Zwanziger Jahre zu prägen vermochte. Durch die unterschiedliche Düsenöffnung der Aerographen und die Verwendung unterschiedlicher Schablonen erzielte Katzer viele überraschende Muster. Zusätzlich kombinierte sie den Spritzdekor mit weiteren Gestaltungselementen wie dem Reliefdekor oder aufgemalten Schmuckornamenten. Die Künstlerin war in der Karlsruher Manufaktur bis zu ihrem Tod im Jahr 1947 tätig. In Preislisten und Firmenkatalogen wurden jedoch ihre Entwürfe auch noch Jahre später angeboten.

Literatur:

Joanna Flawia Figiel: Tonangebend. Starke Frauen und ihre Kunst 1918-1945, Karlsruhe 2023, S. 99-113

Eva Spindler: Fröhlich, sachlich, edel. Martha Katzer. Keramik aus der Majolika-Manufaktur Karlsruhe 1922-1942, Ausstellungskatalog, Karlsruhe 2001

Monika Bachmayer: Karlsruher Majolika. Die Großherzogliche Majolika-Manufaktur 1901-1927. Die Staatliche Majolika-Manufaktur 1927-1978, Ausstellungskatalog, Karlsruhe 1979

Monika Bachmayer, Peter Schmitt: Karlsruher Majolika 1901-2001, 100 Jahre Keramik des 20. Jahrhunderts, Karlsruhe 2001

Joanna Flawia Figiel, Peter Schmitt: Karlsruher Majolika, Führer durch das Museum in der Majolika, Zweigmuseum des Badischen Landesmuseums, Karlsruhe 2004.

- Location

-

Badisches Landesmuseum, Karlsruhe

- Collection

-

Keramik

- Inventory number

-

M 943 a

- Measurements

-

Höhe: 8.4 cm, Tiefe: 20.3 cm, Breite: 20.3 cm

- Material/Technique

-

Steingut; bemalt; Farbglasur; eingeformt; Bleiglasur; Zinnglasur

- Event

-

Herstellung

- (who)

-

Staatliche Majolika-Manufaktur Karlsruhe

Martha Katzer ( - )

- (where)

-

Karlsruhe

- (when)

-

1927-1930

- Rights

-

Badisches Landesmuseum

- Last update

-

12.07.2024, 10:57 AM CEST

Data provider

Badisches Landesmuseum Karlsruhe. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Schale <Gefäß>

Associated

- Staatliche Majolika-Manufaktur Karlsruhe

- Martha Katzer ( - )

Time of origin

- 1927-1930