Wandverkleidung (Architekturelement)

Aleppo-Zimmer

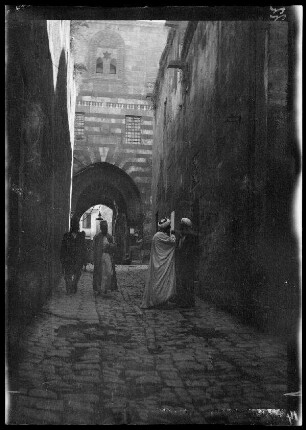

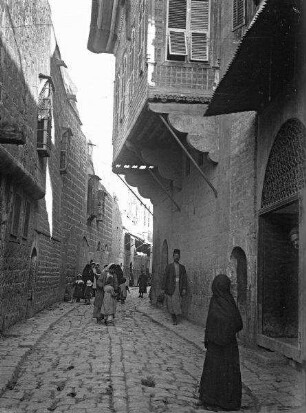

Die hölzerne Wandverkleidung stammt aus dem Haus Wakil in der syrischen Stadt Aleppo. Dort schmückte sie den Empfangsraum (arab. qāʿa) im Haus des christlichen Kaufmanns ʿIsa ibn Butrus. Zwei Inschriften nennen die Jahre 1009 H. (1600/1601) bzw. 1012 H. (1603) muslimischer Zeitrechnung, in denen der Besitzer (wahrscheinlich) persische Künstler beauftragte, diesen Raum auszumalen. Während die Paneele aus Zedernholz gearbeitet sind, bestehen die Türen und Fensterläden aus Nussbaumholz mit Buchsbaumeinlagen. Neben mehreren Darstellungen Marias mit dem Jesuskind weisen vor allem Szenen des einen Hauptpaneels in der dem Eingang gegenüberliegenden Wand auf den christlichen Auftraggeber hin: das Letzte Abendmahl, der Tanz der Salome vor König Herodes, aber auch die Opferung Isaaks, die im Islam und im Judentum einen hohen Stellenwert hat. Insgesamt lässt sich die Malerei in den Themen und ihrer Ausführung weitgehend der zeitgenössischen islamisch-osmanischen Kunst zuordnen. Der thronende Herrscher, Jagddarstellungen oder Szenen aus berühmten Liebesgeschichten wie die von Laila und Madschnun, Akrobaten und eine Vielzahl von Tieren wie Pfauen, Enten und Tauben sind in üppiger Farbigkeit wiedergegeben. Bemerkenswert sind auch die Fabelwesen ostasiatischen Ursprungs, wie Drache, Phönix und Qilin, ein geschupptes Tier mit Rehgeweih: Sie versprechen Glück, Frieden und Wohlergehen. Die Malereien des Aleppo-Zimmers sind in ihrer Komposition und Farbigkeit symmetrisch verteilt. Etwa 200 Inschriften finden sich im Aleppo-Zimmer: Segenswünsche für das Zimmer, seine Bewohner und seine Besucher, Psalmen und kurze Sinnsprüche. Die meisten sind auf Arabisch, einige wenige auf Persisch geschrieben. 1912 erwarb Friedrich Sarre das Aleppo-Zimmer für das Museum von der Familie Wakil, die ihr Haus modernisieren wollte. Damit besitzt das Museum für Islamische Kunst die älteste bekannte und vollständig erhaltene Wandvertäfelung dieser Art. Aber das Aleppo-Zimmer ist nicht nur als Kunstwerk von herausragender Qualität zu sehen, sondern dokumentiert auch eindrucksvoll einen Ausschnitt städtischer Wohnkultur und die Beziehungen zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften.

- Standort

-

Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin

- Inventarnummer

-

I. 2862

- Maße

-

Höhe: 2,95 m

Breite: 7,45 m bei T-förmiger Aufstellung

Länge: 10,98 m bei T-förmiger Aufstellung

- Material/Technik

-

Zedernholz, Nussbaumholz, Buchsbaumholz, geschnitten, geschnitzt, gebohrt, bemalt und vergoldet

- Klassifikation

-

Holz

Wandverkleidung (Architekturelement) (Systematik / Objekttyp)

- Ereignis

-

Herstellung

- (wer)

-

ʿIsa bin Butrus (Auftraggeber)

Halab Schah bin ʿIsa (Hersteller)

- (wo)

-

Herkunft (Allgemein): Syrien

Herkunft (Allgemein): Aleppo

- (wann)

-

1600 - 1603

- Rechteinformation

-

Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin

- Letzte Aktualisierung

-

07.04.2025, 09:57 MESZ

Datenpartner

Museum für Islamische Kunst. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Wandverkleidung (Architekturelement)

Beteiligte

- ʿIsa bin Butrus (Auftraggeber)

- Halab Schah bin ʿIsa (Hersteller)

Entstanden

- 1600 - 1603