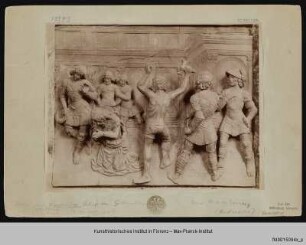

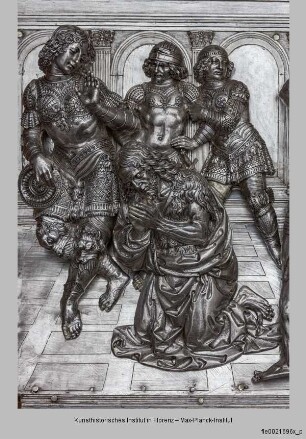

Relief

Enthauptung Johannes desTäufers

Der Auslöser des hier geschilderten Dramas wird in den Evangelien des Matthäus (14, 1-9) und des Markus (6, 17-25) erzählt: Johannes der Täufer hatte König Herodes Antipas öffentlich des Ehebruchs bezichtigt, als dieser seine Schwägerin Herodias, die Frau seines Halbbruders, Herodes Boethos, heiratete. Um den Beschuldigungen ein Ende zu setzen, ließ Herodes den Täufer kurzerhand gefangen nehmen, wagte jedoch nicht, ihn zu töten, da das Volk in ihm einen Propheten sah. Herodias, die ebenfalls gedemütigte Ehebrecherin, verfolgte indes einen mörderischen Plan. Als der König anlässlich seines Geburtstages ein großes Buffet gab, ließ Herodias ihre Tochter Salome vor ihm tanzen, so dass Herodes, der von der verführerischen Darbietung seiner Stieftochter ganz hingerissen war, ihr jeglichen Wunsch erfüllen wollte. Von ihrer Mutter angestiftet, verlangte Salome den Kopf Johannes des Täufers. Das unvollendete Relief zeigt die bereits vollstreckte Hinrichtung. Im Vorraum eines sich nach rechts hinten öffnenden und mit Pfeilern gewölbten Saales liegt rücklings im Vordergrund der enthauptete Leichnam des Täufers am Boden. Mit seinen zusammengebundenen und zum Himmel erhobenen Händen entsteht der Eindruck, als flehe er um Gnade. Aus der offenen, zum Betrachter weisenden Wunde strömt das Blut. Dahinter eine aus drei Frauen bestehende Gruppe: links, im tief dekolletierten Kleid, Salome, die die Schale mit dem Kopf des Täufers hält, sowie rechts ihre Dienerin, welche gerade das Haupt mit einem Tuch verhüllt. Wie Salome, wendet auch sie sich von dem grauenvollen Geschehen ab. Dahinter erscheint in der Mitte eine weitere Magd. Im Vordergrund rechts die Rückenfigur des Henkers, der sich den Blicken der Betrachter durch eine schwungvolle Torsion des Oberkörpers entzieht, die zugleich die Vehemenz des bereits vollbrachten Schlages veranschaulicht, So ist hier nicht das Zücken der Waffe dargestellt, sondern das Zurückstecken in die Scheide. Ein weiterer Begleiter schließt die Szene nach rechts ab. Wie die grobe Ausführung unschwer erkennen lässt, blieb das Relief – wie auch das zweite Stück in unserer Sammlung, das „Salome mit dem Haupt des Täufers“ (Inv.-Nr 833) zeigt – unvollendet. Beide Reliefs gehören zu einem aus mehreren Szenen bestehenden Johanneszyklus, den der Nürnberger Bildhauer Georg Schweigger zwischen 1640 und 1650 schuf. Es ist nicht überliefert, wer der Auftraggeber der Serie war. Manche Szenen sind der Dürergraphik entlehnt und sind somit repräsentative Beispiele der "Dürerrenaissance, die um und nach 1600 immer mehr an Bedeutung gewann.

- Location

-

Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin

- Collection

-

Skulpturensammlung (SKS)

- Inventory number

-

834

- Measurements

-

Breite: 13,9 cm

Höhe: 19,9 cm

Tiefe: 4 cm

Gewicht: 1,09 kg

Höhe x Breite x Tiefe: 19,9 x 13,9 x 4 cm

- Material/Technique

-

Solnhofener Stein

- Classification

-

Relief (Sachgruppe)

Skulptur (Sachgruppe)

- Event

-

Herstellung

- (who)

- Rights

-

Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin

- Last update

-

09.04.2025, 10:13 AM CEST

Data provider

Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Relief