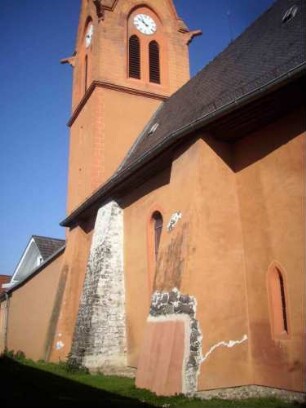

Architektur

Michaelskapelle - Arkadengang und Türme von Südosten

Text vor Ort: Großcomburg - Zeittafel 1078 - Gründung des Benediktinerklosters durch Graf Burkhard II. von Comburg-Rothenburg; er ließ die Burg über dem Kochertal, die seit dem 10. Jahrhundert im Besitz seiner Familie war, in ein Kloster umlandeln. 1087 - Weihe der Klosterkirche St. Nikolaus. 12/13. Jahrundert - 1116 übernehmen nach dem Aussterben der Comburger die Hohenstaufen die Schutzherrschaft über das Kloster. Unter Abt Hartwig (1104-1139), dem Stifter des ANtependiums und des Radleuchters , erlebte das Kloster seine erste große Blütezeit. Mehrere Neubauten erweitern die Anlage: Torbau (1100), Kapitelsaal mit steinernem Lesepult und zahlreichen Grabsteinen aus dem 12. Bis 18. Jahrhundert, Kreuzgang. Um 1280 - Bau der Sechseckkapelle 1488 - Umwandlung des Klosters in ein adeliges Chorherrenstift. 16. Jahrhundert Unter Probst Erasmus Neustetter (1551-1594) erlebte Comburg eine umfangreiche Umgestaltung. Zahlreiche Neubauten wurden errichtet und bestehende Gebäude umgebaut; es entstand die Ringmauer, das Zwingertor (1575), der Wamboldbau (1563), die alte Dekanei und die Probstei, heute Gebsattelnau (1488) 18. Jahrhundert Nach dem Abbruch der romanischen Pfeilerbasilika erfolgte 1707-15 der Bau der barocken Hallenkirche unter Dekan Ulrich von Guttenberg (1695-1736), der den Würzburger Baumeister Joseph Greissing damit beauftragte. Wenige Teile der romanischen Bauanlage, die Türme und die Zone des südlichen Querschiffes blieben erhalten. Ebenfalls in brocken Formen entstand 1732-37 die gegenüber der Kirche liegende Neue Dekanei. Weiterhin wurde die Anlage um die Obervogtei (1780), den Reischachbau und die Kaplanei (1772) vergrößert. 1802 - Im Zuge der Säkularisierung wird das Chorherrenstift aufgehoben. 1807-10 - residenz des Prinzen Paul von Württemberg 1817-1909 - Sitz des Königlichen Ehreninvalidenkorps.. Mittellose, invalidisierte Soldaten bewohnten zum Teil mit ihren Familien die Comburg und wurden auf dem unterhalb der Comburg liegenden Friedhof bestattet. 1926-34 Einrichtung einer der ersten württembergischen Heimvolkshochschulen, die sich an der Reformpädagogik ausrichtete. 1933-45 Zunächst Schulungslager verschiedener NS-Einrichtungen. AB 1937 Nutzung als Bauhandwerkerschule , HJ-Heim, Arbeitsdienst- und Kriegsgefangenenlager. Seit 1947 Erste Staatliche Akademie für Lehrerfortbildung in Württemberg für Lehrer aller Schularten (heute Landesakadiemie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen). HINWEIS: Der externe Link #3 führt zur Online-Ressource der Oberamtsbeschreibungen mit weiteren Informationen.

- Standort

-

Stift Comburg

- Sammlung

-

Kirchenburgen

- Verwandtes Objekt und Literatur

- Bezug (was)

-

Biforium

Säule

Würfelkapitell

Arkade

Glockenstube

Klosteranlage

- Ereignis

-

Herstellung

- (wann)

-

um 1150

- (Beschreibung)

-

Romanisch (Gotisch- und Barock Überarbeitet)

- Letzte Aktualisierung

-

05.03.2025, 16:27 MEZ

Datenpartner

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Universitätsbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Architektur

Entstanden

- um 1150