Kloster

Abtei MelkMelk Abbey

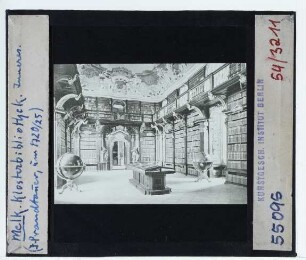

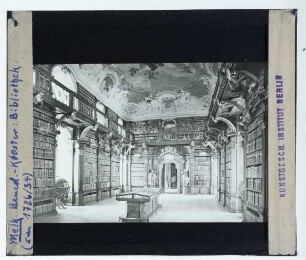

Das Stift ist die größte Klosteranlage des österreichischen Barocks. Allein der Südflügel mit seinem prächtigen Marmorsaal ist über 240 Meter lang, die Länge der Hauptachse beträgt insgesamt 320 Meter. Üblicherweise betreten Besucher von Osten her den Bau. Das 1718 fertiggestellte Portal wird von zwei Basteien flankiert. Die südliche Bastei ist eine Wehranlage von 1650. Aus Symmetriegründen ließ der Baumeister, Jakob Prandtauer, beim Neubau eine zweite Bastei an der rechten Seite des Portals errichten. Zwei Statuen, der heilige Leopold und der heilige Koloman, die 1716 vom Wiener Hofbildhauer Lorenzo Mattielli entworfen wurden, stehen beiderseits vor der Toreinfahrt. Die Engel, die den Dachgiebel des Portals krönen, stammen ebenfalls von Mattielli. Durchquert man diese, so betritt man den Torwartlhof, in dem sich linkerhand der Empfangs- und Kassenbereich für Touristen befinden. Rechterhand befindet sich einer der beiden Babenbergertürme, Überbleibsel einer alten Befestigungsanlage. Geradeaus erblickt der Besucher die Ostfassade, die prunkvolle Empfangsseite der schlossartigen Klosteranlage. Von dem kleinen Balkon oberhalb des Torbogens aus pflegten die Äbte in früheren Zeiten Gäste zu begrüßen. Rechts und links des Balkons stehen Statuen der Apostel Petrus und Paulus, der Patrone der Stiftskirche. Am Giebel prangt der Wahlspruch Absit gloriari nisi in cruce (Es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes, Gal 6,14 LUT). Neben der theologischen Deutung des Ruhms an sich weist dieser Spruch auf den größten Schatz des Klosters hin, das Melker Kreuz (1362). Dessen vergrößerte Nachbildung prangt auf der Spitze des Giebels. Neben dem Portal befindet sich der Eingang zum Stiftspark. Die Parkanlage wurde 1746/47 im Auftrag von Abt Thomas Pauer von Franz Sebastian Rosenstingl geplant, und ist den Grundzügen original erhalten. Im Garten steht ein barocker Gartenpavillon, der von Franz Munggenast 1747 bis 1748 erbaut wurde. Die Räume des Pavillons wurden 1763 bis 1764 von Johann Baptist Wenzel Bergl mit Fresken ausgemalt, die exotische Motive zeigen. Heute ist im Gartenpavillon ein Café eingerichtet, und er wird auch für Konzerte genutzt.Der Torbogen führt in eine zweistöckige, helle Halle, die Benediktihalle. Das Fresko an der Decke dieser Halle stellt den heiligen Benedikt dar. Die ursprüngliche Fassung von Franz Rosenstingl wurde 1852 von Friedrich Schilcher erneuert. Aus der Benediktihalle blickt man auf einen 84 m langen und 42 m breiten Platz, den Prälatenhof. Dessen Grundfläche ist trapezförmig, so dass die starke, auf die Kuppel der Stiftskirche hin ausgerichtete Raumwirkung noch verstärkt wird. Durch das Tor an der linken hinteren (südwestlichen) Ecke des Prälatenhofes gelangt man zur Kaiserstiege, die zum Kaisertrakt führt – jenem Teil des Stifts, der für die kaiserliche Familie bestimmt war. Die Stiege – mit Säulen aus dem weißen Kaiserstein – wirkt im unteren Teil für ein herrschaftliches Treppenhaus, bedingt durch die äußeren räumlichen Gegebenheiten, etwas beengt. Im oberen Teil jedoch entfaltet sie sich und zeigt eine reiche Ausstattung mit Stuck und allegorischen Skulpturen: Constantia und Fortitudo. Das Fresko an der Decke zeigt mit Adlern spielende Knaben, die zum kaiserlichen Doppeladler hinweisen. Dies zeigt sowohl die weltliche Bestimmung dieses Traktes auf, als auch die politische Rolle, die das Kloster im österreichischen Staatsgefüge spielte. Kaiser Karl VI., dessen Motto Constantia et fortitudine (mit Beständigkeit und Tapferkeit) auf einem großen vergoldeten Stuckmedaillon prangt, war dem Kloster und seinem Abt Berthold Dietmayr sehr zugetan. Der Kaisergang im ersten Stock durchläuft mit 196 m Länge fast die gesamte Südfront des Hauses. An den Wänden sind Porträtgemälde aller österreichischen Herrscher der Häuser Babenberg und Habsburg mit Kurzbiografien angebracht. Die meisten der älteren Porträts wurden 1759 von Franz Joseph Kremer, dem Hausmaler des Stifts, gemalt. Er gehörte zur Schule von Paul Troger. Südlich des Ganges befinden sich die für die kaiserliche Familie bestimmten Zimmer, die vom Gang aus beheizt werden konnten. Das Mobiliar wurde nach Schloss Lauenburg gegeben, die ursprüngliche Stuckverzierung ist bis auf zwei Räume verloren gegangen. Heute beherbergen diese Räume das Stiftsmuseum. Der an den Kaisertrakt anschließende Marmorsaal war als Fest- und Speisesaal für weltliche Gäste gedacht, besonders für den kaiserlichen Hof. Durch das eiserne Gitter im Boden der Saalmitte war der Saal beheizbar. Die Türfüllungen und die Absätze bestehen aus echtem Salzburger Marmor, die Wände aus Stuckmarmor. Die Inschriften über den Türen, Hospites tamquam Christus suscipiantur (Gäste sollen wie Christus aufgenommen werden), und Et omnibus congruus honor exhibeatur (und allen möge die angemessene Ehre erwiesen werden), aus der Regula Benedicti, deuten auf die Bestimmung des Raumes hin. Das Deckenfresko von 1731 stammt von Paul Troger. Das allegorische Gemälde stellt die Göttin Pallas Athene auf dem Löwenwagen dar und Herkules, der mit einer Keule den Höllenhund erschlägt. Man deutete es unter anderem als Verkörperung des habsburgischen Herrschaftsideals, in ausgewogener Verbindung von notwendiger Gewalt (Herkules) und kluger Mäßigung (Pallas Athene) zu regieren. Die prächtige Architekturmalerei, die dem auf einer ebenen Decke angebrachten Deckenfresko seinen Rahmen gibt und die Dreidimensionalität in beeindruckender Weise verstärkt, wurde von Gaetano Fanti geschaffen. Nur im Zentrum des Saales stehend erscheinen die Fluchtlinien, etwa jene der Säulen, als Geraden. Von jeder anderen Stelle aus betrachtet, als gekrümmte Linien. Die Bibliothek ist auf drei Stockwerke aufgeteilt. Sie enthält unter anderem zwei Haupträume, die mit 1731–1732 gemalten Deckenfresken von Paul Troger ausgestattet sind. Das Fresko im größeren der beiden Räume stellt einen geistlichen Gegenpol zum Deckenfresko im Marmorsaal her. Es zeigt eine Allegorie des Glaubens, eine Frau, die das Buch mit sieben Siegeln, das Lamm der Apokalypse und einen Schild mit der Geisttaube hält, umgeben von Engelsfiguren und allegorischen Verkörperungen der vier Kardinaltugenden Klugheit, Gerechtigkeit, Starkmut und Mäßigung. Die Architekturmalerei stammt wiederum von Gaetano Fanti. Da der Hauptraum recht dunkel gehalten ist, können in den Regalen verborgene Türen geöffnet werden, um dem Studierenden die Möglichkeit zu geben, ans Licht zu treten.

- Alternativer Titel

-

Stift Melk Melk Abbey

- Standort

-

Stift Melk

- Sammlung

-

Architektur der Europäischen Renaissance

- Klassifikation

-

Architektur (Gattung)

Bauwerk (Gattung)

Religiöse Kunst (Gattung)

- Ereignis

-

Herstellung

- (wer)

-

Prandtauer, Jakob (Baumeister/Baumeisterin)

Beduzzi, Antonio Maria Nicolao (Innenarchitekt/Innenarchitektin)

Pöckh, Johann (Stuckateur/Stuckateurin)

Rottmayr, Johann Michael (Maler/Malerin)

Munggenast, Joseph (Baumeister/Baumeisterin)

Troger, Paul (Maler/Malerin)

Mattielli, Lorenzo (Bildhauer/Bildhauerin)

Rosenstingl, Franz (Landschaftsarchitekt/Landschaftsarchitektin)

- (wo)

-

Klosteranlage des Benediktinerstifts Melk (Melk)

- (wann)

-

1700-1746

- Ereignis

-

Auftrag

- (wer)

- (wann)

-

1700-11-18

- (Beschreibung)

-

Unterstreichung der religiösen, politischen und geistlichen Bedeutung des Klosters durch einen Neubau

- Letzte Aktualisierung

-

05.03.2025, 16:25 MEZ

Datenpartner

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Universitätsbibliothek. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Kloster

Beteiligte

- Prandtauer, Jakob (Baumeister/Baumeisterin)

- Beduzzi, Antonio Maria Nicolao (Innenarchitekt/Innenarchitektin)

- Pöckh, Johann (Stuckateur/Stuckateurin)

- Rottmayr, Johann Michael (Maler/Malerin)

- Munggenast, Joseph (Baumeister/Baumeisterin)

- Troger, Paul (Maler/Malerin)

- Mattielli, Lorenzo (Bildhauer/Bildhauerin)

- Rosenstingl, Franz (Landschaftsarchitekt/Landschaftsarchitektin)

- Dietmayr, Berthold

Entstanden

- 1700-1746

- 1700-11-18