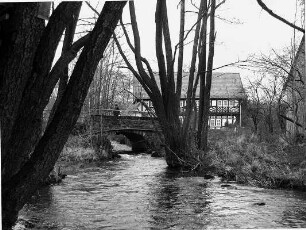

Gehöft , Mühle

Teufelsmühle (Gehöft , Mühle); Grebenhain, Mühlweg 3, Mühlgraben , Mühlweg 4

Die Teufels- oder Hansenmühle wurde 1889 durch Carl Schäfer in seinem Werk über die Holzarchitektur Deutschlands vom 14. bis 19. Jahrhundert breiterem Publikum bekannt gemacht; seit 1905 gilt ihr ein besonderes Augenmerk der hessischen Denkmalpflege. Aber schon vorher spielte der Bau im regionalen Bewusstsein eine besondere Rolle, die sich durch eine Gründungssage und die Überlieferung des Namens des Zimmermanns sowie durch die Vorbildfunktion des Fachwerks der Mühle für weitere Bauten in der Umgebung ausdrückt. Die Mühle wurde wohl 1469 als Eigentum der Riedesel zu Eisenbach erwähnt; Theodor Riedesel gab sie 1530 einem Klaus Tuvel zu Lehen – womit auch der heute gängige Name der Mühle erklärt wird. Die Prachtentfaltung, die gut zwei Generationen später beim bis heute erhaltenen Neubau betrieben wurde, hat man dem Einfluss der Riedesel zugeschrieben. Als Baumeister wird Hans Muth überliefert. Der einzige schriftliche Hinweis auf Muth in Ilbeshausen ist, dass er 1688 Patenonkel des Mühlenerben wurde; der Zimmermann könnte auch aus dieser Eigenschaft heraus zu seiner besonderen Leistung motiviert worden sein. Das gestalterisch sehr anspruchsvolle Anwesen, von Heinrich Winter als "reichster Fachwerkbau der Provinz Oberhessen" gewürdigt, entstand nach der Datierung im Rähm der Traufseite 1691. Kennzeichen der Teufelsmühle sind – an der Traufseite zum Hof und besonders an dem vom Dorf her sichtbaren Giebel, die anderen Außenwände haben ein sehr einfaches Gefüge beziehungsweise sind verschindelt – neben einer geradezu verschwenderischen Holzverwendung insbesondere die aufwendigen Schnitzereien und bemerkenswerten Konstruktionsformen. Der an sich nicht besonders große, durch das an der Rückseite heruntergezogene Dach dort nur eingeschossige Bau übernimmt die Aufteilung des Wohn-Stall-Hauses, wobei freilich die rechte Zone als Mahlstube gedient hat, in der noch wesentliche Teile des Mahlwerks erhalten sind. Der Ern-Küchen-Zone folgten links die Stube und dann ein relativ kleiner Stall. Das verhältnismäßig hohe Erdgeschoss wird durch sehr kräftig ausgebildete, zweifach verriegelte Mann-Figuren ausgesteift. Der einzige Zierrat hier sind im Bereich der Mahlstube schmale, sich überkreuzende Rauten in den Gefachen oberhalb der Sturzriegel, welch letztere durch aufgelegte Profilleisten zusammengefasst und betont werden. Der Hauseingang kann durchaus als Portal bezeichnet werden: Die Pfosten sind als mit Bandelwerk verzierte Pilaster ausgestaltet; sie tragen ein verkröpftes "Gebälk", über dem ein breiter Aufbau mit halben und ganzen Kreisprofilen, verzierten Stielen, Fächerrosetten und quadratischen, auf Eck gestellten Fensterchen ausgestaltet ist. Die beiden kaum weniger anspruchsvollen Türflügel sind zu Beginn des 19. Jahrhunderts angepasst erneuert worden. Das auskragende Obergeschoss der Mühle hat in allen Brüstungsgefachen Rautenformen, die an der Traufseite unterschiedlich ausgeführt, aber streng symmetrisch angeordnet sind, ohne dass dabei auf die Zonengliederung des Hauses Rücksicht genommen ist. Die Kette der kräftig wie Schwellen ausgebildeten Brustriegel lagert auf markanten Konsolen, die an den Wandständern ausgebildet sind. Oberhalb der Brustriegel sind einige der Ständer durch "kurze" Mann-Figuren mit geschweiften Kopfwinkelhölzern und genasten Fußstreben hervorgehoben. Der Schaugiebel zeigt eine noch dichtere Anordnung der Hölzer, sieben Vorkragungen bis in den Bereich des Hahnenbalkens und zusätzlich eine starke plastische Behandlung der Wand durch Flachschnitzereien und Profile. Über allen Fenstern, auch über der Reihe der geschweift abschließenden und mit Schlagläden verschlossenen Luken im Giebeldreieck, sind waagerechte Verdachungen angebracht, die an Fenstererker erinnern. Die Details kann man als die sorgfältige Umsetzung eines Musterbuchs der Fachwerkgestaltung betrachten, wie es Johann Wilhelm in seiner Architectura civilis (Nürnberg 1668) vorgegeben hatte. Auf Grund der Einzigartigkeit der Teufelsmühle ist insbesondere von Heinrich Walbe versucht worden, die Provenienz der Konstruktion und des Schmucks wie auch den Werdegang ihres Zimmermeisters zu erkunden. Walbe erhob Muth zum Baumeister der Riedesel und sah baugeschichtlich vor allem Verbindungen nach Thüringen; zu belegen ist beides bisher nicht. Auch in Franken etwa hatten vergleichbare Bauten bereits seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ihre Blütezeit. Zum Kulturdenkmal gehören der Mühlgraben sowie der um 1900 gegenüber errichtete Stall-Scheunen-Bau (Mühlweg 4), der zum Dorf hin ein nicht anspruchslos in Erscheinung tretendes konstruktives Gefüge zeigt, und ein kleiner, unmittelbar vor der Mühle errichteter Schweinestall aus Backstein, beides Zeugnisse der neben dem Mühlbetrieb ausgeübten Landwirtschaft und der Entwicklung der Hofformen.

- Location

-

Mühlweg 3, Mühlgraben , Mühlweg 4, Grebenhain (Ilbeshausen-Hochwaldhausen), Hessen

- Classification

-

Baudenkmal

- Event

-

Herstellung

- (who)

-

Muth, Hans (Zimmermeister) [Architekt / Künstler]

- Last update

-

04.06.2025, 11:55 AM CEST

Data provider

Landesamt für Denkmalpflege Hessen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Gehöft , Mühle

Associated

- Muth, Hans (Zimmermeister) [Architekt / Künstler]