Bild

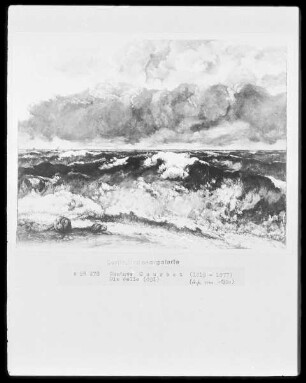

Die Welle

Diese Darstellung einer mächtigen Woge in dem kurzen Moment vor dem Überschlag erwarb Hugo von Tschudi Ende 1904 bei dem Kunstschriftsteller und Kunsthändler Théodore Duret in Paris; erst 1906 wurde die Erwerbung vom Kaiser als Schenkung genehmigt. Anfang 1905 folgte Gustav Pauli in Bremen mit einem kleineren, aber gleich starken Exemplar. 1907 erwarb der Städelsche Museums-Verein in Frankfurt am Main auf Vorschlag des neuen Museumsleiters Georg Swarzenski ebenfalls ein Exemplar der »Welle«. Alle diese »Wellen«-Bilder, deren Besitz offensichtlich ein Ziel jeder modernen Galerie war, entstanden 1869 in Etretat, einige wurden 1870 in Paris vollendet. Courbet hatte durch ein großes Fenster in einem Atelier unmittelbar am Meer anbrandende Wogen studiert. Er suchte ihre Gewalt und ungestüme Kraft durch radikale Bildmittel zu erfassen. Die Farben sind geschichtet und gespachtelt und mit dem Palettmesser großflächig verstrichen – eine Technik, die diesen Darstellungen des flüssigen, bewegten Elements fast mauerhafte Festigkeit verleiht. Die einzelne Woge gibt den Ausschnitt einer Unendlichkeit sowie in dem kurzen Moment vor dem Überschlag einen flüchtigen Moment der Dauer. Die Verbindung von Flüchtigkeit und Dauer hatte bereits Charles Baudelaire in den Arbeiten Courbets erkannt. »Das Moderne in der heutigen Kunst ist das Vorübergehende, das Flüchtige, das Zufällige: die eine Hälfte der Kunst. Das Ewige und Unbewegliche macht die andere Hälfte aus« (Ch. Baudelaire, Œuvres complètes, Bd. 2, Paris 1976, S. 695). In vergleichbarer Weise, als einen Bildausschnitt, der für Unendlichkeit steht, haben die Japaner das Wellenmotiv verstanden. Die Kenntnis japanischer Farbholzschnitte, vor allem die der exemplarischen »Woge« von Hokusai, durfte beim Künstler wie beim Publikum vorausgesetzt werden. Die Wogen nehmen in der japanischen Kunst oft dekorative, ornamentale Züge an. Bei Hokusai wie bei Courbet sind sie zum Sinnbild verdichtet. Paul Cézanne bewunderte im Vergleich zu der »Welle« des Louvre Tschudis Erwerbung ausdrücklich. Wie 1810 Heinrich von Kleist für Caspar David Friedrichs »Mönch am Meer« (Nationalgalerie, Inv.-Nr. NG 9/85) fand er für die Darstellung der »Welle« kongeniale Worte: »Die großen Wellen, die in Berlin ist wunderbar, eines der Wunder des Jahrhunderts, viel beweglicher, viel gespannter, mit einem giftigeren Grün, mit einem schmutzigeren Orange, als diese hier, mit der schaumigen Gischt der Flut, die aus der Tiefe der Ewigkeit kommt, dem zerfetzten Himmel und der fahlen Schärfe. Es ist, als käme sie gerade auf einen los, man schrickt zurück. Der ganze Saal riecht nach Wasserstaub« (J. Gasquet, Cézanne, Berlin 1930, S. 141). ›Schmutzige Farben‹ wurden Courbet in der Kritik von Anfang an vorgeworfen. Er aber suchte mit diesem Mittel glatte Idealität zu vermeiden. Auch für Cézanne bedeutete das ›schmutzigere Orange‹ eine Vertiefung des Wahrheitsgehalts und damit eine Steigerung der Schönheit. Die zeitgenössische französische Kritik las in den 1869 bis 1870 gemalten »Wellen«-Bildern auch eine politische Botschaft: republikanische Agitation, ein Bild der Kraft des Volkes. | Angelika Wesenberg

- Location

-

Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin

- Inventory number

-

A I 967

- Measurements

-

Rahmenmaß: 147 x 180,5 x 10 cm

Höhe x Breite: 112 x 144 cm

Gewicht: 32 kg (08.10.2007; KM)

- Material/Technique

-

Öl auf Leinwand

- Event

-

Erwerb

- (description)

-

1906 Geschenk des Fürsten Guido Henckel von Donnersmarck, Berlin

- Event

-

Herstellung

- (who)

- (when)

-

1869/1870

- Last update

-

08.08.2023, 11:02 AM CEST

Data provider

Alte Nationalgalerie. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Bild

Associated

Time of origin

- 1869/1870