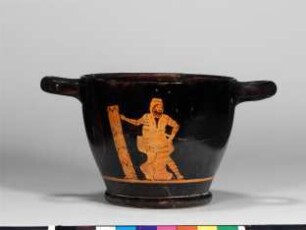

Gefäßform

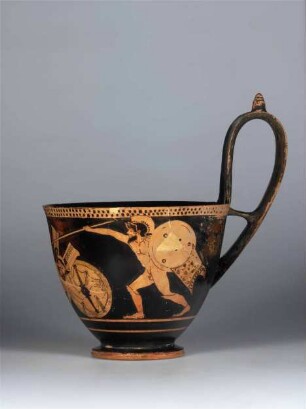

Attischer Trinkbecher

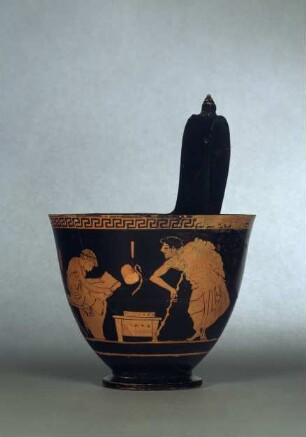

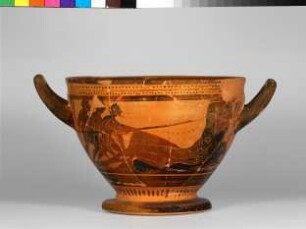

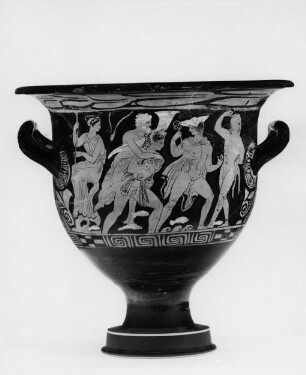

Der große Trinkbecher ist mit zwei außergewöhnlichen Szenen dekoriert, deren Interpretation nicht einfach ist. Auf der einen Seite schubst ein bärtiger nackter Satyr ein Mädchen an, das auf einer Schaukel sitzt. Mit roten Seilen ist dazu ein Hocker an einem Gegenstand außerhalb des Bildfeldes aufgehängt – wohl an einem Ast, denn die reiche Pflanzenornamentik in der Henkelzone deutet an, dass sich die Szene im Freien abspielt. Das Mädchen, dessen Haare in langen Strähnen herabfallen, ist mit einem weiten Untergewand und einem um den Unterkörper geschlungenen Mantel bekleidet, die beide im Luftzug flattern. Eine Inschrift am Gefäßrand („eia o eia kale“) ist als Anfeuerungsruf des Satyrs beim Schaukeln zu verstehen, etwa als „hau ruck, Schöne“. Doch ist hier kein harmloses Kinderspiel abgebildet. Einerseits gehörte das Schaukeln von Mädchen zu einem Aiora genannten religiösen Fest, das als Sühne für den Selbstmord der Erigone gestiftet worden war: Erigone hatte sich aus Gram über den gewaltsamen Tod ihres Vaters, des attischen Heros Ikarios, erhängt. Dieser war von Dionysos in der Herstellung des Weines unterwiesen worden und hatte einige Bauern aus seiner Nachbarschaft das neue Getränk probieren lassen. Als sie – davon berauscht – wie tot umfielen, wurde Ikarios von deren Angehörigen in dem Glauben getötet, dass er sie vergiftet hätte. Andererseits stand das Schaukeln nach Ausweis anderer Vasenbilder auch als Bild für den Sexualakt. Demnach gehörte es zu den Riten, die ein heiratsfähiges Mädchen auf die Eheschließung vorbereiteten. Für einen rituellen Zusammenhang spricht auch der mit Bändern geschmückte Kranz, den der Satyr auf dem Kopf trägt. Die Darstellung der gegenüberliegenden Seite gehört offenbar in denselben Kontext. Ein züchtig gekleidetes und ganz in seinen Mantel gewickeltes Mädchen – möglicherweise die Schaukelnde der anderen Gefäßseite – ist im Freien unterwegs. Ein Satyr, der eine sehr eigentümliche Schilfkrone trägt, folgt ihr wie ein Diener und hält einen großen Sonnenschirm über sie – ein Utensil, das ursprünglich aus dem Orient kam. Normalerweise würde man statt des Satyrs eine Dienerin erwarten, die ihre junge Herrin auf ihrem Gang begleitet. Angesichts der ehrfürchtigen Haltung mit im Mantel verborgenen Händen und verschleiertem Hinterkopf dürfte sie auf dem Weg in ein Heiligtum sein, vielleicht um die vor der Hochzeit notwendigen Opfer zu vollziehen. Aufgrund der Anwesenheit der Satyrn hat man in der Forschung beide Szenen auf die Anthesterien, ein dreitägiges Dionysosfest im Februar, bezogen, bei dem unter anderem am ersten Tag der neue Wein verkostet wurde. Die vom Satyr beschirmte Frau hielt man für die Basilinna, die Frau des höchsten, für Kult zuständigen athenischen Beamten, die im Rahmen des Festes zur Heiligen Hochzeit mit Dionysos geführt wurde, während das Schaukeln mit den Aiora, vielleicht am dritten Tag der Anthesterien, identifiziert wurde. Sollte wirklich eine Anspielung auf das rituelle Geschehen an den Anthesterien im Hintergrund stehen, ist sie jedoch so verklausuliert, dass sich daraus kaum Hinweise auf das reale kultische Geschehen ableiten lassen. Von Göttern und Menschen - Bilder auf griechischen Vasen (2010) Nr. 31 (A. Schwarzmaier).

- Location

-

Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin

- Inventory number

-

F 2589

- Measurements

-

Höhe x Breite x Tiefe: 20,3 x 34,4 x 23,3 cm

Durchmesser: 23 cm

- Material/Technique

-

gebrannnter Ton, rotfigurig

- Event

-

Herstellung

- (where)

-

Fundort: Chiusi (Italien / Etrurien)

- (when)

-

3. Viertel 5. Jh.v.Chr.

- Event

-

Herstellung

- (who)

-

Penelope-Maler (Maler)

- Rights

-

Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin

- Last update

-

31.03.2023, 6:30 PM CEST

Data provider

Antikensammlung. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Gefäßform

Associated

- Penelope-Maler (Maler)

Time of origin

- 3. Viertel 5. Jh.v.Chr.