Bestand

A Rep. 200-01 Korporation der Kaufmannschaft von Berlin (Bestand)

Vorwort: A Rep. 200-01 Korporation der Kaufmannschaft zu Berlin

1. Geschichte der Korporation

Berlin und Cölln besaßen bereits 1252 die Zollfreiheit in der Kurmark, hatte Berlin 1296 das Recht der Niederlage und waren beide Städte Mitglied in der Hanse. 1442 und 1448 wurde den beiden Städten nach dem Berliner Unwillen vom Kurfürsten Friedrich II. die Privilegien entzogen, dafür entwickelten sich die Städte zur Residenzstadt der brandenburgischen Kurfürsten. Der Handel der Stadt lag in den Händen von Kleinhändlern, die in den Zünften der Gewandschneider und Krämer organisiert waren. Die Gilde der Tuch- und Seidenhandlung ging 1540 aus den Gewandschneidern hervor. Sie hatte ihre Verkaufsstellen im Kaufhaus, das sich im damaligen Berliner Rathaus befand. Die Gilde der Material-Handlung ging aus der alten Krämer-Gilde hervor, in der sich die reicheren Händler zusammenschlossen. Dagegen arbeiteten die Kleinhändler und Höker zumeist als unzünftige Händler. Am 2. August 1690 bestätigte der Kurfürst Friedrich III., der spätere preußische König Friedrich I., das Privilegium der Gewandschneider und am 10. Februar 1692 das Privilegium der Materialisten. Beide Privilegien wurden vom König Friedrich Wilhelm I. in den Jahren 1715 und 1716 nach teilweiser Revision erneuert. Die Mitglieder der Gilde der sämtlichen deutschen und französischen Kauf- und Handelsleute durften mit Kramwaren, gesponnenen Gold- und Silberwaren, Stoffen, seidenen und wollenen Strümpfen, Bändern und vielen weiteren Dingen handeln.

Nach der Bildung der vereinigten Residenzstadt Berlin aus den vier Städten Berlin, Cölln, Friedrichswerder/Friedrichstadt und Dorotheenstadt im Januar 1709 erweiterte sich das Handlungsgebiet der Gilden. 1738 erhielten die Gilden vom König Friedrich Wilhelm I. die Börse unter der Bogenlaube der Stechbahn mit einem Geldgeschenk von 500 Talern zur Einrichtung nach ihrem Zweck. Für die Arbeit auf der Börse wurde am 25. Februar 1739 die "Beurse-Ordnung für die Kauffmannschafft in hiesiger Residenz Berlin" erlassen. 1774 benannte sich die Kramergilde in "Deutsch- und Französisch kombinierte Kaufmannschaft der Tuch- und Seidenhandlung" um und beschloss als Rechtsgrundlage die "Handelsordnung und Gildeartikel der sämtlichen Deutschen und französischen Kauf- und Handelsleute hiesiger Residenzien Berlin". Die Materialisten erweiterten dagegen ihren Namen nicht weiter und nannten sich in amtlichen Verzeichnissen "die Kaufmannschaft von der Spezerei und Materialhandlung".

Der neu zu gründenden Börsenkorporation sollten sämtliche Mitglieder der beiden Kaufmannsgilden und der Elbschiffergilde zu Berlin, zum Handelsbetrieb berechtigte Fabrikanten und andere Personen, sowie die jüdischen Bankiers und Kaufleute angehören. Das "Börsenreglement" erhielt erst am 15. Juli 1805 die königliche Genehmigung. Am 7. August 1805 wurde die Börse feierlich eröffnet.

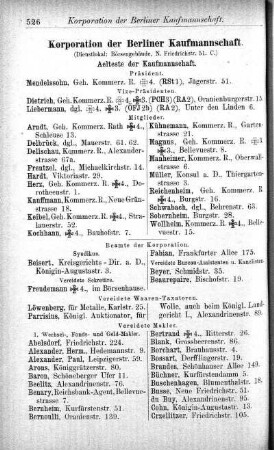

Zu den Stein-Hardenbergschen Reformen gehörte der Erlass weiterer Gesetze zur Wirtschaftsreform, die das Gewerbe- und Wirtschaftsleben nachhaltig veränderten. Dazu zählten die grundlegende "Geschäftsinstruktion für die Regierungen in sämtlichen Provinzen" vom 26. Dezember 1808, das Gewerbesteueredikt vom 2. November 1810 und das Gewerbepolizeigesetz von 1811. Im Jahr 1818 folgte das Zollgesetz vom 26. Mai 1818 zur Aufhebung der Binnenzölle, so dass alle innerstaatlichen Handelsschranken in Preußen fortfielen. Am 2. März 1820 erließ König Friedrich Wilhelm III. ein Statut für die Kaufmannschaft zu Berlin. Diese neue "Korporation der Berliner Kaufmannschaft" sollte aus allen Kaufleuten und Handelstreibenden in Berlin gebildet werden. Vorgesetzte Behörden waren der Magistrat der Stadt Berlin und das preußische Ministerium für Handel und Gewerbe. Der Beitritt zur Korporation beruhte auf freier Entscheidung. Zur Erlangung der kaufmännischen Rechte (Glaubwürdigkeit der Bücher, Zinsen und Provisionen, Wechselfähigkeit, Gesellschaftsfähigkeit der Handlungsgehilfen) war der Beitritt aber Voraussetzung. In der Korporation der Berliner Kaufmannschaft verschmolzen nun die 421 Mitglieder der Gilde der Tuch- und Seidenhändler, die 531 Mitglieder der Gilde der Materialhändler, die zehn Mitglieder der Börsen-Korporation und 51 weitere Kaufleute zu einer neuen Vereinigung. Zu den anfänglichen Aufgaben der Korporation zählten: Klärungen mit den ehemaligen Gilden und der Börsenkorporation über Vermögen und Schulden, Übernahme des Börsenhauses, Anlage eines Hauptkassenetats, Prüfung der Qualifikationen der aufzunehmenden Mitglieder, Anfertigung der Mitgliederliste, Geschäftsordnung, Regelungen für die Handelsbeamten insbesondere die Makler, Regelungen für die Lehrlinge und das Börsenreglement. Eine neue Börsenordnung wurde am 7. Mai 1825 vom König genehmigt, da die alte Börsenordnung von 1805 den neuen Gegebenheiten nicht mehr entsprach. 1821 zählte die Korporation 1070 Mitglieder. 1830 waren es bereits 1081, 1840: 113, 1850: 1270, 1860: 2147 und 1870 waren es 1682 Mitglieder. Die Ältesten der Korporation hatten folgende Aufgaben, Rechte und Pflichten: Beschließen über alle gemeinsamen Angelegenheiten der Kaufmannschaft allein, vollgültig und verbindlich für alle Mitglieder nach Stimmenmehrheit; Erheben von Mitgliedsbeiträgen für notwendige und nützliche Zwecke; Verfassen des Rechenschaftsberichtes über ihre Verwaltung einmal im Jahr vor der Kaufmannschaft; zur Beschlussfassung nur der Obrigkeit und ihrem Gewissen gegenüber verantwortlich; Unbesoldete Amtsträger, Erstattung nur barer Auslagen bei Dienstverrichtungen; jährliche Wahl eines Vorstehers und zwei Stellvertreter; jährliche Wahl einer schiedsrichterlichen und begutachtenden Kommission von sieben Mitgliedern (Siebener-Kommission), jährliche Wahl von vier Börsenkommissaren.

Die hauptsächlichste Einrichtung der Korporation war die Börse. Diese war vom Staat genehmigt und mit einer Monopolgerechtigkeit versehen, um den Betrieb von kaufmännischen Geschäften aller Art zu erleichtern. Die Korporation war Eigentümerin des Börsenhauses mit dem Inventar. Sie unterhielt und verwaltete die Börse auf ihre Kosten, übte die Aufsicht über die Börsenversammlungen aus. Ebenso beaufsichtigte sie die Tätigkeit der Makler durch ihre Börsenkommissare. Durch die Feststellung und Bekanntgabe der Fonds-, Geld-, Wechsel- und Warenkurse durch die Handelskommissare erbrachte sie eine wichtige Dienstleistung für den Handel und die Händler in Berlin und Charlottenburg. Während es 1820 in Berlin 60 Bank- und Wechselgeschäfte gab, die sich im Laufe der Jahre mit Staatspapieren, dem spekulativen Effektenverkehr, dem Zeit- und Prämiengeschäft beschäftigten, firmierten 1846 bereits über 700 Großkaufleute und Fabrikanten.

Um die Informationsvermittlung besser zu gestalten, erschien ab dem 1. Juli 1855 die Berliner Börsenzeitung. Nach dem am 7. Mai 1825 die erste Börsen-Ordnung erging, wurden zusätzliche Bestimmungen für die Börse am 27. April 1858 beschlossen. Seit fünfzig Jahren bestand das Börsenhaus im Lustgarten, das sich nun für die umfangreichen Börsengeschäfte als zu klein erwies. Die Korporation entschied sich für einen Neubau in der Burgstraße 25 auf der anderen Seite der Spree und verkaufte das alte Börsenhaus an den Staat, auf dessen Grundstück 1893 der Berliner Dom errichtet wurde. Am 28. September 1863 wurde das neue Haus festlich eingeweiht. Eine neue Börsen-Ordnung wurde am 20. April 1866 verabschiedet. Das Börsengebäude genügte seit 1870 nun nicht mehr den Anforderungen einer modernen Börse. Am 3. Juni 1884 konnten in dem Anbau u.a. der neue Börsensaal für die Produktenbörse, ein Lesesaal, das Telegrafenbüro und weitere repräsentative Räume eröffnet werden. Seit 1875 berieten die Ältesten der Kaufmannschaft über eine neue Börsenordnung, dann wurde am 1. Juli 1885 die neue revidierte Börsen-Ordnung eingeführt. Allerdings mussten die Ältesten 1902 die Börsenaufsicht und die Börsenverwaltung der neuen Handelskammer zu Berlin übertragen. Die Handelskammer entwarf eine neue Börsenordnung, die der Handelsministers trotz der Beschwerden der Ältesten am 27. März 1903 genehmigte. Seit 1904 versuchte sich die Regierung an der Novellierung des Börsengesetzes und am 8. Mai 1908 erhielt das Börsengesetz eine Neufassung zu den Börsentermingeschäften. Aus diesem Anlass wurde die Berliner Börsenordnung in Bezug auf die Börsenbesucher, Börsendisziplin, Mitarbeiterzahl der Zulassungsstelle erneut überarbeitet und am 7. Dezember 1908 von der Handelskammer erlassen und dem Minister für Handel und Gewerbe genehmigt. Bereits 1911 erschienen weitere Nachträge zur Börsenordnung. Von 1916 bis 1918 fanden kriegsbedingt an der Börse keine Geschäfte statt und wurden erst 1919 wieder aufgenommen.

Am 24. Juni 1861 wurde das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch vom König Wilhelm I. eingeführt. Daher standen nun allen Personen, die gewerbsmäßig Handelsgeschäfte am Orte trieben, der volle Besitz der kaufmännischen Rechte und Pflichten in zivilrechtlicher Sicht zu. Der indirekte Beitrittszwang zur Korporation fiel fort. Die Aufgabe der Führung der Firmen- und Prokurenverzeichnisse sollte nun von den Ältesten auf die Handelsgerichte übertragen werden. Es wurde nun eine Revision des Korporationsstatutes und Börsenordnung notwendig. Im Laufe der Jahre wurde die Börsenordnung von 1825 mit den Nachträgen von 1858 und 1864 gründlich überarbeitet und den neuen Gegebenheiten angepasst. Am 21. Juni 1869 trat die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund in Kraft. Die Verhandlungen für das zu revidierende Statut wurden wieder aufgenommen und am 1. Juli 1870 trat das revidierte Korporationsstatut vom 26. Februar 1870 in Kraft. Nach diesem neuen Statut waren alle im Stadtbezirk von Berlin oder Charlottenburg gewerbemäßig Handelsgeschäfte betreibenden Personen und Aktiengesellschaften sowie deren Prokuristen zum Eintritt berechtigt. Ausgeschlossen waren Personen, die unter Aufsicht standen, nicht unbescholten waren und deren Vermögen sich in Konkurs befand. In Berlin zählte man 1870 bereits 763.000 Einwohner. 3810 Handelsfirmen, 1956 Handelsgesellschaften und 15 Genossenschaften waren im Handelsregister registriert. Aber nicht jeder Kaufmann war in der Korporation vertreten. 1877 traten Vertreter einiger Berliner Stadtbezirke an die Regierung heran, dafür zu sorgen, dass die Korporation für mehr Mitglieder zu öffnen sei und dies mit einer Statutenänderung zu erwirken. 1893 richtete der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller erneut eine Eingabe an die Ältesten, um die Korporationsverfassung zu ändern. Nachdem früher der Status der Korporation nicht angetastet werden sollte, verlangten sie nun die Umwandlung derselben in eine Handelskammer. Im April 1897 begannen die Ältesten ein neues Statut zu entwerfen, zu dem im Mai der Verein Berliner Kaufleute und Industrieller seine Anträge von 1893 einbrachte. Die Verfassung der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin vom 19. Februar 1898 wurde mit Allerhöchstem Erlass vom 21. März 1898 genehmigt.

Danach waren 27 Mitglieder im Ältestenkollegium per Wahl vertreten. Als Präsidenten waren Wilhelm Herz (1895-1902), Johannes Kaempf (1903 - 1918) und Justus Budde (1918 - 1920) tätig. Zu Vorsitzenden der Finanzkommission wurden Moritz Heilmann (1888 - 1906), Albert Kochhann (1907 - 1910), Adolf Moser (1911-1915), Oskar Wassermann (1916-1918) und Julius Neuberg (1918-1920) gewählt.

Am 19. Dezember 1901 verfügte der Handelsminister die Bildung einer Handelskammer für die Stadtkreise Berlin, Charlottenburg, Schöneberg und Rixdorf, die aus 36 Mitgliedern bestehen sollte. Im Dezember 1902 wurden durch Ministerialerlass die Befugnisse der Korporation als Selbstverwaltungsorgan neu geregelt. Sie waren weiterhin in Fragen in Angelegenheiten des Handelsregisters und der Abgrenzung von Industrie und Handwerk zu hören. Die unmittelbare Aufsicht über die Börse bat der Minister das Ältestenkollegium bis zum März 1903 weiter auszuüben.

Die Ältesten der Korporation der Kaufmannschaft zu Berlin nahmen nicht nur organisatorische Aufgaben für den Börsenhandel und die Durchführung des kaufmännischen Lebens in Berlin wahr, sondern wirkten durch ihre engen Kontakte zum Preußischen Handelsministerium und zu anderen staatliche Behörden, sowie Ausschüssen des Reichstages und des preußischen Landtages auf die Gestaltung des gesetzlichen Vorgaben für die Handel- und Gewerbefreiheit ein. So richteten sie Petitionen, Eingaben, Anfragen und Beschlüsse an die vorgesetzten Behörden und Parlamente zu Themen in den Bereichen Außenhandel, Binnenhandel, Arbeiterschutz und Arbeitgeberschutz, Steuerpolitik, Kreditrecht und Gewerberecht. Bei zahlreichen Diskussionen (über Eigentumsvorbehalt an Maschinen, Sicherungsübereignung, Grundbuchrecht, Berliner Testament und seine Nacherben, Haftung bei Miet- und Pachtzinsen, Wechselrecht, Offenbarungseidverfahren und Schuldhaft) wurden die Ältesten einbezogen und zu Handelsgebräuchen befragt. Da die Handelsgebräuche sich auf verschiedene Rechtsgrundlagen (früher Gewohnheitsrecht, ab 1794 preußisches Landrecht, 1870-1900 allgemeines deutsches Handelsgesetzbuch, 1900 neues Handelsgesetzbuch) beziehen konnten, war es notwendig, diese zu beschreiben und in Gutachten zusammenzufassen.

Am 27. Oktober 1906 wurde die Handels-Hochschule der Korporation der Kaufmannschaft feierlich eröffnet. Mit dieser Hochschule sollte die Ausbildung der jungen Kaufleute auf einen wissenschaftlichen Standard durchgeführt werden.

Ende des Jahres 1917 übergab der Handelsminister Dr. Sydow den amtlichen Handelsvertretungen den Gesetzentwurf zur Änderung des Handelskammergesetzes. Danach sollte der Name in Handel- und Industriekammer geändert, diese für das gesamte Staatsgebiet errichtet und vom Minister der Bezirk mit Sitz sowie Mitgliederzahl bestimmt werden. Hauptneuerungen waren die Unterteilung in Abteilungen für Handel und Industrie, wobei für den Kleinhandel die Bildung von Ausschüssen vorgesehen war, und die Neuregelung der kaufmännischen Korporationen. Dies führte zu Beratungen zwischen den Ältesten und der Handelskammer, die als Ergebnis keine Fusion, sondern eine Arbeitsteilung der Aufgaben vorsahen. So übte ab dem 1. April 1918 die Handelskammer zu Berlin ihre Tätigkeit als beratendes Organ im Sinne des Handelskammergesetzes aus, während der Korporation die Aufgabe verblieb, als Organ des Handelsstandes, die Anstalten, Anlagen und Einrichtungen, die die Förderung von Handel und Gewerbe sowie die Ausbildung, die Erziehung und den Schutz der dort beschäftigten Gehilfen und Lehrlinge beinhalteten, zu begründen, zu unterhalten und zu unterstützen. Die Mitgliederzahl der Handelskammer wurde um acht erhöht. 1919 regte Handelsminister Otto Fischbeck gegenüber dem Präsidenten der Korporation Justus Budde an, dass die Handelskammer zu Berlin die Handels-Hochschule übernehmen könnte, aber nur wenn die Korporation der Kaufmannschaft mit der Handelskammer fusioniere.

Die Jahrhundertfeier der Korporation der Kaufmannschaft fand am 2. März 1920 im Produktensaal der Berliner Börse statt. Zu den Gästen zählten z.B. Reichspräsident Friedrich Ebert, Reichswehrminister Gustav Noske, Wirtschaftsminister Robert Schmidt, Arbeitsminister Alexander Schlicke (alle SPD).

Am 30. April 1920 diskutierten die Ältesten auf ihrer Sitzung erneut über das geplante Abkommen zu einer Vereinigung der Korporation mit der Handelskammer. Abschließend erfolgte auf der Hauptversammlung vom 14. Juni 1920 die endgültige Beschlussfassung zur Vereinigung, damit existierte nach über 100 Jahrhundert die Korporation der Kaufmannschaft zu Berlin nicht mehr. Im Vereinigungsstatut heißt es: "Die Korporation wird von der Handelskammer mit dem gesamten Vermögen übernommen. Es wird ein Ausschuss zur Mitwirkung an der Verwaltung der Einnahmen aus dem Börsenunternehmen gebildet. Dieser Ausschuss beschließt die Börsengebühren, die Veranlagung der Börsengebühren und die Benutzung der Börsenräume. Die gegenwärtigen Ältesten der Korporation werden von der Handelskammer aufgenommen, sofern sie zur Handelskammer wählbar sind. Die Beamten und Angestellten der Korporation werden mit allen Rechten und Pflichten von der Handelskammer zu Berlin übernommen. Das Statut tritt mit 1. Juli 1920 in Kraft. Zusatzprotokoll: Die Handels-Hochschule und die von der Korporation unterhaltenen kaufmännischen Schulen werden Einrichtungen der Handelskammer." Am 28. Juni 1920 wurde auf der letzten Sitzung der Ältesten die organisatorische Vereinigung der Korporation mit der Handelskammer besprochen.

2. Bestandsgeschichte

Der Bestand umfasst 1405 Akten (52,95 lfm) mit der Laufzeit (1725 -) 1820 - 1920 (- 1938).

Der Bestand enthält Akten über: Grundsatzfragen (Maße, Gewichte, Geld, Unterstützungen, Arbeiterfragen, Patente, Kolonien, Schul- und Bildungsangelegenheiten, Groß-Berliner Wirtschaftsgebiet).- Organisation und Vermögen (Grundeigentum, Finanzen, Wahlen, Älteste, Beiräte, Feierlichkeiten, Stiftungen).- Handelskammern und Vereinigungen (Handels-, Kaufmanns- und Landwirtschaftskammern, Gesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Verbände, Vereinigungen, Bünde, internationale Kongresse).- Berliner Börse (u. a. Ehrengericht).- Handel und Industrie (einzelne Handelszweige, Handwerk, Arbeitszeit, Schiedsgericht, Handel mit dem Ausland, Ausstellungen, Steuern, Zölle).- Verkehrswesen (Bahn, Schifffahrt, Packhöfe).- Gutachten.- Kommissionen und Deputationen.- Handels-Hochschule Berlin.

Bereits 1936 stellte Karl Demeter in seinem Beitrag "Berliner Wirtschaftsarchive" die vier Teil-Archive in der Industrie- und Handelskammer zu Berlin vor. "Der älteste Archivteil betraf die Akten der Korporation der Kaufmannschaft, der zweite Teil die Akten der Handelskammer in Berlin sowie der dritte und vierte Teil die Akten der Industrie- und Handelskammer zu Berlin (mit den Akten der Potsdamer Handelskammer und der Handelskammer in Brandenburg). Die Akten wurden von den Büros ihrer entsprechenden Abteilungen im Börsengebäude, in der Dorotheenstraße, der Klosterstraße und in Brandenburg betreut. Die Korporationsakten trennte man von der seit 1920 separat laufenden Registratur der Handelskammer ab und lagerte sie auf dem Boden des Börsengebäudes. Es waren schätzungsweise über 1000 geheftete Aktenbände, in acht Abteilungen gegliedert, mit guten Buchverzeichnissen vorhanden. Sie wurden für die wissenschaftliche Benutzung vorgelegt, aber wenig ausgewertet. Die Personalakten waren in einem gesonderten Bodenraum gelagert."

Das Stadtarchiv Berlin erhielt die Akten der Korporation der Kaufmannschaft zu Berlin und der Industrie- und Handelskammer Berlin in mehreren Zugängen. 1945 wurden in der Börse zahlreiche Akten der Berliner Kaufmannschaft und der Industrie-Handelskammer vorgefunden. Diese 215 Akten wurden von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin am 9. März 1955 als Zugang 163/55 dem Stadtarchiv Berlin übergeben. Weitere 7000 Akten erhielt das Stadtarchiv Berlin am 18. Januar 1956 als Zugang 1717/56 von der Industrie- und Handelskammer.

Der Bestand wurde zunächst von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Stadtarchivs Berlin bearbeitet. Die Akten wurden ursprünglich mit der Bestandssignatur Rep. 151, später Rep. 200-01 als Bestand formiert und dazu Zettelordner als Findhilfsmittel gefertigt. 1964 informierte Karl-Heinz Kuba über den Bestand im Heft 2/1964 in der Schriftenreihe des Stadtarchivs Berlin. 1991 vereinigte sich das Landesarchiv Berlin/West mit dem Stadtarchiv Berlin und dem Büro für stadtgeschichtliche Dokumentation und technische Dienste zum neuen Landesarchiv Berlin. Das Landesarchiv Berlin konnte 2001 ein neues Gebäude am Eichborndamm 113-121 beziehen und damit alle Außenstellen aufgegeben. 2003 begann Frau Christina Groß die Retrokonversion der Zettelordner mit der Software Augias.Archiv 7.4. Thomas Pockrandt bettete die Akten nach archivfachlichen Gesichtspunkten um, während Dr. Michael Klein die Indizierung der retrokonvertierten Daten übernahm. Nach Einarbeitung neuer und unbearbeiteter Akten und Überprüfung fehlender oder doppelter Datensätze erstellte Kerstin Bötticher das nun vorliegende Vorwort und Findbuch.

Der Bestand der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin ist wie folgt zu zitieren: Landesarchiv Berlin (LAB), A Rep. 200-01, Nr. ...

3. Korrespondierende Bestände

LAB A Rep. 010-02 Magistrat der Stadt Berlin, Städtische Baupolizei

LAB A Rep. 016, Magistrat der Stadt Berlin, Gewerbedeputation

LAB A Rep. 201 Gewerberat zu Berlin

LAB A Rep. 200-02-03 Handels-Hochschule Berlin

LAB F Rep. 238-01 Urkundenausfertigungen

LAB F Rep. 241 Autographensammlung

LAB F Rep. 250-01 Ansichtensammlung

LAB F Rep. 270 Allgemeine Kartensammlung

LAB F Rep. 290 Allgemeine Fotosammlung

BLHA Pr.Br.Rep. 070 Industrie- und Handelskammer zu Berlin-Brandenburg

GStA I. HA Rep. 120 Ministerium für Handel und Gewerbe

4. Literatur- und Quellenverzeichnis

75 Jahre Berliner Börsen-Zeitung, hrsg. von der Berliner Börsen-Zeitung unter Beteiligung von Arnold Killisch von Horn [Vorw.]. Berlin 1930.

Apt, Max: 25 Jahre im Dienste der Berliner Kaufmannschaft. Berlin 1927.

Beiträge zur Geschichte des Berliner Handels und Gewerbefleisses aus der ältesten Zeit bis auf unsere Tage - Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens der Korporation der Berliner Kaufmannschaft am 02.03.1870. Berlin 1870.

Bericht über das Asylhaus der Friedrich-Wilhelm-Victoria-Stiftung der Kaufmannschaft von Berlin - für die Jahre 1906-1911/1914. Berlin 1904-1911, 1914.

Biggeleben, Christoph: Das "Bollwerk des Bürgertums". Die Berliner Kaufmannschaft 1870-1920. (= Schriftenreihe zur Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Bd. 17.). München 2006.

Börsen-Reglement für die hiesige Kaufmannschaft und vereinigte Börsen-Corporation : de dato Berlin 15. July 1805, hrsg. von Uwe Otto und illustr. von Wolfgang Jörg; Erich Schönig, In: Berliner Handpresse Bd. 107. Berlin 1985.

Buss, Georg: Berliner Börse von 1685-1913 - zum 50. Gedenktage der ersten Versammlung im neuen Hause. Berlin 1913.

Demeter, Karl: Private Wirtschaftsarchive in Berlin. In: Archivalische Zeitschrift, 44. Bd. Dritte Folge. Elfter Band, Hrsg.: Bayerische Archivverwaltung . München 1936. S. 104-112.

Die Korporation der Kaufmannschaft von Berlin. Festschrift zum hundertjährigen Jubiläum am 2. März 1920. Berlin 1920.

Einigungsamt der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin in Sache des unlauteren Wettbewerbs - Denkschrift der Ältesten der Kaufmannschaft von Berlin. Berlin 1912.

Etat der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin für das Jahr 1904-1913. Berlin 1913.

Gebhard, Hellmut: Die Berliner Börse von den Anfängen bis zum Jahre 1896. Berlin 1928.

Hayashima, Akira: Die Absolventen der Handelshochschule der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin 1906-1920. Nishinomiya 2004.

Jastrow, Ignaz: Jahresbericht der Handelshochschule - Bericht über die 1. Rektoratsperiode 1906-1909. Berlin 1909.

Jetztlebende Kauffmannschaft In und außer Deutschland. Erster Versuch. Auszug Berlin S. 123-137. Von Verleger Johann [vermutlich Johann Zeidler). Leipzig 1743.

Kaelble, Hartmut: Berliner Unternehmer während der frühen Industrialisierung: Herkunft, sozialer Status und politischer Einfluss, In: Publikationen zur Geschichte der Industrialisierung Bd. 4 und Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin Bd. 40. Berlin/New York 1972.

Katalog der Bibliothek der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin - Bestand vom 01.08.1909. Berlin 1909.

Kuba, Karlheinz: Der Bestand der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin und seine Bedeutung für die Wirtschaftsgeschichte des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts. In: Schriftenreihe des Stadtarchivs Berlin, Jg. 1 (1964), H. 2, S. 109-118. Berlin 1964.

Schweitzer, Georg: Rund um die Berliner Börse, In: Erforschtes und Erlebtes aus dem alten Berlin ; Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins ; Bd. 50, S. 412- 423. Berlin 1917.

Spangenthal, S.: Die Geschichte der Berliner Börse. Berlin 1903.

Stulz-Herrnstadt, Nadja: Berliner Bürgertum im 18. und 19. Jahrhundert. Unternehmerkarrieren und Migration. Familien und Verkehrskreise in der Hauptstadt Brandenburg-Preußens. In: Veröffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin, Bd. 99. Berlin 2003.

Übersicht über die Entwicklung des Handels und der Industrie von Berlin von 1870 bis 1894 zur Erinnerung an das 75jährige Bestehen der Korporation der Berliner Kaufmannschaft am 2. März 1895, hrsg. von den Ältesten der Kaufmannschaft von Berlin. Berlin 1895.

Verfassung der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin vom 19.02.1898. Berlin 1898.

Verzeichnis sämtlicher Mitglieder der Korporation der Kaufmannschaft von Berlin für die Jahre 1904, 1907, 1912, 1913, 1914. Berlin 1904-1914.

Berlin, September 2018 Kerstin Bötticher

- Bestandssignatur

-

A Rep. 200-01

- Kontext

-

Landesarchiv Berlin (Archivtektonik) >> A Bestände vor 1945 >> A 7 Kammern und Körperschaften, Organisationen und Vereine >> A 7.1 Kammern und Körperschaften des öffentlichen Rechts

- Verwandte Bestände und Literatur

-

Verwandte Verzeichnungseinheiten: LAB A Rep. 010-02 Magistrat der Stadt Berlin, Städtische Baupolizei

LAB A Rep. 016, Magistrat der Stadt Berlin, Gewerbedeputation

LAB A Rep. 201 Gewerberat zu Berlin

LAB A Rep. 200-02-03 Handels-Hochschule Berlin

BLHA Pr. Br. Rep. 070 Industrie- und Handelskammer zu Berlin-Brandenburg

GStA I. HA Rep. 120 Ministerium für Handel und Gewerbe

- Bestandslaufzeit

-

1725 - 1938

- Weitere Objektseiten

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Rechteinformation

-

Für nähere Informationen zu Nutzungs- und Verwertungsrechten kontaktieren Sie bitte info@landesarchiv.berlin.de.

- Letzte Aktualisierung

- 22.08.2025, 11:21 MESZ

Datenpartner

Landesarchiv Berlin. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Bestand

Entstanden

- 1725 - 1938