Bestand

Ecole de Charité (Bestand)

Findmittel: Datenbank; Findbuch, 1 Bd.

1. Erziehungsanstalt Hospice pour les enfans de l'Église du Refuge

Die 1844 in Berlin gegründete Anstalt Hospice pour les enfans de l'Église du Refuge vereinte das seit 1725 bestehende französische Waisenhaus (Maison des Orphelins), die 1747 ins Leben gerufene Armenschule École de Charité sowie das seit 1760 existierende Kinderhospital (Petit Hôpital).

Das Maison des Orphelins lag in der Poststraße 31, später in der Charlottenstraße, Ecke Jägerstraße. Bedingungen zur Aufnahme der Kinder waren die eheliche Geburt, die Nachkommenschaft von französischen Réfugiés sowie ein Mindestalter von sieben Jahren bei Jungen und von fünf Jahren bei Mädchen. Eine Direktion leitete die Anstalt.

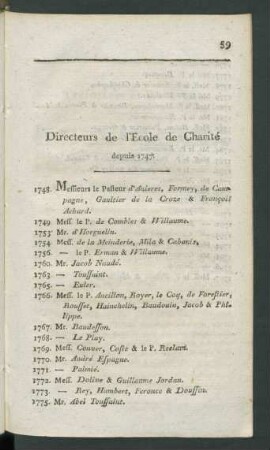

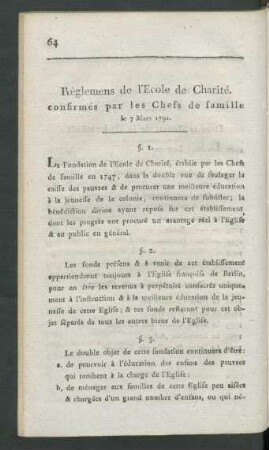

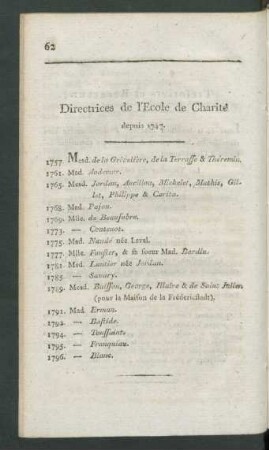

Die École de Charité befand sich in der Jägerstraße 63 und wurde ab 1760 durch eine Mädchenabteilung in der Klosterstraße 43 erweitert. Die Gebäude der Jungen- und Mädchenabteilung wurden 1774 durch Neubauten ersetzt. 1837 erfolgte die Rückgabe des Hauses in der Klosterstraße an das Französische Konsistorium und die Jungen- und Mädchenklassen wurden in der Jägerstraße in einem Neubau zusammengeführt. Aufnahmebedingung der internatsähnlichen Armenschule war für Kinder bedürftiger Familien der französischen Gemeinde bis 1760 ein Mindestalter von zwölf Jahren. Jüngere Kinder wurden in private Pflege gegeben; nach bekannt werden großer Missstände wurde ein Diakonatshaus in der Behrenstraße zur Betreuung gegründet, welches 1765 allerdings bereits wieder aufgelöst und die Kinder an die École de Charité überwiesen wurden. Das Mindestalter zur Aufnahme betrug nun sieben Jahre. Grundsatz war die christliche Erziehung sowie geregelter Unterricht bis zur Einsegnung. Externe Schüler durften die Armenschule ebenfalls besuchen (École Externe). Weiterhin beherbergt wurde eine Lehrerbildungsanstalt (Pepinière). Die Leitung hatte eine Generaldirektion inne, welche die jeweilige Direktion an den Standorten Jägerstraße und Klosterstraße anwies. 1896 erfolgte die Auflösung der École de Charité. Die bedürftigen Kinder wurden fortan an städtische Schulen überwiesen.

Das Petit Hôpital in der Friedrichstraße 129 war der französischen Hospitalkommission unterstellt. Das Kinderkrankenhaus wurde ursprünglich als Besserungsanstalt für noch nicht konfirmierte Jungen gegründet, nahm dann neben kranken Kindern auch Kinder auf, welche das Mindestalter für die École de Charité oder das Maison de Orphelins noch nicht erfüllten.

1836 beschloss die französische Gemeinde die Reorganisation des Erziehungswesens vertreten durch ein Konsistorium. Mit der Ausformulierung der Reformen erfolgte 1839 der Beschluss zur Zusammenlegung von Maison des Orphelins, École de Charité und Petit Hôpital zur Erziehungsanstalt Hospice pour les enfants de l'Église du Refuge. Die Anstalt wurde fortan durch eine Generaldirektion geleitet, welche die Verwaltung führte und die gemeinschaftliche Erziehung und den Unterricht koordinierte. Spezialdirektionen übernahmen die jeweilige Leitung der drei Einrichtungen. Die Kosten der Generalia (Besoldung, Bebauung und Unterhaltung es gemeinschaftlichen Gebäudes, Unterhaltung des Mobiliars) teilten sich die École de Charité mit einem Anteil von 4/8, das Maison des Orphelins mit einem Anteil von 3/8 und das Petit Hôpital anteilig mit 1/8. Die in den Häusern anfallenden Spezialkosten (Nahrungsmittel, Bekleidung, Medizin, Schulmaterial) trug die jeweilige Einrichtung selbst.

Als Aufnahmealter wurden für das Maison des Orphelins für Jungen sieben Jahre und für Mädchen fünf Jahre festgelegt. Die École de Charité nahm grundsätzlich Kinder erst ab acht Jahren auf. Der Unterricht erfolgte nun in drei Klassen zur Ausbildung der Jungen als Handwerker und der Mädchen als Dienstmädchen und bonne; außerdem bot sie eine erweiterte Ausbildung für Jungen und Mädchen in einer Oberklasse (vierte Klasse). Beide Häuser nahmen nur gesunde, geimpfte, unbescholtene und ehelich geborene Kinder auf. Uneheliche Kinder durften erst ab 1887 in Ausnahmefällen beitreten. In die Obhut des Petit Hôpital kamen wiederum bedürftige Kinder von Geburt an. Zudem nahm das Kinderhospital auch kranke, aus milden Stiftungen oder von der Stadt gesandte Kinder. Ab dem sechsten Lebensjahr nahmen die Kinder am Unterricht der École de Charité teil. Die Entlassung der Kinder aus dem Hopice erfolgte bei Jungen mit dem 14. Geburtstag (in Ausnahmefällen erst mit 15) und bei Mädchen mit dem 16. Geburtstag. Wobei Mädchen im Anschluss einen einjährigen Dienst im Hospice zur praktischen Ausbildung ableisten mussten. Ihre Unterhalts- und Lohnkosten wurden von der Einrichtung getragen.

1843 erfolgte die Wahl der Generaldirektion, welcher der Neubau für das Hospice in der Friedrichstraße 129 wenig später am 16. Januar 1844 übergeben wurde. Die Generaldirektion ernannte einen Inspektor, welcher die Kinder, die Anstalt sowie ihr Personal kontrollierte. Weiterhin ernannte die Generaldirektion Lehrer und Erzieher sowie sonstige Bedienstete, sie bestimmte Gehälter und sonstige Zuwendungen, stellte Portier, Hausdiener und anderes Dienstpersonal ein. Sie ernannte die dames directrices (sechs ehrenamtliche Erzieherinnen des Waisenhauses), welche die Mädchen nach der Ausbildung unterbrachten und betreuten. Zudem entschied die Generaldirektion über Härtefallregelungen, führte die Generalkasse und legte jährlich Rechnungen öffentlich, sie verkehrte mit vorgesetzten staatlichen Behörden, unterhielt das Inventar, führte Reparaturen aus, beschloss Veränderungen und Verbesserungen und gab ab 1888 einen Jahresbericht heraus.

Nach der Auflösung als Erziehungsanstalt, bestand das Hospice pour les enfants de l'Église du Refuge seit 1923 als Stiftung fort.

2. Bestandsgeschichte

Alle in diesem Bestand befindlichen Archivalien gelangten mit der Akzession 62/91,1 im Jahre 1991 ohne weitere Hinweise auf den Einlieferer in das Geheime Staatsarchiv PK.

2015 begann die Diplomarchivarin Stefanie Bellach mit der Neuverzeichnung und der damit verbundenen Bestandsrevision. Die einzelnen Akteneinheiten wurden neu klassifiziert, tiefergehend erschlossen und die Ergebnisse in der Archivdatenbank Augias dokumentiert. Zudem wurde der Bestand aus konservatorischen Gründen kartoniert. Den Abschluss der Arbeiten bildet das vorliegende Findbuch.

3. Benutzung

Die hier verzeichneten Archivalien werden im Magazin Westhafen verwahrt. Es sind daher die gelben Bestellscheine zu benutzen.

Laufzeit: 1868-1905

Umfang: 0,5 lfm (3 VE)

Zu bestellen: I. HA Rep. 213 C, Nr. [...]

Zu zitieren: GStA PK, I. HA Rep. GStA PK, I. HA Rep. 213 C École de Charité, Nr. [...]

Letzte vergebene Nummer: I. HA Rep. 213 C, Nr. 3

4. Verweise

GStA PK, I. HA Geheimer Rat, Rep. 9 Allgemeine Verwaltung

GStA PK, I. HA Rep. 76 alt Ältere Kultusoberbehörden

GStA PK, I. HA Rep. 96, 96 A Geheimes Kabinett

GStA PK, I. HA Rep. 122 Französisches Koloniedepartement

GStA PK, I. HA Rep. 213 A Hôtel de Refuge

GStA PK, I. HA Rep. 213 B Maison d'Orange

GStA PK, II. HA Generaldirektorium, Abt. 14 Kurmark

5. Literatur

Deutsche Gesellschaft für Ethische Kultur (Hrsg.): Die Wohlfahrtseinrichtungen von Groß-Berlin. Nebst eines Wegweiser für die praktische Ausübung der Armenpflege in Berlin. Ein Auskunfts- und Handbuch. Berlin: Springer, 1910.

Fuhrich-Grubert, Ursula: "IV. Minoritäten in Preußen: Die Hugenotten als Beispiel". In: Neugebauer, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch der preußischen Geschichte Bd. 1: Das 17. und 18. Jahrhundert und Große Themen der Geschichte Preußens. Berlin: de Gruyter, 2009. S. 1125-1224.

Fuhrich-Grubert, Ursula: Hugenotten unterm Hakenkreuz. Studien zur Geschichte der Franzo?sischen Kirche zu Berlin, 1933-1945. Berlin: de Gruyter, 1994.

Muret, Edouard: Geschichte der École de Charité. Festschrift zur Feier des 150jährigen Bestehens dieser Stiftung. Berlin: Mittler, 1897.

Muret, Edouard: Geschichte des Kindeshospizes der französisch-reformierten Gemeinde (Hospice pour les enfans de l'église du refuge) in Berlin, Friedrichstraße 129. Festschrift zur Feier des 50jährigen Bestehens dieser Anstalt, verfasst im Auftrage der Generaldirektion des Hospizes. Berlin: Holten, 1894.

(Stefanie Bellach)

Berlin, August 2015

Zitierweise: GStA PK, I. HA Rep. 213 C

- Bestandssignatur

-

I. HA Rep. 213 C

- Umfang

-

Umfang: 0,1 lfm (3 VE); Angaben zum Umfang: 0,1 lfm (3 VE)

- Sprache der Unterlagen

-

deutsch

- Kontext

-

Tektonik >> STAATSOBERHAUPT UND OBERSTE STAATSBEHÖRDEN, MINISTERIEN UND ANDERE ZENTRALBEHÖRDEN PREUSSENS AB 1808 >> Kultus (Geistliche, Unterrichts- und Medizinalverwaltung)

- Bestandslaufzeit

-

Laufzeit: 1868 - 1905

- Weitere Objektseiten

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Letzte Aktualisierung

-

19.08.2025, 12:19 MESZ

Datenpartner

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Bestand

Entstanden

- Laufzeit: 1868 - 1905