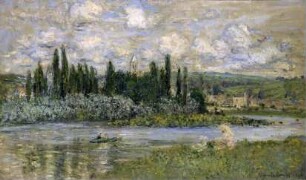

Bild

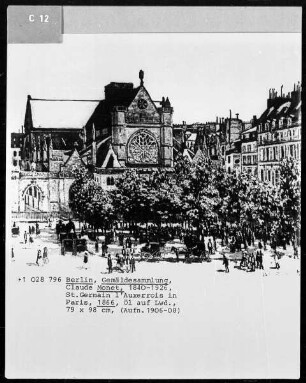

Saint Germain l'Auxerrois

Am 27. April 1867 erbat Claude Monet für sich und Auguste Renoir beim kaiserlichen Kunstintendanten die Erlaubnis zum Aufstellen ihrer Staffeleien unter den Kolonnaden des Louvre (vgl. D. Wildenstein, Claude Monet, Lausanne 1991, S. 188, Brief 2687). Monet und Renoir wollten im Freien malen, wie dreißig Jahre zuvor die Maler in Barbizon bei Paris. Ihnen aber ging es nicht um stille Natur, um Waldwinkel und rastendes Vieh, sondern um die Großstadt mit eilenden Menschen, um den Ausdruck von Geschwindigkeit. Monet malte in diesem Frühjahr 1867 drei Ansichten vom Louvre aus: »Le Quai du Louvre« (Gemeentemuseum, Den Haag), »Le Jardin de l’Infante« (Allen Memorial Art Museum, Oberlin College, Ohio) und eben »Saint Germain l’Auxerrois«. Das Berliner Bild verbindet, heute kaum noch merklich, Altes und Neues, Konvention und Neuerung: Der Blick erfaßt ein Architekturdenkmal, die ehemals königliche Pfarrkirche mit ihrer spätgotischen Fassade. In Spannung dazu steht rechts im Vordergrund eines jener damals ganz modernen großen Mietshäuser, wie sie seit kurzem auch die breiten Boulevards säumten. Die Ausschnitthaftigkeit, ja Zufälligkeit dieser Stadtansicht ähnelt jener der damals neu im Handel angebotenen Architekturfotografien. Dem erwarteten Interesse an der Architektur entspricht deren klare Erfassung und gute Erkennbarkeit. Das Irritierende an dem Bild war die nur flüchtig erfaßte, eilende Menschenmenge unter den blühenden Kastanien. Sie war es, die die Empörung der Kritiker und Betrachter erregte. 1869 sandte Monet die drei Ansichten zum jährlichen Salon ein, sie wurden erwartungsgemäß zurückgewiesen. So stellte er sie im Schaufenster des Farbenhändlers Latouche in der Rue Lafayette dem Publikum vor. Hier riefen sie in seinem Beisein den Protest Honoré Daumiers hervor, wie er später selbst notierte. Vermutlich haben auch Daumier die epigrammatisch, fleckenhaft dargestellten Figürchen erbost. Daumier verkürzte zwar Personen in seinen Bildern zu Karikaturen, aber sie blieben Einzelwesen. Monet dagegen fing die Anonymität der hastenden Menge ein. Émile Zola dagegen hatte für diese Bilder Verständnis. 1868 notierte er über Monet: »Er liebt die Ansichten unserer Städte, die grauweißen Flecken, die die Häuser vor dem hellen Himmel bilden; auf den Straßen liebt er die geschäftig in Paletots hin- und herlaufenden Menschen« (É. Zola, Schriften zur Kunst. Die Salons von 1866–1896, Frankfurt am Main 1988, S. 106). Das nächste große Architekturbild malte Monet erst wieder 1873, den »Boulevard des Capucines« (Puschkin-Museum Moskau). Es zeigt ebenfalls eine eilende Menschenmenge von oben gesehen. Monet stellte dieses Bild auf der ersten Impressionistenausstellung 1874 aus. Und noch immer befremdeten vor allem die nur angedeuteten Figuren; der Kritiker Louis Leroy bezeichnete sie gar als »Spuckeflecken« (L. Leroy, L'exposition des impressionnistes, in: Le Charivari, 25.4.1874). Diese zeichenhaften, gesichtslosen Figürchen müssen seinerzeit wie ein Kulturschock gewirkt haben. | Angelika Wesenberg

- Standort

-

Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin

- Inventarnummer

-

A I 984

- Maße

-

Rahmenmaß: 112 x 131 x 12 cm

Höhe x Breite: 79 x 98 cm

- Material/Technik

-

Öl auf Leinwand

- Ereignis

-

Erwerb

- (Beschreibung)

-

1906 Geschenk der Bankiers Karl Hagen und Karl Steinbart, Berlin

- Ereignis

-

Herstellung

- (wer)

- (wann)

-

1867

- Letzte Aktualisierung

-

08.08.2023, 11:02 MESZ

Datenpartner

Alte Nationalgalerie. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Bild

Beteiligte

Entstanden

- 1867