Manuskript | Manuskripte

Die optische Täuschung Newton’s von Goethe durchschaut. Berlin

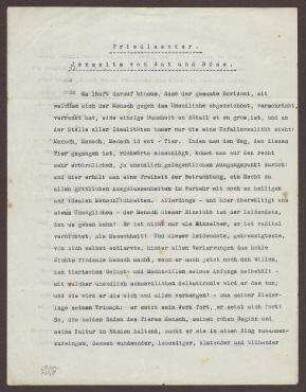

Motiv Inhalt: Abschrift von Hannah Höch Anmerkung von Hannah Höch: „Architekt Johannes Baader nach dem Manuskript von Dr. S. Friedlaender“. Anmerkung auf der letzten Seite: „Geschrieben für die von Raoul Hausmann und Johannes Baader geplante Zeitschrift »Erde 1915«“. / „Dr. S. Friedländer / Die optische Täuschung Newtons, von Goethe durchschaut. / »Error veritate simplicior« / »Der Irrtum ist einfacher als die Wahrheit« / Vor allen Dingen, im Himmel und auf Erden gibt es die Freiheit von ihnen, den absolut freien Geist, den man eben deswegen nicht einmal nennen dürfte, weil er natürlich auch frei von Worten ist. Aber diese hyperätherische Beschaffenoder Unbeschaffenheit der wesentlichsten Voraussetzung alles irgendwie Beschaffenen setzt sie der Gefahr aus, vergessen oder verkannt zu werden. Wer, von irgendeiner Bestrebung, »nichts«, dieses absolut freie Verhalten, voraussetzt, bleibe besonnen genug, deutlich einzusehen und zu erleben, daß dieses Nichts zweideutiger ist als alles Zweideutige: Alpha und Omega der Welt. Es enthält also konzentriert nicht nur alle [Un-] Möglichkeit, sondern auch alle Möglichkeit der Welt - es regt in dem, der es nicht steril [von Hannah Hoch darübergeschrieben: „keimunfähig“] erlebt, alle göttliche Schöpferkraft auf. Deswegen ist es wohl richtig, daß einer, vor der Bekanntschaft mit irgend etwas (z. B. mit der Farbe), absolut »garnichts« von ihm wissen könne; es ist aber falsch, diese Unwissenheit simpel, witzlos und steril zu verstehen; vielmehr ist sie die konzentrierte Allwissenheit, die nur um das Besonderte unwissend ist: Schöpfung aus dem »Nichts« entbehrt also nicht der Voraussetzung, sondern ist Schöpfung aus der weltgewaltigen Indifferenz, in die Welt der Differenzen und das Nichts, die Differenz ist gerade das notwendig vorauszusetzende Allgemeine aller Möglichkeit von Vereinzelungen. Wer nun dieses Nichts aller Vereinzelung, dieses vorangängige Auf-ein-Mal der Welt vergißt, oder verkennt, hat bereits den reinen Blick zur Auffassung des Sinns dieser Vereinzelung eingebüßt; ihm entgeht das Geheimnis, die allgemeine Bedeutung, seiner eigenen Vorurteilslosigkeit, die Schöpferkraft seiner selbst als eine Tabula rasa [von Hannah Hoch darübergeschrieben: „unbeschriebenes Blatt“], die für Alles, was sich einzeln auf ihr zeigen kann, längst prädestiniert [von Hannah Hoch darübergeschrieben: „vorausbestimmt“] war. So läßt sich, bevor man die Welt der Unterschiede kennt, über ihre Möglichkeit dieses unverbrüchliche Gesetz aussprechen, daß sie, um nur sein zu können, ihr eigenes Widerspiel wird sein müssen; denn gegen jede Vereinzelung, die nicht ihren Widerpart bei sich führt, erhebt das Nichts, als der Sachwalter des unverletzlich Allgemeinen, seinen unwiderstehlichen Einspruch. Soll dieses eigentlich untrennbar innig Allgemeine, aus eigenem schöpferischen Uberdrang sich trennen, vereinzeln, besonders erscheinen, so muß das Gegenteil dieser Erscheinung ebenso energisch miterscheinen, damit das eigentliche Nichts (d.h. ungeteilt Allgemeine) der Erscheinung mindestens symbolisch unversehrt bleibe. Die Erscheinung, die Differenzierung des unversehrbar, obgleich differenzierbar Allgemeinen, des indifferenten, aber schöpferischen Nichts ist, als solche, wesentlich gegenseitig; gegen jede einseitige Erscheinung, z.B. einer Reihe, einer Skala, eines Spektrums protestiert die Voraussetzung aller Vereinzelungen, die keiner einzigen Besonderheit ihren Vorzug anders als gegenseitig, als in sich selbst schon irgendwie korrelativisch [von Hannah Hoch darübergeschrieben: „wechselbezüglich“], geben kann. Eine solche Besonderung nun ist, wie der Tastende, Hörende, Riechende, Schmeckende und Denkende, so auch der Sehende, auf dessen Beispiel wir hier näher eingehen. Man hat, von aller Empirie [von Hannah Hoch darübergeschrieben: „Erfahrung“] auf deren Vorgängerin - auf alle Freiheit von ihr, im innersten Grunde also auf sich selbst, als den Schöpfer, zurück- und angewiesen, es versucht, es erprobt, daß man, aus dieser seiner Unfreiheit, seinen frischen Ausfall, zur Eroberung sämtlicher Empirie, nicht anders als Wechsel- und gegenseitig, nicht anders als diametral und rund machen könne: so wird auch erst Alles, das man bis dahin unfrei untersuchte und kannte, sich diesem befreiten Auge, rund und harmonisch ganz und gar zu erkennen geben. Der Sehende also, das empirische Organ des Auges sich schaffend, erhält dieses also nicht bloß zum Eröffnen, sondern auch zum Zuschließen des Gesichtes, d.h. aber, zu einer gegenseitigen Eröffnung; denn auch das Licht selber, diese Objektivation [von Hannah Hoch darübergeschrieben: „Gegenständlichkeit“] des schöpferisch Sehenden, ist ersichtlich kein Licht, sondern ein sich selbst Widerstand leistendes Licht, mehr und mehr Erleuchtung, mehr und mehr Verfinsterung. Die Schöpferfülle des Sehenden, schafft sich ein unendlich aufgehendes Licht gegen ein unendlich zugehendes; und sie regiert unparteiisch diese oppositive Parteiung. Da nun zwar die eine dieser Parteien, diejenige des weiter und weiter geöffneten Auges, sich scharf und schärfer bemerkbar macht; hingegen die andere gerade das Gegenteil tut, also gegen das blendende Licht mehr und mehr abnimmt, ja verschwindet, so wird der Sehende Gefahr laufen, leichter Newton zu werden, der die Partei des Lichts nahm, als Goethe, der ebensosehr die Finsternis wie das Licht ins Auge faßt. So wurde man auch auf die abstoßende Kraft des Magneten viel später aufmerksam als auf die anziehende, die früher in die Sinne fiel. Wenn man eine Kammer verfinstert, so bereitet man dem etwa in sie eindringenden Licht einen schroffen Kontrast vor. Sorgt man nun obendrein für Bedingungen, unter denen dieser Kontrast sich deutlich aussprechen muß, in förmlich abgemessenen Silben; so darf man alsdann diese Silben, die Farben, keineswegs für den Monolog des Lichts halten, sondern erkenne sie als das Zwiegespräch des Lichts mit der Finsternis. Ein Grau sich vorzustellen, das ohne Mitwirkung des Finstern, aus dem reinen Lichte herrührt, wird jeder unbefangen Sehende sich weigern. Ist aber Farbe was Anderes als buntes Grau? Aber beachte man wohl, daß selbst dieses scheinbar so einfache Grau entweder eine Trübung des Lichts durch die Finsternis, oder das Gegenteil, also eine Aufhellung der Finsternis durch das Licht bedeuten kann; der Morgen graut und rötet sich anders als der Abend, und der Sehende, der hier einseitig und nicht gegenseitig urteilt, wird, vom Sonnenaufgang parteiisch beeinflußt, den Untergang der Sonne für ihr Verschwinden halten; eine flache Augentäuschung wird ihn des Verständnisses der Rundheit des gesamten Phänomens berauben; eine vulgäre [von Hannah Hoch darübergeschrieben: „gewöhnliche“] Plausibilität [von Hannah Hoch darübergeschrieben: „Glaubwürdigkeit“] sich an Stelle der ungemeinen einfinden: und rechnet er hier, mit gleichartigen Größen, so wird seine Lehre sehr bald das optische Einmaleins des gelehrten, wie des ungelehrten Vulgus [von Hannah Hoch darübergeschrieben: „Volkes“] werden; die Arithemtik ä la Goethe wäre zwar ebenso präzis, aber natürlich auch beträchtlich weniger »einfach« als die Newtownische. Eine Skala, eine Skala des Grauen oder der Farbe, täuscht eine Einsinnigkeit der Richtung und eine Gleichartigkeit ihrer Stufen vor, die nur allzuleicht über den Gegensatz verblendet, der sie wirklich beherrscht, so wie ein falsch geführter Kontokorrent den gegensätzlichen Unterschied zwischen Aktiven und Passiven gern verschwimmen lassen möchte, während es doch sogar noch den Nullstand der Schulden zu erkennen geben sollte. Wenn ich dieselbe Skala, dieselbe Farben- oder Zahlenreihe, in einem gänzlich entgegengesetzten Verstände nehme. Das Minus nicht etwa bloß als ein minderes Plus, sondern als Gegenplus; so kann nur ein fast an Betrug erinnernder Irrtum sich immer noch derselben, einsinnig gerichteten Skala weiterbedienen, diesen irrtümlichen Unterschleif nicht für ein Verbrechen zu halten, wird immer schwerer, je länger die Goethesche Evidenz [von Hannah Hoch darübergeschrieben: „einleuchtende Gewißheit“] gegen die Newtonische, nach der Analogie dieses Beispiels, spricht, ja schreit. Zwei ist freilich weniger als vier; wenn aber zwei mein Vermögen bedeutet, vier dagegen meine Schulden; so steht die Rechnung nicht ganz so einfach. Violett ist weniger hell als Gelb - hier verbirgt aber das »weniger« eine Zweideutigkeit, wenn Finsternis das Minus an Licht nur im Sinne des Contra-Plus ist, wie Goethe es sieht; während Newton sie nur simpel als das Manko an Licht, nicht als das Gegenlicht nimmt; im Goetheschen Sinne wäre Violett ein Gegen-Gelb, genau so »hell wie dieses im ... kontrahellen Verstände«. Was ist nun evident? Was täuscht? Evident, antworten wir, ist Beides; aber die Evidenz Newtons täuscht, und die Goethesche Evidenz beseitigt und berichtigt diese Täuschung. Sobald man den Verkehr des Lichts mit der Finsternis so streng überwacht, daß das Be-Reich worin Finsternis ins Licht dringt, von demjenigen getrennt wird, worin umgekehrt Licht ins Finstre wirkt, erklärt sich allererst die echte Evidenz, die sich sofort in die Schlechte, die einsinnig gerichtete umwandelt, wenn man die beiden gegensätzlichen Bereiche in einander laufen, mit einander verschwimmen läßt; wo alsdann das eine, ohne allen Gegensatz, in das andere überzugehen scheint. Solch einen täuschenden Anschein erhalte ich, wenn ich die Sonne, durch ein Prisma, betrachte oder auf einen Schirm projiziere. Das Prisma schiebt hier das Finstere dermaßen in das Hellere hinein, oder umgekehrt, daß dort die beiden Bereiche in Rot, hier in Grün, verschwimmen, und man einen sanften Übergang zu sehen glaubt, wo bloß eine Brücke über die Kluft zwischen Hell und Dunkel sich hin und her schwingt. Der Anblick hier quetscht Gelb mit Blau, resp. Orange mit Violett, dermaßen zusammen, daß Grün, resp. Rot den Gegensatz vertuschen, der nunmehr, schneidender als je, zwischen Grün und Rot entbrennt - so sehr, daß diese eben nicht mehr zusammen erscheinen. Man muß sich über Schopenhauer wundern, der von Goethe gelernt hatte, diese Newtonische Illusion zu durchschauen, und der es trotzdem fertig brachte, diesen Kontrast der Farbenerscheinung aus dem Licht (aus der Teilung der vollen Tätigkeit der Retina) entspringen zu lassen, anstatt sich darüber klar zu werden, daß er weder aus dem Licht, noch aus der Finsternis, sondern aus dem Sehenden ganz allein entspringt; aus der schöpferischen Überfülle des Gesichts, die nicht einseitig, sondern gegenseitig überströmen will. Entdecken wir ein solches Mißverständnis bei dem enragiertesten Goetheaner - wie sollten wir nicht auf das Allerschlimmste bei den Fachgelehrten, den erklärten Vorgoetheanern gefaßt sein. Sie suchen uns sofort und auf der Stelle mit ihrem erstaunlich exact aufgebauten Lehrgebäude zu verblüffen und uns mund- und augentot zu machen: als ob man nicht, auf einer total falsch aufgefaßten Basis, präzis rechnen könnte! Sie operieren immerfort mit dem Bild der »Welle« ohne daß sie es fertig brächten, die Schwingungen dieser Welle echt gegen-sätzlich, gegen-zeilig anzusetzen und zu sehen. Sie sehen die wesentliche Hauptsache garnicht mehr mit eigenen Augen, sondern setzen sie, entstellt gesehen, voraus und begeben sich an ein unbändiges Errechnen und Ermessen ihrer einseitigen Gesichte; jeden Ruhestörer aus Goethes Lager fertigen sie mit dem Titel des dilettantischen Laien ab. Die wahre Aufklärung wird hier nur durch einen mathematisch gebildeten Goetheaner geschehen können; und Goethesche Mathematik ist weniger ein hölzernes Eisen als vielmehr das hölzerne Pferd, mit dessen Hilfe Goethes Griechen endlich das barbarische Troja der Optik erobern und die ihnen geraubte Helena der Farbenschönheit wiedergewinnen werden. Das ist aber unvergleichlich wichtiger als es scheint: weil diese optische Irrnis nur das anzeigende Symptom der gewaltigen menschlichen Verirrung auf allen Sinnesja Denkungs- und Gesinnungsgebieten ist. Allenthalben wird ein ursprünglich aus der persönlichen Überfülle der eigenen Schöpferkraft entspringender Gegensatz entweder durch Vertuschung kompromittiert, oder mitten entzweigerissen; aus all diesem Gebahren resultiert ein absurder Anblick nicht nur des Lebens, sondern schließlich und erstlich schon das zerquetschteste oder verzerrteste Leben selber. Gerade das Allerwesentlichste, auf das es überall zuerst und zuletzt ankommt, das persönlich Schöpferische, wird in der Welt, in der Differenz seiner selbst, verkannt, indem diese Welt-Differenz, diese Polarisation seines immens Identischen, eine eigene Selbstentzweiung aus Überschwang entweder krass verzerrt und zerreißt oder plump zusammenquetscht und uniformiert. Man läßt sich den Gedanken garnicht beikommen, daß nur das Nichts aller Differenz allein geeignet sei, sie zu lösen und zu binden - weil man ungeheuer zu sinnlich auch noch im Geistigen ist, um sich auch nur träumen zu lassen, daß gerade das bare und pure Nichts der Schöpfer aller Weltdifferenz sein sollte; und man erkennt daher nicht einmal diesen Differenz-Charakter der Welt, diesen ihren Zank um ihrer eigenen überreichen Identität willen an, sondern treibt, in falsch einseitiger, einsinniger Prozeßrichtung, etwa Entwicklungsmonismen und dergl. Der, der ein Gewicht, und sei es von der Schwere des Gestirns spielend regieren will, kann es nicht eher, als bis er Gegengewichte daraus gebildet hat, die er, vermittelst des Balancierungspunktes äquilibriert. Analog steht es um die gleiche Giltigkeit, die (mit der Geringfügigkeit nicht zu verwechselnde) Gleichgiltigkeit entgegengesetzter Geltungen. Ohne den Gegensatzcharakter der Welt wird man die Welt nicht erschaffen, nicht spielend lenken können. Der Schöpfer der Welt ist nichts als das Nichts des Weltkontrastes: aber um es zu sein, um zu sein, muß er diesen erst erschaffen, deutlich unterscheiden, klar anerkennen. Der Sehende, der Schöpfer aller Gesichte, kann nicht mehr sein, als das Nichts ihrer Unterscheidung. Dann zwinge er sich aber auch diese Unterschiedenheit des Gesichts vom Gesicht, dieses optische Duell, dieses discors seiner eigenen condordia voll, diametral [von Hannah Hoch darübergeschrieben: „völlig“] oppositiv und kom- positiv anzustrengen; er bringe den Unterschied kontrastierend heraus und nicht bloß nuancierend; berechne ihn mit entgegengesetzten, nicht bloß mit gleichartigen Größen; er lerne die Natur, die seine eigene Natur ist, besser kennen, die ihm die Schwäche seines Gesichts als eine andere Stärke offenbart; und vor Allem erhebe er sich, den Sehenden, als das willkürlich herausgegriffene Beispiel des Ersinnenden, Erkennenden, Erfindenden, Erschaffenden überhaupt, als den absoluten Nullpunkt auf der Skala der Welt-Unterscheidung, gegen den diese nicht simpel, sondern eben polarisch kontrastiert. Wenn dieses Nichts der absoluten Freiheit, wenn Allmacht schöpferisch wird, gerade dann offenbart sich ihr, daß sie dieses nicht schlechthin, direkt, vorwärts und simpel könne; sondern sich, wie sie sich auch entscheide und entschließe, in einem Pro und Contra, einem Ja und Nein, einem Antagonismus [von Hannah Hoch darübergeschrieben: „Wiederstreit“] und einer Korrespondenz ihrer Sichtbarwer- dung in Erscheinung und Tat selber Widerstand leiste; und schließlich diesen Zwist und Krieg ihres Geschöpfs, ihrer Welt garnicht anders schlichten und zum Frieden bringen könne als durch die Geltendmachung ihrer Exemtion davon als wie einer von diesem ganzen Zwiste reinen Mitte, Konzentration, Balance dieses Zwistes. Wie nun der bloße Mangel an Ja noch lange kein Nein ist, analog ist der bloße Mangel an hellem Licht noch lange keine Finsternis, denn es gibt in dieser Finsternis noch genug dunkles, abendgraues, violettes, blaues und grünes Licht, und das völlige Nichts dieser diametralen Unterscheidung alles Lichts wäre ja eben nicht etwa finster, sondern gerade der Sehende in eigener Person, von welchem demnach alles Licht nicht einfach, sondern polar absticht. In ihm, im Schöpfer, aber haben wir die einzige Stelle gefunden, wo der Wille den Tatbestand, wo das Sollen das Müssen regiert und zwar polar regiert. Eben deshalb gibt es keinen anderen Zwang als den Selbstzwang, um diese Stelle zu urgieren. Deshalb kann man sie zwar, als immer vakant, jedem Geschöpf anbieten; dieses aber kann von niemand Anderem als von sich selbst gezwungen werden, sich präzis auf diese Stelle, den Thron der Welt, zu begeben. Daraus erklärt sich die ungeheuerliche Paradoxie, daß dieser nicht bloß leer steht; sondern von Karikaturen des Schaffenden eingenommen wird, von Scheinkönigen nach einer Verfassung, in der Jeder von Jedem abhängt, und worin nur der echt unabhängige Oberherr fehlt, von dem alle Abhängigkeit erst ihren Sinn bekommt. Soll der rund Sehende, soll »Goethe« über den einseitig Sehenden, über »Newton« siegen, so müßte »Newton« über sich selber siegen; und das kann er bisher so wenig, weil er mehr den Ehrgeiz des Geschöpfes hat, passiv Tatsachen hinzunehmen und zu konstatieren, als die Selbstherrlichkeit des Schöpfers, verantwortlich alle Tatsachen auf sich zu nehmen, sie erfinderisch von sich abhängen zu lassen - denn dann erst wäre er von sich selbst gezwungen, zu polarisieren oder abzudanken. Aber nirgends gerade so buchstäblich evident wie in der Farbenlehre Goethe’s triumphiert diese unabhängige Selbstherrlichkeit über das Halbgesicht, über die persönliche Halbheit, die nur der Tag- nicht aber ebenso sehr der Nachtseite der Dinge gewachsen ist und mit flachem Instinkt diese Nachtseite in die Tagseite mit hineinrechnet, um sich das Resultat leichter zu machen; und hinterdrein diese Feig- und Faulheit des Sehenden, diesen Unterschleif im Ansatz durch die fleißige Faulheit in Mitteln und Nebensachen zu verdecken sucht. Wenn das gesamte Unterscheidungsvermögen vom Unterscheidenden als von einem persönlich lebendigen Punkte aus- und zu ihm zurückstrahlt der diese Unterscheidung nicht mitmacht, um der Regent ihrer Unterschiede zu bleiben; so folgt zwingend prinzipiell die Gegenseitigkeit aller Unterscheidung, und der Unterscheidende sieht sich nicht, wie es den flachen Anschein hat, bloß darauf angewiesen, die Abweichung des Unterschieds vom Nichts des Unterschieds, sondern diese Abweichung vom Nichts, das er selber einnimmt, auch in Form der Gegenseitigkeit zu konstatieren und dies in jedem Sinn, jedem Geschehen, jedem Handeln und Denken zu beobachten. Ein Beobachter, der sich selbst als das konzentrierte stringent bis zum Nichts indifferenzierte Unive- sum alles dessen wissentlich und willentlich voraussetzt, das er überhaupt beobachten kann; ein solches schöpferisch lebendiges, persönliches, ob auch rein »vernichtendes« Apriori aller Möglichkeit von Welt äußert diese eben nur in der wesentlichen Form aller Äußerung, nämlich in der Form der Entzweiung, Gegenseitigkeit und endlich Rundheit. Es ist richtig, daß er diese Äußerung vorher nicht kennt; es ist falsch, daß er sie vorher in keinem Sinne kännte, wenn man eben dieses »keinem« nicht witzig und weise im Sinne jener schöpferischen Indifferenz versteht und erlebt. Nachdem so lange Zeiten hindurch von fragmentarischer Person fragmentarische Empirie getrieben worden ist, beginnt Person vollkommen und zusammen Alles das ganz und gar zu sein, obgleich ungeteilt, indifferent, was die Welt geteilt, entzwei, auseinander ist, hierdurch aber in die sonst geteilte Welt der Empirie in restlose Totalität, obgleich in der Form sich auf einander reimender Gegenseitigkeit, harmonisch einzugehen. Bloß der von aller Differenz reinen, die ganze Welt indifferent in sich zusammenzwingenden Person antwortet eine gereimte; jeder minder reinen eine unrein, ja garnicht gereimte Welt. Jedem Goetheschen Seher reimt sich die Welt des Lichts und der Farbe; jedem Newto- nisch Sehenden mißglückt das Gedicht des Lichts. Und wie es der Einklang ist, »der aus dem Herzen dringt, und in sein Herz zurückeschlingt,« so muß der, der die ganze Welt für sich gewinnen will, die ganze Innigkeit seines Wesens ungeteilt für sich einsetzen, damit die Welt sich ihm nicht nur teile, sondern so harmonisch mit ihm selber korrespondierend teile, daß ihm, trotz aller Entfernungen und Verteiltheiten die ungeheure Polyphonie dieses Orchesters der Dinge symphonisch wiedertöne. Dr. S. Friedlaender, Berlin-Halensee, Johann-Georgstr. 20.“

Anzahl Teile/Umfang: 7 Blatt

- Location

-

Berlinische Galerie

- Inventory number

-

BG-HHC H 2296/79

- Other number(s)

-

BG-HHE I 7.7

- Material/Technique

-

Papier, handgeschrieben

- Acknowledgment

-

Erworben aus Mitteln des Senators für Kulturelle Angelegenheiten, Berlin

- Subject (what)

-

Manuskript

Abschrift

Nachlass-Hannah-Höch

- Last update

-

26.09.2024, 12:30 PM CEST

Data provider

Berlinische Galerie - Museum für Moderne Kunst. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Manuskripte; Manuskript

Associated

Time of origin

- 1915

![Gutachten von David Baumgardt, Universität Berlin : [Abschrift]](/assets/placeholder/searchResultMediaNoDigitisedMedia.png)