Zeichnung

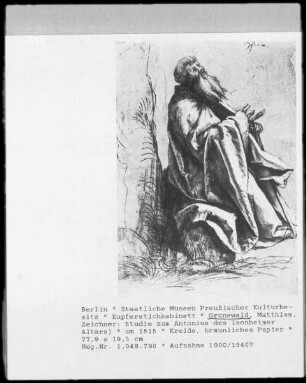

Studie zum Antonius der Eremitendisputation im Isenheimer Altar

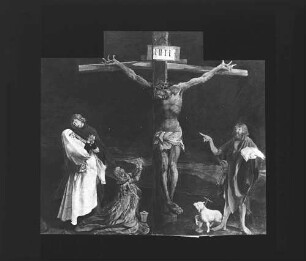

Die Studie zum sitzenden hl. Antonius der Isenheimer Eremitendisputation auf der anderen Seite des Blattes ist eine besonders subtil modellierte Figuren- und Gewandzeichnung Matthias Grünewalds. Auf den ursprünglich querformatigen Bogen gezeichnet, saß die Berliner Studie am linken Blattrand. Hier schließt die Komposition mit einem massigen Baumstamm seitlich ab. Rechts neben diesem Baum sitzt der in leichter Hinwendung zum Betrachter gegebene Eremit auf einem Felsblock. Struppige Grashalme, Wurzelwerk sowie ein tiefer Schatten füllen dazwischenliegende Flächen. Hinter Antonius, nur knapp über Kopfhöhe des Heiligen, schließen locker hingeworfene Umrißformen die Komposition ab. Sie könnten eine weit zurückliegende Gebirgskulisse ebenso wie Sträucher im Mittelgrund andeuten. Diese Linien lassen erkennen, daß die Studie noch mit einem deutlich tieferliegenden Horizont und damit auch mit einer flacheren Tiefenerstreckung rechnete, als sie schlußendlich im Isenheimer Altar ausgeführt wurde. Die Heiligendarstellung fußt auf dem Bericht der Legenda aurea: »Und als die Zeit kam, daß sie essen sollten, kam ein Rabe und brachte ihnen ein zwiefältig Brot. Und da Sanct Antonius sich darob verwunderte, sprach Sanct Paul, daß ihm von Gott alle Tage die Hälfte des Brots würde gesandt, aber um des Gastes willen sei ihm die Speise heute gedoppelt«.4 In Gegensatz zur späteren Ausführung auf der Isenheimer Eremitentafel (Abb. 16) akzentuiert Grünewald in der Figurenstudie noch das Erstaunen des Heiligen über die wundersame Speisung. In diesem Entwurfsstadium konzentriert er sich ganz auf die gerade entworfene Figur, nicht auf den Erzählzusammenhang der Episode. Gebannt schaut der langbärtige Eremit mit bauschig gelocktem Haupthaar schräg in die Höhe. Überrascht erhebt er die rechte Hand mit gezierter Fingerstellung. Von einer Schließe über der Brust gehalten, spannt sich der Mantel beinahe glatt über die massige rechte Schulter. Andere Partien legen sich hingegen in subtil differenzierte Faltenbäusche, etwa die schwer herabfallende Stoffbahn direkt unter der Schließe oder die am angehobenen Arm heruntergerutschten Partien über dem rechten Unterarm. Kleine Zugmulden auf den Faltenkörpern und lebhafte Saumdellen strukturieren die Stoffpartien weiter. Modelliert wurde dies alles in einer schlichten, aber sehr differenzierten Kohlezeichnung, die in Partien flächig mit dem Finger oder mit einem Wischer vertrieben wurde. In einem weiteren – auf der Dresdner Zeichnung (Nr. 13 recto) unterbliebenen – Arbeitsschritt versah Grünewald diese Kohlezeichnung durch pastos aufgetragenes Deckweiß mit Spitzlichtern. Teilweise milderte er diese dann wiederum grau ab und paßte sie dadurch ihrer Umgebung an. Die aufwendige Modellierung von Gewand und Mantel blieb bei allen Weiterentwicklungen der Figur erstaunlich verbindlich. Sie lag ganz offensichtlich selbst dem Schichtenaufbau der gemalten Tafel zugrunde, da sich das Faltenrelief des ausgeführten Gemäldes noch eng an der Zeichnung orientiert. Zwar werden im Gemälde Gewand und Mantel farblich stärker voneinander geschieden. Dabei blieben aber die Vorgaben der Studie vor allem für die Belichtung und für die Oberflächendifferenzierung der schweren Stoffmassen vorbildlich. Vom Endzustand her betrachtet, spricht vor allem die Einbindung des Heiligen in den Landschaftsraum für eine frühe Entstehung der Berliner Studie, in der die Gesamtanlage der Tafel noch nicht wirklich feststand. Umso erstaunlicher bleibt die Motivtreue, die Grünewald seiner hier angelegten Figurenstudie bis zur Umsetzung auf die Isenheimer Bildtafel entgegenbringt. Text: Michael Roth: Matthias Grünewald. Die Zeichnungen. Im Auftrag des Deutschen Vereins für Kunstwissenschaft herausgegeben von Rüdiger Becksmann. Berlin 2008, S.44. Kat. 12 (mit weiterer Literatur)

- Location

-

Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin

- Inventory number

-

KdZ 17659

- Measurements

-

Höhe x Breite: 28,9 x 20,3 cm

- Material/Technique

-

Kohle, partiell flächig gewischt, fixiert und weiß gehöht

- Related object and literature

- Classification

-

Zeichenkunst

- Rights

-

Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

- Last update

-

07.04.2025, 7:53 AM CEST

Data provider

Kupferstichkabinett. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Zeichnung

Associated

Time of origin

- 1512 - 1516