Akten

22002 Fakultät für Physik (Bestand)

Inhalt: Hinweise auf wesentliche Inhalte sind der Klassifikation zu entnehmen.

Entstehungsgeschichte: Die Fakultät für Physik wurde im Jahr 1969 gegründet. Zuvor war die Physik an der Technischen Hochschule bzw. der Universität Karlsruhe (TH) (so ab 1967) während der Bestandslaufzeit folgendermaßen eingeordnet:

1937-1940: Fakultät für Allgemeine Wissenschaften

1941-1945: Fakultät für Naturwissenschaften und Ergänzungsfächer (1. Abteilung für Mathematik und Physik, 2. Abteilung für Chemie, 3. Abteilung für nichtnaturwissenschaftliche Ergänzungsfächer)

1946-1948: Fakultät für Natur- und Geisteswissenschaften (1. Abteilung für Mathematik und Naturwissenschaften, 2. Abteilung für Geisteswissenschaften)

1948-1966: Fakultät für Natur- und Geisteswissenschaften (1. Abteilung für Mathematik und Physik, 2. Abteilung für Chemie, 3. Abteilung für Geisteswissenschaften)

1966-1969: Fakultät für Naturwissenschaften I (Mathematik und Physik)

Institutionsgeschichte im provisorischen Findbuch von Klaus-Peter Hoepke (1997):

"Die 1825 errichtete Polytechnische Schule zu Karlsruhe zählte das Fach Physik seit Anbeginn zu ihren Lehrgebieten. Der erste Physiklehrer war Gustav Friedrich Wucherer, zuvor Ordinarius der Physik an der Universität Freiburg i.Br., dann Direktor des berühmten Karlsruher Physicalischen Cabinets, zugleich Physiklehrer am hiesigen Lyceum und endlich Initiator und Gründungsdirektor des Polytechnikums.

Wucherers Unterricht ließ sehr zu wünschen übrig. Auch sein Nachfolger, der 1834 mit großen Erwartungen berufene Ludwig August Seeber, enttäuschte arg. Erst dessen Nachfolger, der Mannheimer Gymnasialprofessor Wilhelm Eisenlohr (1840-1865), erwies sich als eine gute Wahl. Pädagogisch und fachlich in experimenteller wie in theoretischer Hinsicht stellte er - trotz dürftiger finanzieller Verhältnisse - den Unterricht auf eine solide Basis und richtete ein Physikalisches Institut ein

Eisenlohr eröffnet die Reihe von namhaften Physikern, die die Anstalt zunächst aber auch bald wieder verließen: So Gustav Wiedemann (1865-1870), Leonhard Sohncke (1871-1882), Ferdinand Braun (1883-1884) und Heinrich Hertz (1885-1888). Erst Otto Lehmann (1888-1919) versah wieder ein "langes" Ordinariat. Alle Genannten warteten über kurz oder lang mit bedeutenden Leistungen auf

Das Fach war zunächst in der Ingenieurschule angesiedelt. Aufgrund der Strukturreform von 1888 bildete es gemeinsam mit den mathematischen und den naturwissenschaftlichen Lehrstühlen (außer den chemischen) die "Abteilung für Mathematik und Naturwissenschaften". Bei der Neugliederung der Hochschule im Jahre 1895 vereinte man die drei Physikprofessuren mit denen für Elektrotechnik zur "Abteilung für Elektrotechnik". Der Schritt war plausibel, hatte die Karlsruher Physik doch durch Braun einen kräftigen elektrotechnischen Akzent

Zugleich drückt sich in dieser Kombination aber auch die verhältnismäßig untergeordnete Rolle aus, die die Physik mindestens bis zur Jahrhundertwende spielte. Allemal gilt das für die Theoretische Physik, für die die Technischen Hochschulen nur begrenzte Verwendung zu haben meinten. An der TH Karlsruhe sollte eigentlich August Schleiermacher das Fach vertreten; tatsächlich aber widmete er sich vorzugsweise der Theoretischen Elektrotechnik

Trotz wachsenden Unbehagens wurde das Thema offenbar bis zur Emeritierung des verdienstvollen Schleiermacher im Jahre 1927 vertagt. Jetzt allerdings konnte die Abteilung für Elektrotechnik auf einen theoretischen Lehrstuhl nicht verzichten; andererseits fehlten dem Land die Mittel, um ein als dringlich anerkanntes Ordinariat für Theoretische Physik zu bewilligen. Erst 1931, dank der Überlassung eines Heidelberger Lehrstuhls und der Berufung Walter Weizels, wurde das Fach endlich installiert. Zwischendurch, im SS 1927 und im WS 1927/28, übernahm Peter Paul Ewald von der TH Stuttgart zögernd einen Lehrauftrag für ein 2-stündiges theoretisch-physikalisches Kolleg

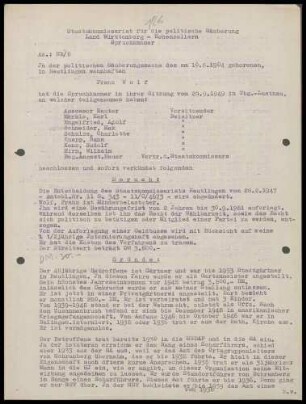

1933 entging die Karlsruher Physik im Zuge der politischen "Säuberungen" knapp einem Kahlschlag. Sowohl Weizel als auch dem Lehmann-Nachfolger, dem Experimentalphysiker Wolfgang Gaede, drohte die Entlassung. Sie traf indes "nur" einen der beiden, und zwar wider Erwarten Gaede. Nunmehr gelangte die Experimentalphysik in die Hände des nostrifizierten Privatdozenten Alfons Bühl. Nachdem Weizel 1936 einen Bonner Ruf angenommen hatte, erhielt Bühl - ein Vertreter der ominösen "deutschen Physik" - das nur noch auf "Physik" lautende Ordinariat. Dennoch wollte man die dem amtlichen Zeitgeist verdächtige Theoretische Physik nicht gänzlich aufgeben. Mit einigen Mühen gelang es, ein entsprechendes nichtbeamtetes Extraordinariat zu erwirken, auf das 1937 der Ramsauer-Schüler Franz Wolf berufen wurde.

Der starke Rückgang der Studentenfrequenz führte 1934 zu einer gewissen Straffung der Hochschulstruktur. So teilte man die Abteilung für Elektrotechnik auf: Ihr elektrotechnischer Bereich wurde mit der Abteilung für Maschinenbau vereint, den physikalischen Bereich brachte man in der "Allgemeinen Abteilung" unter, die die mathematischen, die naturwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Lehrstühle umfaßte - einschließlich des wirtschaftswissenschaftlichen, aber ausschließlich der chemischen. 1937 erhält sie die Bezeichnung "Fakultät für Allgemeine Wissenschaften".

Als ihr 1942 [!] die seit 1905 selbständige Chemie zugeschlagen wurde, firmierte sie als "Fakultät für Naturwissenschaften und Ergänzungsfächer". Die Physik blieb darin unverändert mit der Mathematik in einer eigenen Abteilung vereint. Die 1946 erfolgte Herauslösung der Chemie blieb Episode. Statt dessen kam es 1947 zu einer erneuten Fächer-"Verdichtung" durch die Schaffung der "Fakultät für Natur- und Geisteswissenschaften"; in ihr bildeten die insgesamt 12 mathematischen, mechanischen, chemischen und physikalischen Lehrstühle - neben der geisteswissenschaftlichen Abteilung - die "Abteilung für Mathematik und Naturwissenschaften". Bei der Neugliederung der Fakultät im Jahre 1948 wurden Mathematik und Physik erneut zu einer der drei Abteilungen zusammengelegt. Diese Kombination blieb im Kern bestehen, als man die "Mammut"-Fakultät im Dezember 1965 in drei Fakultäten aufteilte: Die Physik bildete nunmehr zusammen mit der Mathematik, der Mechanik und der Meteorologie die "Fakultät für Naturwissenschaften I".

Die Karlsruher Physik war aufgrund von Kriegszerstörungen und der Entlassung Bühls wie Wolfs zunächst stark angeschlagen. Wolf durfte Ende November 1946 seinen Dienst wieder aufnehmen, und 1950 konnte die Theoretische Physik wieder zu einem Ordinariat aufgewertet werden, das Wolf bis 1966 versah. - Für kurze Zeit und mit einigen Unterbrechungen hatte den vakanten Lehrstuhl für Physik der Experimentalphysiker Egon Hiedemann (1946-1948) inne. Im Grunde kam der Aufbau der Experimentalphysik erst mit seinen Nachfolgern Christian Gerthsen (1948-1956) und Werner Buckel (1960-1985) in Gang.

Wiederaufbau und Ausbau der Hochschule ließen die Fakultäten, der die Physiklehrstühle jeweils angehörten, unförmig werden. Im Aufwind einer zunehmend interessierten Öffentlichkeit vermochte sich die Physik erfreulich breit zu entfalten: Zu den zwei vorhandenen Lehrstühlen kamen nacheinander Lehrstühle für:

Angewandte Physik (Fritz Stöckmann, besetzt 1959)

Experimentelle Kernphysik (Herwig Schopper, besetzt 1960)

Theoretische Kernphysik (Gerhard Höhler, besetzt 1960)

Mathematische Physik (Gottfried Falk, besetzt 1960)

Struktur der Materie (Walter Kofink, besetzt 1961)

Meteorologie (Max Diem, besetzt 1962)

Darüber hinaus erhielt der experimentelle Bereich eine Anzahl von Parallel-Lehrstühlen, und zwar:

(Experimental-) Physik II (Heinz Gerhard Kahle, besetzt 1963)

Angewandte Physik II (Wolfgang Ruppel, besetzt 1965)

Experimentelle Kernphysik II (Anselm Citron, besetzt 1965)

Experimentelle Kernphysik III (Arnold Schoch, besetzt 1965)

Entsprechend ihres nahen Fachverwandtschaftsgrades bildeten die mathematischen und physikalischen Institute bei der Fakultätsteilung von 1966 die neue Fakultät für "Naturwissenschaften I". Mehrere Zweitmitgliedschaften erhielten die sachlich gebotenen Verbindungen zur neuen "Fakultät für Naturwissenschaften II" (Chemie sowie Bio- und Geo-Wissenschaften).

Als die beiden naturwissenschaftlichen Fakultäten 1969/70 in je zwei eigenständige Fakultäten geteilt wurden, optierte der Lehrstuhl für Kristallographie für die nunmehrige Fakultät für Physik.

Seit Dezember 1969 also bildete die Physik eine eigene Fakultät, und der Aufbau war im wesentlichen abgeschlossen. In den folgenden Jahren kam es noch zu einigen Umwidmungen von Lehrstühlen bezw. Instituten der Fakultät. Der Lehrstuhl bezw. das Institut für Mathematische Physik bestand bis 1977 und wurde 1977 zum Institut für Kondensierte Materie umgewidmet. Mit dem langjährigen Inhaber des mathematisch-physikalischen Lehrstuhls, Gottfried Falk, wurde 1975 wiederum das Institut für Didaktik der Physik errichtet. Es bestand bis 1991, als der Lehrstuhl für das Institut für Theoretische Festkörperphysik freigemacht wurde. Im Zusammenhang mit der Errichtung des physik-didaktischen Instituts bzw. mit Walter Kofinks Emeritierung im Jahre 1975 erlosch faktisch das von ihm geleitete Institut für Struktur der Materie. Das Institut für Theoretische Kernphysik erhielt 1991 die Bezeichnung Institut für Theoretische Teilchenphysik.

[handschriftliche Ergänzung:]

Im SS 1953 wurde im Physikalischen Institut (Prof. Gerthsen) das Laboratorium für Elektronen-Mikroskopie eingerichtet; Leiter = Dr. Walter Müller, anschließend Dr. Ludwig Albert. Das Laboratorium wurde im SS 1959 aus dem Physikalischen Institut herausgenommen und bildete innerhalb der Fakultät für Physik eine selbständge Einheit. 1970 (?) wurde es in den Rang einer Zentralen Universitätseinrichtung erhoben."

Das Amt des Dekans versahen während der Bestandslaufzeit:

1937-1944 Alfons Bühl

1944 Hermann Ulich

1944-1945 Wolfgang Haack

1946 Theodor Pöschl

1946-1947 Egon Hiedemann

1947-1948 Paul Günther

1948-1949 Rudolf Criegee

1950-1951 Rudolf Scholder

1951-1952 Karl Strubecker

1952-1953 Friedrich August Henglein

1953-1954 Christian Gerthsen

1954-1955 Ernst Terres

1955-1956 Eberhard Mettler

1956-1957 Kurt Bodendorf

1957-1958 Hans Wittich

1958-1959 Helmut Pichler

1959-1960 Johannes Weissinger

1960-1961 Gerhard Krüger

1961-1962 Rudolf Criegee

1962-1963 Karl Strubecker

1963-1964 Heinrich Franck

1964-1965 Fritz Stöckmann

1965-1966 Hans Blohm

1966-1967 Heinz Kunle

1967-1968 Heinz Gerhard Kahle

1968-1969 Stephan Müller

1969-1970 Heinz Gerhard Kahle

1970 Fritz Stöckmann

1970-1972 Werner Heinz

1972-1974 Wolfgang Ruppel

1974-1976 Werner Buckel

1976-1979 Anselm Citron

1979-1980 Gottfried Falk

1980-1982 Wolfgang Stößel

1982-1984 Hans Wondratschek

1984-1986 Gerhard Höhler

1986-1987 Friedhold Baumann

1988-1990 Franz Fiedler

1990-1992 Helmut Appel

Die Leitung der Fakultätsabteilung für Physik versahen während der Bestandslaufzeit:

1941-1943 Alfons Bühl

1943-1944 Gerhard Haenzel

1944-1945 Wolfgang Haack

1948-1949 Karl Klotter

1949-1953 Karl Strubecker

1953-1955 Christian Gerthsen

1955-1957 Eberhard Mettler

1957-1959 Hans Wittich

1959-1961 Johannes Weissinger

1961-1963 Karl Strubecker

1963-1965 Fritz Stöckmann

1966 Heinz Kunle

Klassifikationsübersicht: 1. Organisation

1.0 Allgemeines

1.1 Struktur der Fakultät

1.2 Einzelne Einrichtungen

1.3 Wahlen

2. Allgemeines Schriftgut

2.1 Protokolle und Beratungsunterlagen

2.2 Korrespondenzserien und sonstiges Schriftgut

3. Personal

3.0 Allgemeines

3.1 Berufungen

3.2 Promotionen

3.3 Habilitationen

3.4 Ehrungen

3.5 Gastdozenten und Lehraufträge

3.6 Assistenten und Hilfskräfte

3.7 Mittelbau

3.8 Sonstige Angelegenheiten einzelner Personen

4. Lehre und Studium

4.0 Allgemeines

4.1 Ausbildung in den Schulen

4.2 Rechtliche Grundlagen des Studiums

4.3 Studiengänge

4.4 Lehrplan und Lehrveranstaltungen

4.5 Prüfungen

4.6 Weiterbildung

5. Forschung

5.0 Allgemeines

5.1 Einzelne Forschungsgebiete

6. Veranstaltungen

6.1 Kolloquien und Tagungen

6.2 Ausstellungen

8. Fakultätentag und Fachbereichekonferenz

- Bestandssignatur

-

22002

- Umfang

-

2,8 m

- Kontext

-

KIT-Archiv (Archivtektonik) >> 2 Karlsruher Institut für Technologie und Vorläufer >> 22 Fakultäten

- Verwandte Bestände und Literatur

-

Verweis auf ähnliches Material: KIT-Archiv:

10001 Technische Hochschule Karlsruhe

21001 Hochschulverwaltung

22003 Fakultät für Chemie

22004 Fakultät für Bio- und Geowissenschaften

23004 Institut für Rechtswissenschaft

27003 Nachlass Franz Wolf

27004 Nachlass Hans Wondratschek

27059 Nachlass Otto und Karl Otto Lehmann

27061 Nachlass Wolfgang Ruppel

27104 Sammlung Heinrich Hertz

Literatur: Klotter, Karl und Strubecker, Karl: Die Abteilung für Mathematik und Physik, ehemals Sektion für Mathematik, früher Sektion für Mathematik und Naturwissenschaften und ihre Lehrstühle in den Jahren 1900 bis 1950, in: Die Technische Hochschule Fridericiana Karlsruhe. Festschrift zur 125-Jahrfeier, hg. unter dem Rektorat v. Ernst Terres, 1950, S. 117-120.

- Indexbegriff Person

-

Wolf, Franz

Finkelnburg, Wolfgang

Volkmann, Harald

Bühl, Alfons

Diem, Max

Collatz, Lothar

Fritz, Bernhard

Haack, Wolfgang

Haenzel, Gerhard

Herrmann, Karl

Lehmann, Karl Otto

Merkel, Heinrich

Peppler, Albert

Quade, Wilhelm

Reutter, Fritz

Roßbach, Heinrich

Sauer, Robert

Schlötzer, Adolf

Sonntag, Rudolf

Volkmann, Harald

Richter, Achim

Schmatz, Werner

Flügge, Werner

Nicolai, Hermann

Laukien, Günther

Becker, Erwin Willy

Beckurts, Karl-Heinz

Bier, Konrad

Helmut Friedburg, Günther, Wilhelm

Henn, Rudolf

Lenk, Hans

Moser, Simon

Pilkuhn, Hartmut

Plötze, Ernst

Thüring, Bruno

Brüche, Ernst

Schoffa, Georg

- Bestandslaufzeit

-

1940-1990

- Weitere Objektseiten

- Provenienz

-

Fakultät für Physik an der Universität Karlsruhe (TH)

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Zugangsbeschränkungen

-

Benutzungbeschränkungen: Die Benutzung ist teilweise durch Schutzfristen für Sachakten und personenbezogene Unterlagen eingeschränkt.

- Letzte Aktualisierung

-

06.03.2025, 18:21 MEZ

Datenpartner

Karlsruher Institut für Technologie, KIT-Archiv. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Akten

Entstanden

- 1940-1990