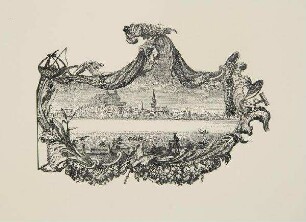

Grafik

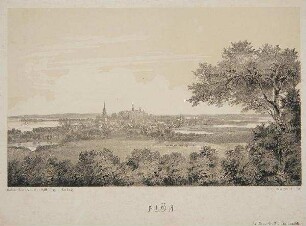

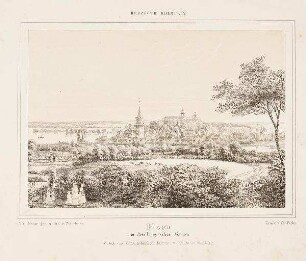

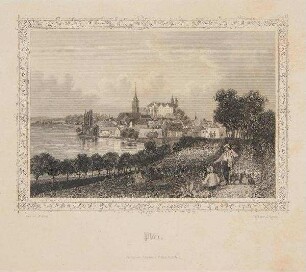

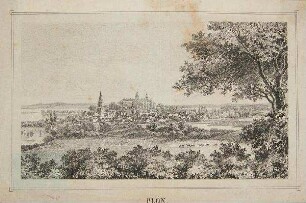

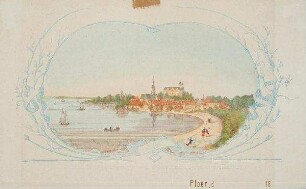

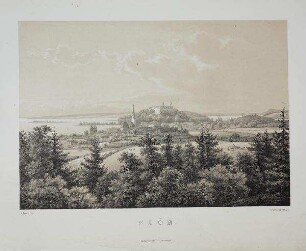

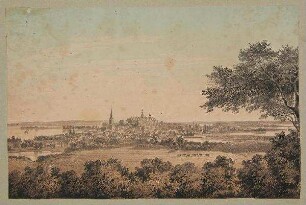

Plön - Ansicht

weitere Objektbezeichnung: Briefkopf

Im 8. Jhd. errichteten die Slawen auf einer Insel im Plöner See eine umfangreiche Befestigungsanlage. Der slawische Fürstensitz wurde 1139 zerstört und durch Adolf II. von Schauenburg 1159 wieder aufgebaut. Bereits 1173 wurde auf dem Bischofsberg, dem heutigen Schlossbergvon Adolf II. eine Burg errichtet und die Regentschaft nach hier verlegt. Im Schutz der Burg entwickelte sich eine Marktsiedlung, die 1236 das Lübsche Stadtrecht erhielt. Infolge reger Bautätigkeiten der Herzöge von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Plön erhielt die Stadt, die von 1561-1761herzogliche Residenz war, ihr bis heute erhalten gebliebenes Aussehen. Die mittelalterliche Burg wurde 1632 abgebrochen und an ihrer Stelle das heutige Plöner Schloss errichtet. Unter Herzog Friedrich Carl wurde das Schlossareal um einen barocken Lustgarten und mehrere barocke Gebäude erweitert. Die Stadt hatte zu dieser Zeit etwa 1000 Einwohner und besaß zwei durch Tore gesicherte Zugänge. Nach Erlöschen des Plöner Herzoghauses 1761 fiel das Herzogtum bis 1864 an die dänische Krone. Auch wenn Plön während der Dänenzeit zeitweilig als Sommerresidenz diente, so blieb es dennoch ein verschlafenes Provinzstädtchen mit rd. 2000 Einwohnern. Mitte des 19. Jhd. benutzte der dänische Kronprinz einige Jahre das Schloss als Sommerfrische, das seit dieser Zeit weiß mit grauem Dach erscheint. 1867 wurde Plön Kreisstadt, im Schloss 1868 die königlich-preußische Kadettenanstalt eingerichtet und von 1896-1910 das ehemalige herzogliche Gartenschlösschen zur Prinzenschule. Seit 1891 ist Plön auch Forschungsstandort zunächst für Süßwqasserforschung, später für Limnologie und Evolutionsbiologie. Nach dem 1. Weltkrieg war im Schloss ein Internat untergebracht, das nach der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 zu einer Nationalpolitischen Erziehungsanstalt wurde. Heute ist Plön eine moderne Kreisstadt. Ihre Infrastruktur wird durch Behörden, Gewerbebetriebe und vor allem durch den Tourismus geprägt. Sehenswert ist die Altstadt mit der Nikolaikirche und das Schloss, in dem seit 2002 die Fielmann-Akademie untergebracht ist. (26 Plön)

- Standort

-

Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek - Landesgeschichtliche Sammlung

- Inventarnummer

-

Ploen 26

- Weitere Nummer(n)

-

G 1345 (alte Inventarnummer)

- Material/Technik

-

Papier; Lithographie (koloriert)

- Inschrift/Beschriftung

-

Signatur: betitelt Wo: u. M. Was: PLÖN.

- Verwandtes Objekt und Literatur

-

Dokumentiert in: Ortsansichten u.Stadtpläne der Herzogtümer Schleswig, Holstein u. Lauenburg. (Studien zur schleswig-holsteinischen Kunstgeschichte Bd. 7 und 8, Bd. 1 und 2). (Seite: Bd.1, S.250, Nr.37)

- Klassifikation

-

Zeichnung/Grafik (Sachgruppe)

Einblattdrucke (Sachgruppe)

- Bezug (was)

-

Ikonographie: hist. Ort, Stadt, Dorf

Ikonographie: See

Ikonographie: Burg, Schloss

Ikonographie: Hügellandschaft

- Bezug (wo)

-

Plön

- Geliefert über

- Rechteinformation

-

Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek - Landesgeschichtliche Sammlung

- Letzte Aktualisierung

-

29.04.2025, 11:17 MESZ

Datenpartner

Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek - Landesgeschichtliche Sammlung. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Grafik