Bestand

A Rep. 040-06-01 Gutsverwaltung Berlin-Dahlem (Bestand)

Vorwort: A Rep. 040-06-01 Gutsverwaltung Dahlem

1. Behördengeschichte

Das Dorf Dahlem entstand Anfang des 13. Jahrhunderts etwa zwischen 1200 und 1220 „aus wilder Wurzel“, also ohne slawische Vorbesiedlung. Allerdings sind offenbar Slawen aus kleinen benachbarten Siedlungen, die aufgegeben wurden, in das neu gegründete Dorf als Kossäten umgesiedelt worden. Die erste Dorfkirche aus Stein entstand vermutlich um 1300.

Die erste urkundliche Erwähnung Dahlems stammt aus dem Jahr 1375 (Dalm). Im Schossregister, einem Steuerverzeichnis der damaligen Zeit, findet sich bereits 1450 eine Erwähnung des Ritterhofes des Otto von Milow. Nach dem Tod des letzten Milow ging das Dorf Dahlem und der Ritterhof an die Brüder Heinrich und Peter von Spiel, die schon 1480 über 20 der 52 Hufen Dahlems verfügten. Ein Wohnhof der von Spiel wird schon 1518 erwähnt. Das repräsentative Gutshaus wurde 1560 von den Spiels erbaut und ist heute das älteste Profangebäude von Berlin. 1655 wurde das wüst liegende Dahlem und das Rittergut an Georg Adam von Pfuel verkauft, der es sechs Jahre später an seinen Neffen Cuno Hans von Wilmerstorff veräußerte. Letzterer begann intensive Baumaßnahmen in dem vom Dreißigjährigen Krieg schwer in Mitleidenschaft gezogenen Dorf. 1799 verkaufte der letzte Wilmerstorff Dahlem und Schmargendorf an den Grafen Friedrich Heinrich von Podewils, der aber bereits 1804 starb. In seiner Zeit als Gutsherr wurden die letzten Bauern umgesiedelt und durch Landarbeiter ersetzt. Für 80.000 Taler erwarb Carl Friedrich von Beyme das Gut.

Nach dem Tod Beymes im Jahr 1838 verkaufte seine Tochter Charlotte Gerlach 1841 das Dorf an den preußischen Domänenfiskus. Ab 1901 erfolgt die Aufteilung der Königlichen Domäne Dahlem mit dem Ziel, dort einen vornehmen Villenort mit angegliederten wissenschaftlichen Einrichtungen („Deutsches Oxford“) zu bauen. Die angrenzenden Gründerzeit-Villenkolonien Lichterfelde-West und Grunewald waren bereits eine begehrte und teure Wohnlage.

Entwicklung ab 1901

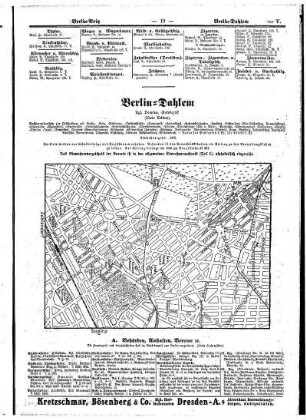

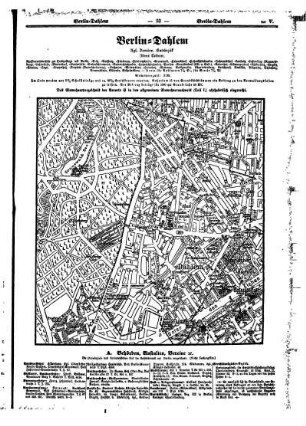

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Dahlem lediglich die traditionelle Verbindung zwischen Steglitz und dem Jagdschloss Grunewald, aus der die heutige Königin-Luise-Straße hervorging und den Dahlemer Weg, die Verbindung nach Schmargendorf und Zehlendorf. Die Pläne des preußischen Kulturpolitikers Friedrich Althoff zur Verlegung des Botanischen Gartens von Schöneberg nach Dahlem und für einen Wissenschaftsstandort („Deutsches Oxford“) führten ab 1897 zu ersten Veränderungen. Mit dem Ende des letzten Pachtvertrages der Domäne Dahlem, 1901, begann die Entwicklung zur heutigen Form. Am 25. März 1901 trat das Gesetz zur Aufteilung des Domänengeländes in Kraft, für dessen Umsetzung die Königliche Kommission zur Aufteilung der Domäne Dahlem zuständig war. Die ersten Mitglieder der Kommission waren Hugo Thiel, Ministerialdirektor im preußischen Landwirtschaftsministerium, Eberhard Ramm, Oberregierungsrat im preußischen Landwirtschaftsministerium und bis 1920 Amtsvorsteher der Domäne Dahlem, Rudolf Zarnack, Gutsverwalter, Nathan Dorn, für den Verkauf der Grundstücke zuständig, drei Beamte der beteiligten Ministerien sowie der Architekt Walter Kyllmann. Ab 1910 gehörten auch der erste Direktor der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft Adolf von Harnack und Hofbaumeister Ernst von Ihne der Kommission an. 1919 wurde sie in Staatliche Kommission zur Aufteilung der Domäne Dahlem umbenannt. Sie wurde erst 1933 im Rahmen von Verwaltungsreformen aufgelöst. Die Kommission war dem preußischen Finanz- und Landwirtschaftsministerium direkt unterstellt.

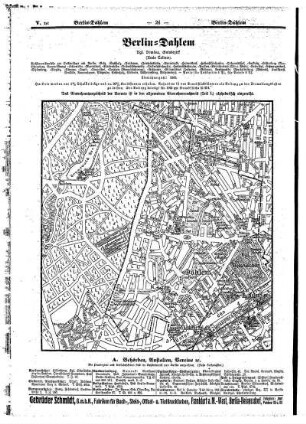

Die Kommission entschied sich das Gelände für die Villenkolonie selber zu vermarkten um einen höheren Gewinn für den Staat zu erzielen und gleichzeitig die Bodenspekulation einzudämmen. Sie traf sich viele Jahre im Alten Krug in der Königin-Luise-Straße. Bereits 1898 gab es einen Plan von Walter Kyllmann zur Entwicklung der Villenkolonie, der einen Verbund mit den bereits bestehenden Villenkolonien in Grunewald, Steglitz und Lichterfelde in gleichförmiger Parzellierung vorsah. Aufgrund dieses Planes entstanden bis 1907 die Rheinbaben- und Podbielskiallee mitsamt den Nebenstraßen und die Altensteinallee, ab 1902 die Habelschwerdter Allee, Goßlerstraße, Rudeloffweg, Von-Laue- und Bötticherstraße. Die Habelschwerdter Allee, Schorlemer-, Lentze-, Engler- Thiel- und Pacelliallee wurden auf Wunsch Wilhelm II. mit breitem Mittelstreifen für Reitwege 1904 angelegt. Die als Anmarschweg des Garde-Schützen-Bataillon zu den Schießplätzen im Grunewald dienende Fabeckstraße wurde auf einer Hälfte gepflastert und auf der anderen Hälfte mit einem Marsch- und Reitweg versehen. 1908 erhielt auch der westliche Teil der Königin-Luise-Straße, der zu den Schießständen führte, eine Pflasterung. Bereits 1905 verkehrte hier die Straßenbahn der Gemeinde Steglitz.

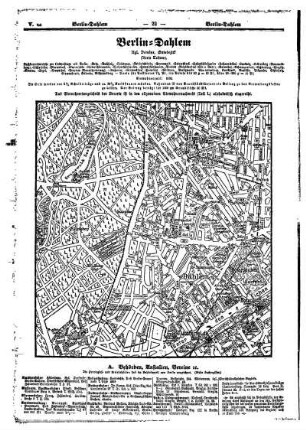

Kyllmans Plan, der im Laufe der Zeit viele Veränderungen erfuhr, rief viel Kritik hervor, weil er wenig Rücksicht auf die landschaftlichen Gegebenheiten Dahlems nahm. Hugo Thiel zog deshalb 1907 für die weitere Planung, die unter anderem wegen der geplanten Einschnittbahn notwendig geworden war, den jungen Architekten Heinrich Schweitzer hinzu, der gemeinsam mit dem Stadtplaner Hermann Jansen einen neuen Bebauungsplan nach den Gesichtspunkten eines landschaftsbezogenen Städtebaus entwickelte. Die neu entstandene Einschnittbahn führte deshalb in einem weiten Bogen mit begrünten Böschungen bis zur damaligen Endhaltestelle U-Bahnhof Thielplatz. Die neu geplanten Straßen entstanden in einem geschwungenen, den natürlichen Höhenlinien folgenden Netz, das für eine optimale Besonnung der Grundstücke sorgen sollte. Die langen Grünzüge Messel- und Finkenpark sowie Thielpark und Schwarzer Grund bieten vielen Grundstücken eine Parklage.

Zwischen 1901 und 1915 entstanden so 539 Grundstücke für 27 Millionen Mark (inflationsbereinigt in heutiger Währung: rund 102.200.000 Euro) mit 384 privaten Neubauten. Die Anzahl der Bewohner wuchs von 194 auf 5.500. Der Käufer war verpflichtet innerhalb von zwei Jahren ein villenartiges Haus zu errichten und musste bei Überschreitung des Termins eine Vertragsstrafe von 1000 Mark pro Jahr zahlen. Die Besiedlung Dahlems blieb aufgrund der hohen Grundstückspreise nur wohlhabenderen Schichten vorbehalten, hierfür sorgte nicht zuletzt die Aufteilungskommission mit ihrem Verkaufsleiter Nathan Dorn. Trotzdem entstanden in Dahlem im Zuge der Ansiedlung von Behörden und Forschungsinstituten Mietwohnungen für mittlere Beamte und Wissenschaftler, wie in der Ladenbergstraße, in der Umgebung der Habelschwerdter Allee und am Corrensplatz.

Bei der Umsetzung der Pläne für eine Villenkolonie kam es zu Interessenkollisionen mit dem von Friedrich Althoff entwickelten Konzept für ein „Deutsches Oxford“. Die beiden Bebauungspläne von Kyllmann (1899) und Schweitzer/Jansen (1911) versuchten die unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen. Auf persönliche Intervention Kaiser Wilhelm II. wurden deshalb große Flächen für Staatsbauten reserviert.

Eingemeindung nach Berlin

Am 01. Oktober 1920 wurde der Gutsbezirk Berlin-Dahlem mit 6.244 Einwohnern zusammen mit den Landgemeinden Zehlendorf, Wannsee und Nikolassee sowie den Gutsbezirken Kleinglienicke, Pfaueninsel und dem nördlichen Teil von Potsdam (Forst) im Bezirk Zehlendorf nach Groß-Berlin eingemeindet. Dies geschah trotz heftiger Proteste der Anwohner, die den Ort als „Domäne und Villenort Dahlem“ selbstständig belassen wollten. Die Aufteilungskommission bleib zwar erhalten, benötigte aber nun die Zustimmung des Magistrats von Berlin. Bei der Eingemeindung erhielt Dahlem die Gebiete bis zum heutigen Waldfriedhof sowie bis zum heutigen Goldfinkweg westlich der heutigen Clayallee. In die Jahre der Weimarer Republik fällt die Errichtung zahlreicher neuer Wohnbauten, die Fertigstellung des Geheimen Staatsarchivs, der Bau der St. Bernhard und der Jesus-Christus-Kirche, die Anlage des Waldfriedhofs und die Verlängerung der U-Bahnlinie. Ebenfalls wurden die Wissenschaftsbauten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft erweitert und der Umzug der Landwirtschaftlichen Hochschule realisiert. In dieser Zeit entstanden in Dahlem eine Reihe von Bauten der Moderne, für die die Bauten von Hans und Wassili Luckhardt in der Schorlemerallee beispielhaft sind.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin-Dahlem (Stand 07.05.2015)

2. Bestandsgeschichte

Im Jahr 1985 wurde der Bestand Zehlendorf durch Herrn Dr. Dettmer verzeichnet. Die tektonische Gliederung des Bestandes beschränkte sich auf eine Trennung des Bestandes auf die Zeit vor 1920 und 1920 bis 1945 (1). Die innere Gliederung des Bestandes erfolgte dann nach sachthematischen Bezügen. Dabei unberücksichtigt gelassen wurde, dass vor der Bildung von Groß-Berlin, im Jahr 1920, der Bezirk Zehlendorf aus verschiedenen Gemeinde-, Amts- und Gutsbezirken bestand. Mit der Zusammenlegung der beiden Archive der Stadt Berlin im Jahre 1990 wurde eine Neustrukturierung des Gesamtbestandes des Landesarchivs Berlin vorgenommen, unter Anlehnung an der erarbeiteten Vorkriegsstruktur des Stadtarchivs Berlin.

Das hatte zur Folge, dass der zusammengefasste Bestand "Zehlendorf vor 1920" auf einzelne Bestände der Gemeinde-, Amts- und Gutsverwaltungen aufgeschlüsselt wurde.

In diesem Zusammenhang wurde der Bestand A Rep. 040-06-01 Gutsverwaltung Dahlem gebildet.

Im Jahr 2015 wurden begonnen aus dem Bestand A Rep. 040 "Zehlendorf vor 1920" die Akten herauszusuchen die einen direkten Bezug zur Gutsverwaltung Dahlem hatten und in den oben genannten Bestand eingegliedert. Die vorgefundene Verzeichnung wurde übernommen und ergänzt. Eine Neunummerierung der Akten erfolgte unter Aufnahme der alten Archivsignaturen (Die Konkordanz ist dem Vorwort beigefügt).

Die Klassifikation des Bestandes erfolgte nach einer Mustersystematik; das Inhaltsverzeichnis weist nur die Klassifikationspunkte mit belegten Akten aus.

Der Bestand enthält unter anderem Unterlagen zur Königlichen Kommission zur Aufteilung der Domäne Dahlem.

Insgesamt umfasst der Bestand 1 [AE] 0,15 [lfm] über die Zeit von 1901 - 1920.

Die Benutzung erfolgt über Findbuch und Datenbank.

Der Bestand wird wie folgt zitiert:

LAB A Rep. 040-06-01 Gutsverwaltung Dahlem, Nr. …

(1) Klaus Dettmer "Gemeindeverwaltung Zehlendorf bis 1920" Repositur 210/1.- Findbücher Nr. 2.- Hrg. Landesarchiv Berlin

- Reference number of holding

-

A Rep. 040-06-01

- Context

-

Landesarchiv Berlin (Archivtektonik) >> A Bestände vor 1945 >> A 3 Bezirksverwaltungen und ihre territorialen Vorgängerbehörden >> A 3.1 Magistrate, Amts-, Guts- und Gemeindeverwaltungen >> A Rep. 040 Amts-, Guts- und Gemeindeverwaltungen Bezirk Zehlendorf vor 1920

- Date of creation of holding

-

1901 - 1918

- Other object pages

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Rights

-

Für nähere Informationen zu Nutzungs- und Verwertungsrechten kontaktieren Sie bitte info@landesarchiv.berlin.de.

- Last update

-

22.08.2025, 11:21 AM CEST

Data provider

Landesarchiv Berlin. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Bestand

Time of origin

- 1901 - 1918