Bild

Das Théâtre du Gymnase

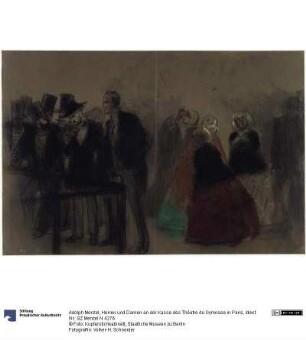

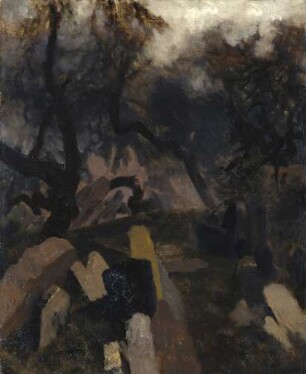

1861, auf einer Ausstellung, auf der einige der bis dahin nie gezeigten Bilder Menzels zu sehen waren, sah man auch »Das Théâtre du Gymnase«; doch außer dem jungen Kritiker Ludwig Pietsch nahm niemand diese andere Seite Menzels wahr, so daß er sie erst zum Ende seines Lebens zur Neuentdeckung – nunmehr im Lichte des Impressionismus – freigab. Jetzt wurde »Das Théâtre du Gymnase« so berühmt wie »Das Balkonzimmer« (Nationalgalerie, Inv.-Nr. A I 744). Deutlich genug sind die Bezüge zur französischen Malerei. Nicht allein der Vergleich mit Daumier bietet sich an (»Das Drama«, um 1860, Neue Pinakothek, München); auch die Theater- und Konzertbilder von Degas und Toulouse-Lautrec scheinen bei Menzel vorweggenommen zu sein, einschließlich des Schrägblicks und der ungleichgewichtigen Komposition, die jedes ihrer Teile – ob Bühne, Parkett oder Logen – gleichermaßen in die Peripherie versetzt und die Mitte leer läßt. Das Motiv entstammt dem ersten der drei Parisaufenthalte Menzels. Während der Weltausstellung von 1855 – der Salon zeigte sein Bild »König Friedrichs II. Tafelrunde in Sanssouci« (1850, Nationalgalerie, Kriegsverlust) – erforschte er zwei Septemberwochen lang die Stadt, die ihm als ein »Babylon« erschien (Adolph Menzel, Briefe, Bd. 1, Berlin 2009, S. 329). Für den Liebhaber von Schauspiel und Oper lag der Besuch im Théâtre du Gymnase nahe. Auf der von Auguste Rougevin 1820 erbauten Bühne sah man zeitgenössische Komödien Eugène Scribes und Melodramen – ausgesprochen bürgerliches Theater, dem Barock und Klassik ganz fremd geworden waren. Die Bildidee keimt bereits in einem Doppelblatt aus dem in Paris benutzten Skizzenbuch (Kupferstichkabinett, Berlin): In der vorliegenden farbigen Fassung aber ist alles in die Breite gestreckt und gewinnt an Spannung und Räumlichkeit. Die Bühne, vom flammenden Rot der Loge beherrscht, nimmt nunmehr fast zwei Drittel der Bildbreite ein. Die kleinen Zuschauerfiguren, die sich aus allen Logen beugen, aktivieren den Raum, und der Kopf des Dirigenten sowie der Griff eines Cellos verbinden Parkett und Bühne miteinander: Diesem Kunstgriff wird man später bei Degas mehrfach begegnen. Nach nur vier Jahren wird dem »Flötenkonzert« (Nationalgalerie, Inv.-Nr. A I 206) eine moderne Antithese zur Seite gestellt. Wieder gibt es Akteure und Publikum, doch in dem diesmal harten Kunstlicht stellt sich keine Psychologie ein: Es gibt keine Hauptfigur. Das Konversationsstück bietet nicht den hochgespannten Affekt, den Daumiers »Das Drama« zeigt; und das Publikum ist eine hektisch wogende, ungerichtete Menge. Sehen erscheint als gieriger Konsum, die Operngläser als Waffe einer ziellosen Jagd. Und als seien wir selbst mit solchen Gläsern versehen, erleben wir die drei Bühnengestalten in umgekehrter Perspektive farbiger, deutlicher, näher als die Musiker im Orchestergraben und als die Zuschauer, obwohl diese nachträglich, kurz vor dem Verkauf des Bildes, um Details bereichert wurden. Der warm-dunkle Grundton entquillt dem Parkett und dem Orchester, in deren Finsternis man erst allmählich einzelne Köpfe, Notenblätter, Kragen unterscheiden lernt, auf denen sich ein rötlicher Schein heftet. Offenbar gibt es außerhalb des Bildraumes noch eine andere, ruhigere Lichtquelle als die Bühnenrampe, die alle Kontraste verschärft. Mit Weiß und Blau beherrscht das Rot die Fläche, dramatisch gesteigert durch die Beleuchtung von unten her. Angesichts dieser Farbigkeit aber ist der Gedanke an Delacroix kaum abweisbar. | Claude Keisch

- Standort

-

Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin

- Inventarnummer

-

A I 901

- Maße

-

Rahmenmaß: 73,5 x 89,45 x 10,5 cm

Höhe x Breite: 46 x 62 cm

- Material/Technik

-

Öl auf Leinwand

- Ereignis

-

Erwerb

- (Beschreibung)

-

1906 Ankauf von Adolf Rothermund, Dresden-Blasewitz, mit Mitteln des Menzel-Fonds

- Ereignis

-

Herstellung

- (wer)

- (wann)

-

1856

- Letzte Aktualisierung

- 08.08.2023, 11:02 MESZ

Datenpartner

Alte Nationalgalerie. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Bild

Beteiligte

Entstanden

- 1856