Gemälde

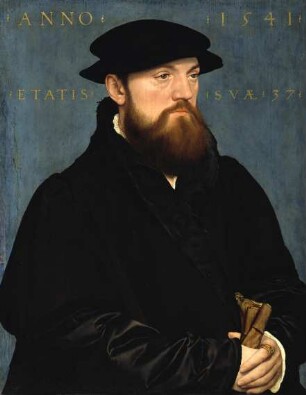

Der Kaufmann Georg Gisze (1497-1562)

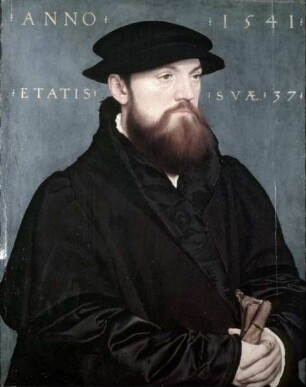

Georg Gisze (1497–1562) entstammte einer wohlhabenden Danziger Kaufmannsfamilie, war 1519 vom polnischen König Sigismund I. in den Adelsstand erhoben worden und ging 1522 an den Stalhof, die Handelsniederlassung der deutschen Kaufleute in London. Hans Holbein der Jüngere war Anfang 1532 zum zweiten Mal aus Basel in die englische Hauptstadt gereist, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1543 der unangefochten führende Porträtist wurde. Neben Personen vom Königshof und aus dessen Umfeld bedachten ihn in den ersten Jahren auch die Stalhofkaufleute mit Aufträgen für Bildnisse, darunter das Konterfei eines Mannes aus der Familie Wedigh in der Gemäldegalerie. Doch kann sich keines dieser Kaufmannsporträts in Größe und Aufwand mit der vorliegenden Tafel messen. Gisze steht in Halbfigur in einem holzvertäfelten Innenraum, seinem Kontor. Ein kostbarer anatolischer Teppich bedeckt den Tisch im Vordergrund, auf dem sich eine hauchzarte venezianische Glasvase mit Nelken und Rosmarin, eine Dosenuhr, eine technische Meisterleistung der Zeit, eine zinnerne Schatulle für Schreibgerät und anderes mehr befinden. An den Wänden sind zahlreiche Briefe festgesteckt, an den Regalen hängen links eine Waage und ein Petschaft, rechts eine prachtvoll verzierte Schnurkugel; auch Bücher, schwere Goldringe und Schlüssel sind zu sehen. Holbein hat es verstanden, den Kaufmann durch seine schimmernden roten Seidenärmel, die massige schwarze Schaube und das Barett von diesem kleinteiligen Beiwerk abzusetzen. Ohne Zweifel hat Gisze selbst diese Fülle gewünscht, um ein bestimmtes Image von sich zu vermitteln: Die Briefe verweisen auf sein Agieren als Handelsherr, während die kostbaren Gegenstände Wohlstand und Geschmack bezeugen. Giszes Motto steht links an die Wand geschrieben: »Nulla sine merore voluptas« (Ohne Leid kein’ Freud). Eine Extravaganz wie die prachtvollerote Seide von Giszes Kleid, die in Holbeins Bildnissen anderer Kaufleute nicht vorkommt, dürfte ebenso auf den adeligen Stand des Danzigers verweisen wie das Schwert, dessen kristallgeschmückter Knauf an seiner linken Hüfte sichtbar wird. Der Cartellino am oberen Bildrand, der nicht etwa als auf der gemalten Rückwand, sondern auf der Bildoberfläche klebend gedacht ist, enthält einen lateinischen Zweizeiler, der übersetzt lautet: »Distichon auf Georg Gisze. Dieses Bild, das du siehst, gibt Georgs Gesichtszüge wieder, so lebhaft ist sein Auge, so sind seine Wangen geformt / Seines Alters 34 Jahre / Im Jahre des Herrn 1532«. Der Gebrauch der klassischen Sprache verweist auf Bildung. Dies scheint bedeutsam im Zusammenhang mit dem Brief, den Gisze gerade öffnet: Der Absender hat ihn an seinen »broder« adressiert; der einzige 1532 noch lebende Bruder des Kaufmanns aber war Tiedemann Giese (1480–1550), ein bedeutender katholischer Kleriker und Gelehrter, der später Bischof von Kulm, dann Ermland wurde. Tiedemann beherrschte Latein und Griechisch, war mit Nikolaus Kopernikus befreundet und stand im Briefwechsel mit Erasmus von Rotterdam in Basel, den wiederum Holbein mehrfach porträtiert hatte. Dass Georg Gisze sich an Holbein unmittelbar nach dessen Eintreffen in England wandte, mag angesichts solcher Verbindung kein Zufall sein: Möglicherweise wusste sein Bruder durch Erasmus von Holbein und wies Georg darauf hin, dass der größte Porträtist der Zeit auf dem Weg nach London war und sich somit die einmalige Chance zu einem anspruchsvollen Bildnis ergab. Der Brief verleiht dem Porträt zugleich eine familiäre Note, und in diesem Zusammenhang scheint denn auch die Deutung des Blumenstraußes als Liebessymbol sinnvoll: Gisze mag bereits verlobt gewesen sein, denn er ging zwei Jahre später nach Danzig zurück, heiratete und wurde Ratsherr. Wahrscheinlich ließ er das Bildnis anfertigen, um es an seinen Bruder zu schicken und damit in der Heimat seine Verhältnisse darzulegen. Georg Gisze wurde am 2. April 1532 35 Jahre alt, doch bezeichnet ihn das Diptychon auf dem Cartellino als 34-jährig. Mithin muss das Bildnis vor diesem Datum vollendet worden sein. Holbein aber traf erst um die Jahreswende 1531/32 in London ein, und so dürfte der Auftrag von Gisze einer der ersten oder sogar der allererste Auftrag gewesen sein, den der Maler nach seiner Übersiedlung empfing. Er hatte also höchstens drei Monate Zeit, dieses Meisterwerk der Porträtkunst zu schaffen. In diesen drei Monaten aber nahm er ganz erstaunlich viele, einschneidende Veränderungen an der Komposition vor: Wie mit bloßem Auge erkennbar ist, war das Regal zunächst über Giszes Kopf an der Rückwand angebracht, die Raumecke (mit Regalbrett) befand sich links; das Regal wurde dann zunächst weiter nach oben verschoben, schließlich jedoch nach rechts versetzt. Ebenso war der Kopf des Mannes zunächst frontal zu sehen und wurde erst im Laufe der Ausführung nach rechts gedreht. Wir wissen nicht, ob diese Änderungen vom Maler ausgingen, allerdings hat Holbein auch in anderen Bildern ähnlich gearbeitet. Durch das Versetzen der Ecke wurde der Raum um die Figur enger, er scheint, ebenso wie der Tisch, keinen rechten Winkel aufzuweisen. Dadurch aber wirkt Gisze besonders dominierend. Zur anhaltenden Faszination, die von dem Bildnis ausgeht, trägt diese Abweichung vom real Möglichen ebenso bei, wie der auf den Betrachter gerichtete Blick bei leichter Drehung des Kopfs, ein Blick, der uns distanziert-abwartend zu mustern scheint.| 200 Meisterwerke der europäischen Malerei – Gemäldegalerie Berlin, 2019 SIGNATUR/INSCHRIFT: An die Wand gepinnter Zettel: Di(s)tichon

- Standort

-

Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin, BerlinDeutschland, BerlinDeutschland

- Inventarnummer

-

586

- Maße

-

Bildmaß: 97,5 x 86,2 cm

Rahmenaußenmaß: 120,5 x 108 x 8 cm

- Material/Technik

-

Eichenholz

- Ereignis

-

Eigentumswechsel

- (Beschreibung)

-

1821 Ankauf aus der Sammlung des Kaufmanns Edward Solly, Berlin

- Ereignis

-

Herstellung

- (wer)

- (wo)

-

England

London

- (wann)

-

1532

- Letzte Aktualisierung

- 09.04.2025, 10:13 MESZ

Datenpartner

Gemäldegalerie. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Gemälde

Entstanden

- 1532