Zeichnung

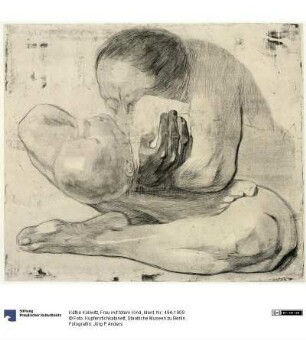

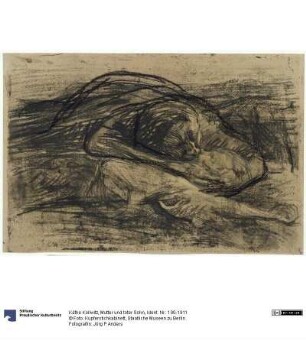

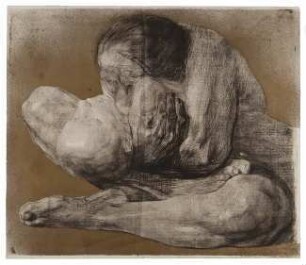

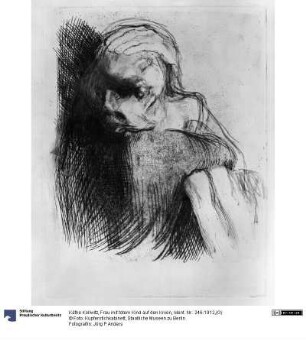

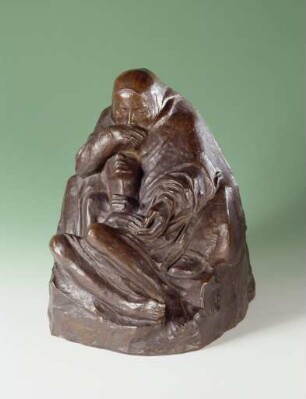

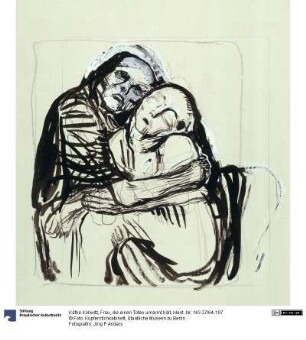

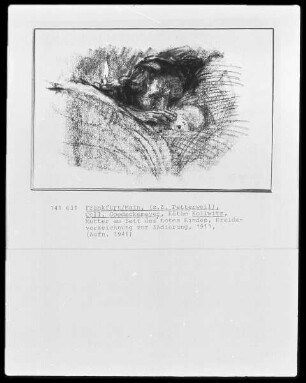

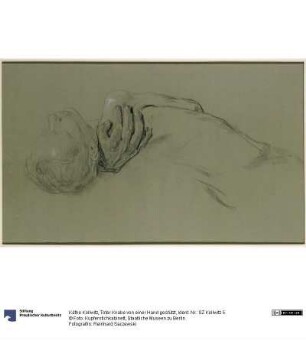

Schlafender Knabe (Das tote Kind)

Noch dem Frühwerk nahe stehend, macht die Zeichnung auch in ihrer farbigen Fassung deutlich, daß die Künstlerin sich zunächst der Malerei widmen wollte, bevor die ganz aus dem Schwarz-Weiß entwickelte Graphik und das plastische Werk die Oberhand gewannen. Die Zeichnung des schlafenden Jungen leitet den Beginn ihrer Arbeit am zweiten graphischen Zyklus, der Radierfolge »Bauernkrieg« (Klipstein 1955 Nrn. 66, 90, 94, 95-98) ein, an dem sie bis 1908 arbeitete. Nach der Folge »Ein Weberaufstand« 1895-98 (Klipstein Nrn. 32–37) suchte sie sich wieder in der Darstellung der Nöte des »niederen Volkes... ein Ventil zu öffnen, oder eine Möglichkeit, das Leben zu ertragen«, wie sie 1941 rückblickend sagte (Käthe Kollwitz, Ein Leben in Selbstzeugnissen. Hrsg. Hans Kollwitz, Hannover 1968, S. 274). Das Modell zu dem schlafenden Jungen war der geborene zweite Sohn Peter, der achtzehnjährig im Oktober 1914 gefallen ist. Im Ringen um die Gestaltung des Bauernkriegstoffes erwuchsen hier bereits aus tiefer Einfühlung in historische Geschehnisse, die sie bildlich dann an allgemein menschlichen Leidenssituationen festmacht, Visionen eigener künftiger Leiden. Mit zwei Bildfindungen ist die Darstellung des Schlafenden verbunden. Einmal in der Gestalt des toten Kindes mit der Komposition »Begräbnis« (Kohle, dat. 1905, nach Timm 1972, Nr. 253 ev. bereits 1903 begonnen). Dieses Blatt, auf dem die Mutter sich anschickt, ihr totes Kind zu begraben, wurde nicht in den Zyklus aufgenommen, sondern durch das Blatt »Schlachtfeld« (1907, Klipstein Nr. 96), auf dem die Mutter das Kind unter den Gefallenen nachts mit einer Lampe sucht, ersetzt. Zwei vorbereitende Studien zu unserer Zeichnung, die eine ebenfalls farbig angelegt, stehen in der steileren Kopfhaltung des Kindes einer Entwurfsskizze zur erwähnten Komposition »Begräbnis« näher (vgl. Timm Nrn. 255, 256, 254, in der Reihenfolge der Erwähnung). Zum anderen aber erscheint unsere Zeichnung des schlafenden Jungen wie der Funke zu einer Serie von über zwanzig Zeichnungen und drei Graphiken desselben Jahres, die das Thema Mutter mit totem Kind vielfach variiert (Timm Nrn. 231–251; Klipstein Nrn. 70–72). Vom Wiegen des Kindes im Arm, seiner Umklammerung, bis zur Verschmelzung des angepreßten toten Leibes mit dem nackten Mutterleib in fast animalischer Gebärde, wird das Motiv zu einer monumentalen Ausformung getrieben, in der die späteren plastischen Arbeiten der »Zwillingsmutter« (1924–37, Köln, Käthe-Kollwitz-Museum) und der »Trauernden Mutter mit totem Sohn«, jener Pieta, die aus dem Schmerz um den »Opfertod« des Sohnes Peter erwuchs, bereits vorempfunden zu sein scheinen. (1937, Köln, Käthe-Kollwitz-Museum). Marie Ursula Riemann-Reyher, in: Das Berliner Kupferstichkabinett. Ein Handbuch zur Sammlung, hg. von Alexander Dückers, 2. Auflage, Berlin 1994, S. 411 f., Nr. VII.62 (mit weiterer Literatur)

- Location

-

Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin

- Inventory number

-

SZ Kollwitz 1

- Measurements

-

Blattmaß: 37,8 x 53,6 cm

- Material/Technique

-

Kreide, weiß gehöht, Strohpappe aus drei Stücken

- Classification

-

Zeichenkunst

- Rights

-

Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

- Last update

-

07.04.2025, 7:53 AM CEST

Data provider

Kupferstichkabinett. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Zeichnung

Time of origin

- 1903

![Anlage zum Tagebuch Nr. 8, S. 24, [4. Dezember 1922]: Den Toten des Weltkrieges. Gedächtnis-Feier im Deutschen Reichstag](/assets/placeholder/searchResultMediaNoDigitisedMedia.png)