Parkanlage

Sachgesamtheit Kurpark (Parkanlage); Bad Orb, Kurpark , Horststraße 1, Horststraße 3, Lindenallee , Salinenstraße , Salinenstraße 1, Orb

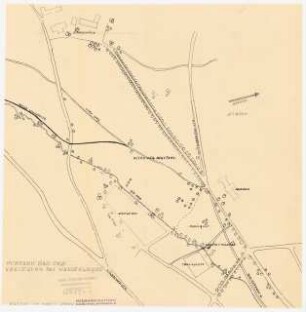

Die Versuche der Stadt Orb seit 1875, das Salinengelände zu verkaufen, führten endlich 1899 zum Erfolg. Eine Gruppe wohlhabender Frankfurter, die sich seit Jahrzehnten zur Jagd in Orb traf, erkannte die wirtschaftlichen Probleme der Stadt und auch die Entwicklungsmöglichkeiten, die der noch bescheidene Badebetrieb bot. Nach Verhandlungen mit der Stadt unterschrieben sie gemeinsam mit der Frankfurter Firma "Hoch- und Tiefbauten“ am 21.2.1899 den Kaufvertrag. Am 6.4.1899 gründeten sie die "Bad Orb GmbH“. Die Käufergruppe erwarb für 150 000 Mark alle Grundstücke mit 11 ha, 56 ar und 42 qm (115 642 m2) "sammt den darauf befindlichen Quellen, Wasserläufen (d. i. Bachbett), Gebäulichkeiten und Einrichtungen sowie allem, was band-, wand-, niet-, nagel- und wurzelfest ist, und der Verkäuferin als Eigentum zusteht, sowie alles sonstige zum Bade- und Salinenbetrieb gehörige Zubehör“. Im Kaufvertrag war die Zukunft des Geländes klar geregelt: "Die Erwerberin hat innerhalb eines Jahres mit dem Bau eines, den Erfordernissen der Neuzeit entsprechenden Kurhauses mit mindestens 50 Zimmern und einer Badeanstalt mit wenigstens 30 Zellen zu beginnen und den Bau innerhalb eines weiteren Jahres zu vollenden.“ (nach Schulze-Seeger, 1992)Bereits im Sommer begann der Abbruch der vorhandenen Gebäude mit Ausnahme des Rathauses, des Zoll- und des Spritzenhauses. Im Mai 1900 konnte die neue Kuranlage eröffnet werden. Nach den Plänen des in Frankfurt tätigen englischen Gartenplaners Joseph Barnard wurde der Kurpark in einer harmonischen Vereinigung regelmäßig-architektonischer und landschaftlicher Prinzipien der Gartengestaltung mit durchfließendem Gewässer, Weiher, Brücken und verschlungenen Wegeführungen gestaltet.Im weiteren 20. Jahrhundert führten zahlreiche Veränderungen im baulichen Bereich zu punktuellen Störungen der Grundkonzeptiom und der städtebaulichen Einbindung der Parkanlage (Kurhausterrasse, Umfeld Konzerthalle, benachbarte Therme), die jedoch prinzipiell bewahrt blieb. Darüber hinaus haben sich einzelne Gestaltungen der 1960er Jahre erhalten, wie der "Zick-Zack-Weg" im südlichen Kurpark nach Plänen von Aloys Bernatzky, der auch den Salinenplatz am Auftakt des Kurparks gestaltete.Die Gebäude im Kurpark Lesehalle 1927 Flur 6, Flurstück 15/1 1927 nach Plänen von Rudolf Breuer als Trink- und Wandelhalle errichtetes Gebäude mit Sandsteinverkleidung und flach geneigten Zelt- und Walmdächern. Polygonale, heute zweigeschossige Halle mit drei rautenförmigen Lichtöffnungen im Obergeschoss, ursprünglich gegenüber in gleicher Form 2 Sandsteinreliefs und eine Inschriftenplatte. Die beiden Reliefplatten, eine mit der Darstellung des hl. Martin, sind heute im neu eingebauten Saal in die Wand eingelassen. Der ehemals hohe, offene Raum in unverputztem Sandstein vermittelte mit spitzbogigen Fenster-, Tür- und Wandnischen den Eindruck einer Kapelle, die aus einem Block sprudelnde Trinkquelle stellte den Altar dar. Die sternförmige Glaskuppel erhellte im wesentlichen den Raum. Die künstlerische Nähe Rudolf Breuers zu seinem Lehrer, dem Kirchenbaumeister Domenikus Böhm, wird in diesem Entwurf sichtbar. Die Idee des "sakralen“ Brunnentempels wurde durch den modernen Einbruch einer Fensterachse, den Einbau einer Geschossebene und einer Holzdecke auf dem umlaufenden originalen Kranzgesims im Obergeschoss zerstört, so das nur noch die Außenhülle Denkmalwert besitzt. Nordwestlich angeschlossen der Lesesaal, ein langgestreckter, lichter Hallenbau mit großen gegliederten Fensterflächen, ursprünglich als offene Wandelhalle mit spitzbogigen Öffnungen gebaut. Auch hier wurde der Entwurf des Architekten Breuer durch Umbau völlig verändert. In der Lesehalle sind qualitätvolle Wandund Deckenlampen aus der Umbauzeit erhalten. (g,k) Konzerthalle 1958 Flur 7, Flurstück 50/2 Nachdem in der Nachkriegszeit die Zahl der Kurgäste bis auf über 20.000 pro Jahr anstieg, plante man seit 1953 den Bau einer Konzerthalle im Kurpark. Nach einem öffentlichen Wettbewerb wurde der Entwurf des Frankfurter Architekten Bruno Rücker in den Jahren 1956– 58 realisiert. Dieser entwarf auch die Brunnentempel der Philipps- und Ludwigsquellen, die 1958/1960 ausgeführt wurden.Der innerhalb der nördlichen Erweiterung des Kurparks gelegene Solitär zeigt sich als zweigeschossiger Kubus, der sich durch die Transparenz seiner gläsernen Außenwände harmonisch in die Umgebung des Parks einfügt. Die Trennung zwischen dem Innern des Baus und seiner Umgebung wird völlig aufgelöst durch die großenteils gläsernen Außenwände des Erdgeschosses, die nur in filigranen Metallprofilen auf den Bodenplatten stehen.Das rundum auskragende Obergeschoss ist vollständig raumhoch verglast, wodurch es über dem Park zu "schweben“ scheint. Neben den beiden ebenerdigen Eingängen ist die am Hang gelegene Konzerthalle durch einen Betonsteg zugänglich, der von Südosten in das Obergeschoss führt. Die originale Innenausstattung mit Türgriffen, zahlreichen Lampen und Heizkörpern ist erhalten. Im Erdgeschoss strahlen die originale Metallbestuhlung mit gestreiften Plastikbezügen und ein kleines Bassin eine sommerlich leichte Atmosphäre aus.Die konstruktiven Groß- und Detaillösungen sowie die architektonische Eleganz verleihen der Konzerthalle überregionale Bedeutung als Beispiel für öffentliche Nachkriegsbauten. (g,k) Musikpavillon Ende 1950er Jahre Flur 7, Flurstück 50/2 Südlich der Konzerthalle ein kleiner Musikpavillon der späten Fünfziger Jahre auf ovalem Grundriss. Das nur von zwei Rechteckstützen getragene, ursprünglich grazile runde Dach erhielt aus praktischen Erwägungen ein großes Überdach, das der zarten Architektur ihre Leichtigkeit nimmt. Die offene Bühne ist im östlichen Teil verglast, dabei wurden Konstruktionslösungen der benachbarten Konzerthalle verwandt. (g,k)Salinenhaus und Gradierwerk 1900 Flur 6, Flurstück 15/1 Das historistische Salinenhaus wurde 1900 anstelle der alten Radstube als Inhalatorium an das 1806 unter Kurfürst Carl Theodor von Dalberg entstandene Gradierwerk angebaut. Das Salinenhaus ist das letzte erhaltene Gebäude im Orber Kurpark aus der Gründungszeit von 1900.Als Kopfbau konzipiertes, dreigeschossiges Gebäude in Mischbauweise. Über hohem, rustiziertem Sockelgeschoss zwei Obergeschosse in Sandstein mit jeweils zwei Fensterachsen, die Fenster mit Stichbögen, im Erdgeschoss dreiteilig, im Obergeschoss zweiflügelig, jeweils mit Oberlichtern. Das zweite Obergeschoss in historistischem Fachwerk mit Backsteinausfachung. Hohes Krüppelwalmdach mit Schleppgauben und Firstbekrönung. Das nördlich anschließende 156 Meter lange und 19 Meter hohe Gradierwerk begrenzt das Kurparkareal nach Westen. 12,5 Meter breite Holzkonstruktion aus ca. 160 Bundpfosten, die in Viererreihung in Fundamente eingelassen und durch Querstreben, hohe Fuß- und Kopfbänder ausgesteift sind. Innen eingestellt die beiden Rieselwände aus Schwarzdornreisern. Als Regenschutz gegen das Auslaugen der Sole darüber ein Satteldach mit Schleppgauben.Seit 1900 dient das Gradierwerk den Kurgästen als Frischluftinhalatorium. Das Gradierwerk stellt ein Technisches Denkmal von überregionaler Bedeutung dar, da in Hessen nur noch wenige Gradierwerke erhalten sind. Das Technikdenkmal ist ein beeindruckendes Zeugnis der rund 2000-jährigen Geschichte der Orber Salzgewinnung. Es spannt den historischen Bogen von der uralten Wirtschaftsgrundlage Orbs, der Salzgewinnung, zur neuen, dem Kurbetrieb. (g,k,t)

- Location

-

Kurpark , Horststraße 1, Horststraße 3, Lindenallee , Salinenstraße , Salinenstraße 1, Orb, Bad Orb, Hessen

- Classification

-

Baudenkmal

- Event

-

Herstellung

- (when)

-

um 1900

- Last update

-

04.06.2025, 11:55 AM CEST

Data provider

Landesamt für Denkmalpflege Hessen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Parkanlage

Time of origin

- um 1900