Grafik

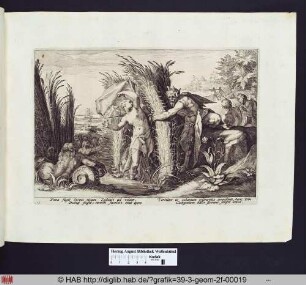

Pan verfolgt Syrinx

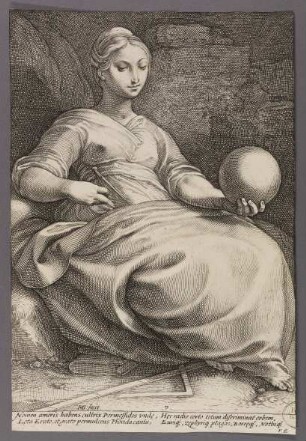

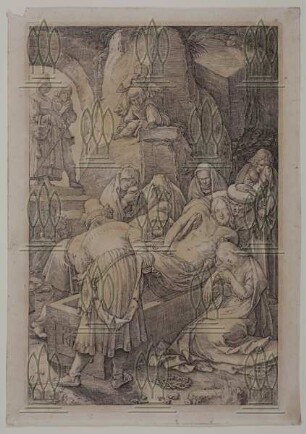

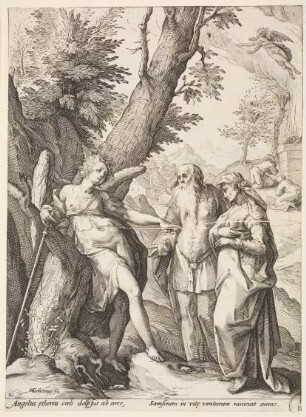

Die Bebilderung der Metamorphosen des Ovid (43 v. Chr. – 17 n. Chr.) war für die Künstler des 16. Jahrhunderts ein zentrales Anliegen. Die Verwandlungsgeschichten boten Freiraum für die künstlerische Imagination und waren bei der Ausstattung profaner Räume mit Historienbildern und Fresken beliebt. Vor allem im Buchdruck aber, als textbegleitende Bilder, wurden die Metamorphosen in zahlreichen Illustrationsfolgen visualisiert.1 In Goltzius’ Epoche wurden vor allem die Holzschnitte des Bernard Salomon (1506–1561) von 1557 und des Virgil Solis (1514–1562) von 1563 herangezogen. Diese Illustrationen wollte Goltzius mit seinem Großprojekt übertreffen, denn er plante offenkundig, die Metamorphosen in ihrer Gesamtheit in einer graphischen Serie zu publizieren.2 1589 begann er die Arbeit an den Zeichnungen; in drei Lieferungen erschienen die Kupferstiche aus seiner Werkstatt in einer ersten Edition; eine zweite Auflage folgte vor 1652. Mit dem gewaltigen Fragment, das bis zum Jahr 1604 in 52 Blättern nur bis zum vierten Buch ausgeführt wurde,3 wollte sich Goltzius von den älteren Illustrationen der Metamorphosen absetzen. In der Absicht, der sich in 15 Büchern kontinuierlich fortspinnenden Dichtung Ovids (carmen perpetuum) ein bildliches Äquivalent zur Seite zu stellen, gewann Goltzius eine bisher unbekannte Fülle von Darstellungen aus dem antiken Text. Damit konnte er die Ebenbürtigkeit von Dichter und Maler unter Beweis stellen. Die Metamorphosen beschreiben die Geschichte der Welt von ihren Anfängen aus dem Chaos bis in die Gegenwart ihres Autors im Zeitalter des Augustus (63 v. Chr. – 14 n. Chr.) als eine kontinuierliche Folge von Schöpfung und Zerstörung, von Verwandlungen, Liebschaften, Frauenrauben und Kriegen bis zur Apotheose Julius Cäsars. Der kunstvolle Zusammenhang der Erzählung ging in der bildlichen Rezeption jedoch weitgehend verloren, da die Mythen isoliert und in Darstellungskonventionen typisiert wurden. Nicht alle Mythen wurden zudem visualisiert, sondern es bildete sich ein Kanon von Stoffen heraus. Erst Goltzius hat im Medium der Druckgraphik versucht, den gesamten poetischen Text zu verbildlichen. Die selbstgestellte Schwierigkeit lag dabei in der Darstellung von Zeitverlauf und Verwandlung, der Veränderung der Materie und der Metamorphose von Mensch zu Tier (Kat. 11.10). Vor allem die komplexen Binnenerzählungen Ovids mit ihren zeitlichen Vor- und Rücksprüngen waren im Bild zu bewältigen, so in dem Mythos von Merkur und Argus (Kat. 11.8), der auch die Erzählung von Pan und Syrinx umfasst (Kat. 11.9). Goltzius bleibt aber nicht bei der reinen Illustration stehen, sondern erweitert die Bilder durch gelehrte Anspielungen, namentlich auf Prozesse der Schöpfung und Entstehung von Kunstwerken. Mit vier Blättern würdigt Goltzius Ovids Schilderung der Vier Zeitalter zu Beginn des ersten Buches der Metamorphosen (Ovid, Met., I, 89–150). Drei dieser vier Blätter des ersten Drucks von 1589 befinden sich in der Göttinger Kunstsammlung. Nach der Formung der Welt aus dem Chaos (Ovid, Met., I, 5–25) (Kat. 11.1), der Einrichtung der Erde mit ihren Lebewesen (Ovid, Met., I, 26–75) und der Schöpfung des Menschen durch Prometheus (Ovid, Met., I, 76–88) (Kat. 11.2) breitet Ovid die Lehre von den vier Zeitaltern aus. Sie beginnt mit dem paradiesischen Urzustand des Goldenen Zeitalters und endet mit den verheerenden Verwüstungen des Eisernen Zeitalters (Ovid, Met., I, 89–150). Abweichend von älteren Vorstellungen der Weltzeitalter reduzierte Ovid ihre Anzahl auf vier: Goldenes (aetas aurea), Silbernes (aetas argentea), Ehernes (aetas aenea) und Eisernes Zeitalter (aetas ferrea). Goltzius ordnet – anders als Ovid, der lediglich Saturn und Jupiter für die ersten beiden Epochen erwähnt – jedem der vier Zeitalter eine Gottheit zu, die dieses regiert: So ruht im Goldenen Zeitalter (Kat. 11.3) Saturn auf den Wolken und blickt auf die üppige und baumbestandene Landschaft im »ewigen Frühling« (ver aeternum) hinunter, in der friedvoll die nackten Menschen lagern und sich von Früchten ernähren, welche die Erde selbst, ohne Zutun der Menschen, hervorbringt: »per se dabat omnia tellus« (Ovid, Met., I, 102). Das Silberne Zeitalter (Abb. 11.4) wird von Jupiter regiert, der von einer Wolke aus den geordneten Ackerbau und die erste Besiedelung der Erde durch die Menschen in einfachen Hütten und Höhlen überwacht. Hier nun müssen die Menschen erstmals den wechselhaften Lauf der von Jupiter eingeführten vier Jahreszeiten erdulden. Im Ehernen Zeitalter ist die Göttin Minerva auf die Erde hinabgestiegen. Sie repräsentiert den durch die Herstellung von Bronze möglich gewordenen technischen Fortschritt der Metallbearbeitung, Waffenfertigung und architektonischen Konstruktion in einem Zeitalter, das durchaus schon gewaltbereit, aber noch nicht verbrecherisch ist. Das Eiserne Zeitalter (Kat. 11.5) wird von der überdimensionierten Figur des Kriegsgottes Mars beherrscht, der mit gezücktem Schwert den Betrachter direkt anblickt und ihn damit an derjenigen Gewalt teilhaben lässt, die dieses Zeitalter nun gänzlich regiert. Ovid schildert ausführlich den Verlust von Anstand und Tugend, der in dieser Ära zum Kampf aller gegen alle und zur Entfesselung zerstörerischer Kräfte führt. Danieder liegt die Frömmigkeit: »victa iacet pietas« – Goltzius zeigt sie angekettet an einen Felsen (Ovid, Met., I, 149). Zuletzt – auch dieses Detail enthält Goltzius dem Betrachter nicht vor – verlässt die Jungfrau Astraea als Verkörperung der Gerechtigkeit die mörderische Erde und übergibt die Menschheit ihrem Schicksal. Goltzius präsentiert die Geschichte der vier Zeitalter dem zeitgenössischen Verständnis gemäß als eine Geschichte des Verfalls, in der die Menschen aus dem paradiesischen Zustand in die Aussichtslosigkeit ihres Daseins geworfen werden und ihrem totalen Niedergang entgegenblicken. Zugleich, und das ist kennzeichnend für Goltzius’ Blick auf die antike Mythologie insgesamt, schreibt er dem Verfall auch eine Fortschrittsgeschichte ein, nämlich den zunehmenden Gewinn an technischer Fertigkeit, der sich im Verlauf der vier Zeitalter beobachten lässt.4 Jedem Zeitalter ist dabei gewissermaßen eine Kunst (ars) zugeordnet: Das Goldene wird von der Liebeskunst beherrscht, wogegen im Silbernen Zeitalter die Kunst des Landbaus ihre Ausformung findet; das Eherne Zeitalter steht ganz im Zeichen der bildenden Künste, indem Architektur, Bronzeguss, Steinmetzkunst und andere Techniken unter der Ägide Minervas erscheinen. Die Eiserne Zeit ist die Ära der Kriegskunst, die, so zerstörerisch sie auch sein mag, zuletzt doch eine planende Tätigkeit des menschlichen Intellekts ist und mit Trommelschlag und Fanfaren auch der Musik bedarf, was sie wiederum den freien Künsten (artes liberales) annähert. Goltzius lässt in seinen vier Darstellungen also zwei Erzählungen gegeneinander laufen: Die Entlassung der Menschen aus der von den Göttern garantierten Geborgenheit wird bei ihm zum Motor der Welterschließung durch Handwerk, Wissenschaft und Kunst.

Fiorillo beschreibt die Serie wie folgt: - Le Metamorfosi d'Ovidio Lib. I.II.III. - Lib. I. contiene XX fog. HGoltzius inven A. 1589 - Lib. II contiene XX fog. HG. ex. A. 1590 - Lib. III contiene XII. fog. HG. inv - Robertas de Baudous exc. A. 1615. - Sei fog. delle su accenate Metamorf. ciove - Lib. I. II. 6, 13. 15. - Lib.III. 6. 8. 11

- Alternativer Titel

-

Pan Pursing Syrinx, Who is Changed into a Reed

Pan and Syrinx

Pan verfolgt die Nymphe Syrinx, die sich in ein Schilf verwandelt

- Standort

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventarnummer

-

D 4416

- Maße

-

Breite: 255 mm (Blattmaß)

Höhe: 178 mm (Blattmaß)

- Material/Technik

-

Papier; Kupferstich

- Inschrift/Beschriftung

-

Aufschrift: 18 / Pana fugit Syrinx ripam Ladonis ad vdam, / Dumq' fugit,, numen flum'nis orat opem / Vertitur in calamum refonantis arundinis, hunc Pan / Clangentem dulci flamine semper (...) (unterhalb der Darstellung)

Marke: Göttinger Bibliotheksstempel

- Verwandtes Objekt und Literatur

-

Beschrieben in: „Hendrik Goltzius : Commentary. The illustrated Bartsch ; [1]“. Abaris Books, New York, NY, 1982. (TIB III. Kommentar.030302.048 (105))

Beschrieben in: M. Leesberg, „The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450 - 1700 ; [24]“. Sound & Vision Publishers [u.a.], Ouderkerk aan den Ijssel, 2012. (New Hollstein Dutch and Flemish (Goltzius), Bd.3, S.230, Nr.549)

Beschrieben in: „Hendrik Goltzius : [Hauptbd.]. Hendrik Goltzius. The illustrated Bartsch ; [1]“. Abaris Books, New York, NY, 1980. (TIB III. S.321, Nr.48 (105))

Beschrieben in: „Goltzius - Heemskerck. Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts / ca. 1450 - 1700 ; Vol. 8“. Hertzberger [u.a.], Amsterdam [u.a.], 1953. (Hollstein Dutch and Flemish VIII.130.10-61. Hollstein Dutch and Flemish VIII.138.508-559.)

Beschrieben in: H. Goltzius, S. Stroh, A.-K. Sors, M. Thimann, und A. Arnulf, „Verwandlung der Welt Meisterblätter von Hendrick Goltzius : eine Ausstellung des Augustinermuseums und der Kunstsammlung der Georg-August-Universität Göttingen“. Michael Imhof Verlag, Petersberg, 2020. (Kat. Goltzius 2020, 11.9)

Beschrieben in: „Abry - Berchem. Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts / ca. 1450 - 1700 ; Vol. 1“. Hertzberger [u.a.], Amsterdam [u.a.], 1949. (Hollstein Dutch and Flemish I.182.16-67.)

Quelle: Inventar Fiorillo, Bd.3 (Goltzius), 222r

ist Teil von: Ovids Metamorphosen [ D 3555, D 4401 - D 4455, D 5170-5172]

- Klassifikation

-

Zeichnung/Grafik (Hessische Systematik)

Manierismus (Kuniweb - Stil / Epoche)

Kupferstich (Oberbegriffsdatei)

- Bezug (was)

-

Schilf

Ufer

Mythos

auf der Flucht vor Pan wird die Nymphe Syrinx von ihren Schwestern, den Naiaden, in ein Schilfrohr verwandelt (Ovid, Metamorphosen I 705)

- Ereignis

-

Entstehung

- (wer)

- Ereignis

-

Herstellung

- (wer)

-

unbekannter StecherIn

- (wann)

-

1589

- Förderung

-

Die Digitalisierung wurde gefördert durch die Deutsche Digitale Bibliothek aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

- Letzte Aktualisierung

-

24.04.2025, 12:58 MESZ

Datenpartner

Kunstsammlung der Universität Göttingen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Grafik

Beteiligte

- Goltzius, Hendrick (Vorbild / IdeengeberIn)

- unbekannter StecherIn

Entstanden

- 1589

![[Pan und Syrinx; Pan and Syrinx; Pan en Syrinx]](https://iiif.deutsche-digitale-bibliothek.de/image/2/4f77f504-85c7-4f41-8c02-634b11a83132/full/!306,450/0/default.jpg)

![[Pan und Syrinx]](https://iiif.deutsche-digitale-bibliothek.de/image/2/3023969c-4093-42b8-8d9f-e18c605ac766/full/!306,450/0/default.jpg)