Architektur

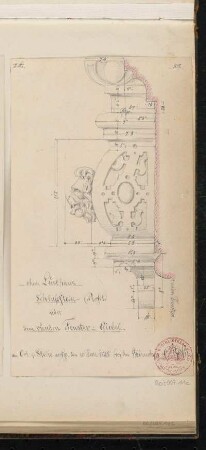

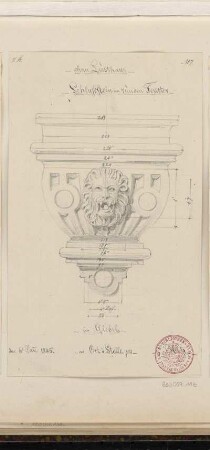

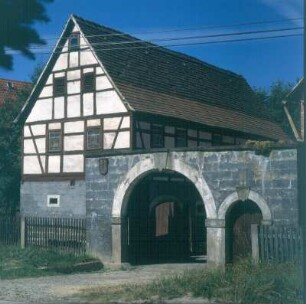

Stadtbild-Schuhgasse (4) Giebelständiges Haus von 1717-Toreinfahrt mit ornamentiertem Gewände (mit halbplastischem Löwenkopf als Schutzkopf) im Schlußstein in Übersicht

Die von den Pfalzgrafen von Tübingen im 13. Jh. gegründete Stadt liegt am Westlichen Hang des Berges, auf dem sich thronend die Staufische Burg erhebt. Zwischen Burg und Stadt liegt die Stiftskirche, welche sich majestätisch über der Stadt erhebt und mit dieser und der heute zur Ruine herabgekommenen Burg einen sehr gefälligen Prospekt bietet. Die halbkreisförmig am Berghang verlaufende Stadt, einst stark befestigt, hat auch heute noch Teile der Stadtmauer (ohne Wehrgang) aufzuweisen, von den 5 Stadttoren hat sich nur das Hagtor nehe dem Stiftskirchenbezirk erhalten. Zwei schwere Stadtbrände beeinflußten den Baubestand: 1466 und 1635. Anschließend rasch wieder aufgebaut, ist der überwiegende Fachwerkbestand mehrheitlich "jünger" als 1635, wohl aber auf älteren steinernen Stöcken und/oder Kellern. Im Bauernkrieg 1525, wurde die Stadt von aufständischen Bauern am 8. Mai überraschend erstürmt (unter Mithilfe einiger Maulwürfe in der Stadt), konnte aber gegen die anrückenden Bundestruppen nicht lange gehalten werden. Ein Zweig der sich vergrößernden Familie der Pfalzgrafen von Tübingen wählte Herrenberg als Residenz, und bemerkenswerter Weise wurde sogar die Stadt unter zwei Brüdern "aufgeteilt": Im Jahre 1347 beschlossen die pfalzgräflichen Brüder, das Graf Rudolf IV. (der Scheerer) die untere Stadt (im Norden der trennenden Bronngasse gelegen) sowie die hintere Burg erhalten sollte, während Graf Konrad I. die obere Stadt (im Süden der Bronngasse) nebst der vorderen Burg erhielt. Dieser Zustand dauerte bis zum Jahre 1382, als beide Brüder die Stadt gemeinsam wegen Überschuldung an den Grafen Ulrich von Württemberg "nebt umfangreichem Zugehör" verkaufen mußten. Ab dem Jahre 1807 indeß wurde die Stadt der neuen Zeit geöffnet: Beginnend mit der Abtragung des Wehrgangs der Stadtmauer nebst Teilen derselben wurden die vordere und hintere Burg, längst dem Mittelalter entwachsen und zu Wohnresidenzen ausgebaut, an einen Bürger auf Abbruch verkauft: Als Steinbruch endete ruhmlos die geschichte der stolzen Burg, und erst 1880 besann man sich und sanierte die wenigen erhaltenen Reste. Bis 1830 wurde dann auch der Stadtgraben verfüllt und vier der einst fünf Stadttore abgerisssen. Die Stiftskirche erlebte eine erste, weitgehende Buiphase im 13. Jh, gefolgt von einem Baustopp bis 1460, um dann prachtvoll fertiggestellt zu werden; heute beherbergt sie unter anderem ein berühmtes Glockenmuseum im Westturm, der mit seiner großen Fensterrose ein einmalig erhaltenes Bauwerk darstellt, sowie im Chor ein "Meisterwerk" des Schreiners Heinrich Schickardt 8dem Älteren) der das prachtvolle Chorgestühl 1517 erschuf, unter Mitwilrkung eines unbekannten Holzschnitzers, der die Porträts verfertigte. Sein Enkel, genannt Heinrich Schickhatrdt der Jüngere (geboren 1558, gestorben 1635) wurde dann der berühmte Barockbaumeister unter den Herzögen von Württemberg. Vom "Pulverturm" der Burg ziehen zwei "Schenkel- oder Wangenmauern" zur Stadt hinab und beziogen so die vordere Burg mit in die Verteidigung ein. Die Stadt selbst bietet, dank jüngster umfangreicher Renovierungen und historisierenden Erneuerunggen, einen sehr besuchenswerten Prospekt einer Fachwerkstadt des Barock dar, mit Gesamteindruck und Details gleichermaßen aufwartend. HINWEIS: Der externe Link #3 führt zur Online-Resource der Oberamtsbeschreibungen mit einer Schilderung aus der Zeit und Sichtweise des 19. Jahrhunderts (wähle Oberamt Böblingen).

- Location

-

Herrenberg

- Collection

-

Städte und Dörfer

- Related object and literature

- Event

-

Herstellung

- (when)

-

17 Jh

- (description)

-

Barock (nach 1635 auf älterer Grundlage)

- Last update

-

05.03.2025, 4:25 PM CET

Data provider

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Universitätsbibliothek. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Architektur

Time of origin

- 17 Jh