Bild

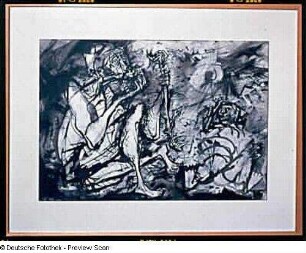

Don Quichotte und Sancho Pansa

Zu dem Roman des Miguel de Cervantes (1605/1615) kehrte Daumier, als Maler wie als Leser, über viele Jahre hinweg immer wieder zurück – wohl auch aus einer inneren Affinität zu dessen beiden Helden heraus, zu deren Unglück die Balance zwischen Idealismus und Realismus sich niemals herstellt. Fast jede Kompositionsvariante, die er zu dem Thema erfand, wurde zweimal oder öfter ausgeführt, so daß insgesamt dreißig Gemälde gezählt werden; deren Entstehungsdaten sind jedoch zumeist ganz unsicher. 1850 war »Don Quichotte und Sancho reiten zur Hochzeit des Camacho« ausgestellt (Bridgestone Museum of Art, Tokio); die zweite Fassung aber (Neue Pinakothek, München) gilt allgemein als fast zwanzig Jahre jünger. Einer anderen, 1867 datierten Komposition könnten mehrere weitere, nur im Raumausschnitt und in Einzelheiten variierende Bilder, darunter das Berliner, zugesellt werden. Insgesamt sechs Bilder zeigen dieselben Figuren in der gleichen Hügellandschaft, jedoch aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln. »Don Quichotte« wurde in ganz Europa viel gelesen und häufig illustriert – nicht zuletzt, höchst erfolgreich, durch Daumiers jüngeren Zeitgenossen Gustave Doré (1863). Die Nationalgalerie bewahrt Adolf Schrödters einst berühmte Interpretation des Stoffes von 1834 (Inv.-Nr. W.S. 224). Hier zielt die Satire auf des Hidalgos romantische Versessenheit auf die Lektüre, auf die Realitätsferne seines Idealismus. Obwohl selbst Karikaturist, läßt Daumier seinem Helden trotz der skurrilen Züge die Größe der Einsamkeit. Der sich entfernenden, zerklüfteten Silhouette des Reiters auf dem bleichen Roß ist die Weite des Himmels als Folie gegeben, während der schwere Eselreiter Sancho Pansa vorn mit dem Hügel verschmilzt. In den Don-Quichotte-Bildern klingt auch ein Thema an, das viele Stoffe Daumiers eint: Ob Schauspieler, Anwälte, Schausteller oder Museumsbesucher, immer wieder wird Vortäuschen (von Gefühlen) und Getäuschtwerden (durch Illusionen) sichtbar. Eine andere Verbindung zwischen zwei Bildthemen Daumiers ergibt sich, wenn man seine Kompositionen »Emigranten« heranzieht: Namentlich eine Fassung (Petit Palais, Paris) zeigt ganz ähnliche Reiter in derselben Landschaft, von weiteren Figuren zu Fuß umdrängt. Die gespenstische Flucht Namenloser in ein Ungewisses, der Zug des Ritters in den illusorischen Ruhm sind Avatare eines Bildmusters. Um der Malerei willen die allwöchentliche Mitarbeit an der satirischen Zeitschrift »Le Charivari« aufzugeben, blieb für Daumier ein lebenslanger Traum. Andererseits hatte er beim Malen eine schwere Hand und da ihn keine ungeduldigen Käufer drängten, unterbrach er häufig die Arbeit an einem Bild, um ein neues anzulegen. Anders als im Falle von Cézanne, dessen ›non finito‹ man bereits verstand und respektierte, wurden viele Bilder Daumiers bald von fremder Hand ergänzt und übermalt. Nach Ansicht von Karl Erik Maison hatte das Don-Quichotte-Bild ursprünglich etwa denselben Zustand erreicht wie seine – unangetastet gebliebene – Variante in der Winterthurer Sammlung Oskar Reinhart (vgl. K. E. Maison, Honoré Daumier, Catalogue Raisonné, Bd. 1, London 1968, S. 165 und 206). Ganz von Daumier ist wohl nur die Figur des Ritters und seines Rosses. | Claude Keisch

- Location

-

Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin

- Inventory number

-

A I 976

- Measurements

-

Rahmenmaß: 99 x 123 x 5,5 cm

Höhe x Breite: 78 x 102 cm

- Material/Technique

-

Öl auf Leinwand

- Event

-

Erwerb

- (description)

-

1906 Geschenk von Sir Alfred Beit, London

- Event

-

Herstellung

- (who)

- (when)

-

um 1866/1868

- Last update

-

08.08.2023, 11:02 AM CEST

Data provider

Alte Nationalgalerie. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Bild

Associated

Time of origin

- um 1866/1868