Grafik

Astraea und das eiserne Zeitalter

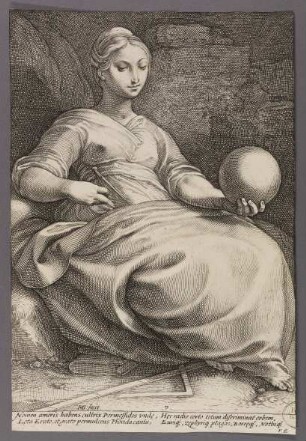

Die Vier Zeitalter bezeichnen die vier Menschengeschlechter, welche nach antiker Vorstellung nacheinander die Erde bevölkerten. Hendrick Goltzius’ (1558–1617) Serie der Vier Zeitalter ist eine großangelegte bildliche Meditation über die Natur als Landschaft und ihre Besiedlung, Nutzbarmachung und Zerstörung durch den Menschen. ‚Mutter Erde‘ wird auf dieser Stichserie nicht allegorisch gegenwärtig, sondern ausschließlich in der Form von Landschaft, in der sich Menschen und Götter begegnen. Die Veränderungen der Landschaft sind zugleich deutliche Verweise auf die Vergewaltigung der Natur durch die landwirtschaftlichen und kriegerischen Tätigkeiten des Menschen. Goltzius hat damit Weltgeschichte und Kulturgeschichte zugleich als eine Geschichte von der Beherrschung und der Zerstörung der Natur visualisiert. - Die Kupferstiche entstanden im Zusammenhang von Goltzius’ Großprojekt, die gesamten Metamorphosen Ovids in einer graphischen Serie zu publizieren. 1589 begann er die Arbeit an den Zeichnungen; in drei Lieferungen erschienen daraufhin die Kupferstiche aus seiner Werkstatt in einer ersten Edition. Mit dem gewaltigen Fragment, das bis zum Jahr 1604 in 52 Blättern nur bis zum vierten Buch ausgeführt wurde (1615 erschien eine zweite Auflage), wollte sich Goltzius von den älteren Illustrationen der Metamorphosen, namentlich in der Buchgraphik, absetzen. In der Absicht, dem Carmen perpetuum der Dichtung Ovids ein bildliches Äquivalent zur Seite zu stellen, gewann Goltzius eine bisher unbekannte Fülle von Darstellungen aus dem antiken Text, womit er die Ebenbürtigkeit von Dichter und Maler unter Beweis stellen konnte. - Mit vier Blättern würdigte Goltzius Ovids Schilderung der Vier Zeitalter zu Beginn des ersten Buches der Metamorphosen. Drei dieser vier Blätter des ersten Drucks von 1589 liegen in der Göttinger Kunstsammlung vor. Goltzius hielt sich hinsichtlich der Bilddetails erstaunlich eng an den Prätext Ovids, wählte aber eine bildliche Form der Gestaltung, welche die allegorische Dimension des Geschehens deutlich werden lässt. Nach der Formung der Welt aus dem Chaos (I.5-25), der Einrichtung der Erde mit ihren Lebewesen (I.26-75) und der Schöpfung des Menschen durch Prometheus (I.76-88), breitet Ovid die Lehre von den Vier Zeitaltern aus, die mit dem paradiesischen Urzustand der Goldenen Zeit beginnt und mit den verheerenden Verwüstungen der Eisernen Zeit endet (I.89-150). Abweichend von älteren Vorstellungen der Weltzeitalter, etwa bei Hesiod, reduzierte Ovid die Anzahl der Zeitalter auf vier: Goldene Zeit (Aetas aurea), Silberne Zeit (Aetas argentea), Eherne Zeit (Aetas aenea) und Eiserne Zeit (Aetas ferrea). Goltzius ordnet – anders als Ovid, der lediglich Saturn und Jupiter für die ersten beiden Zeitalter erwähnt – jedem der Vier Zeitalter eine Gottheit zu, welche dieses regiert: So ruht in der Goldenen Zeit Saturn auf den Wolken und blickt auf die üppige und baumbestandene Landschaft im „ewigen Frühling“ („ver aeternum“; I.107) hinunter, in der friedvoll die nackten Menschen lagern und sich von Früchten ernähren, welche die Erde selbst, ohne Zutun der Menschen, hervorbringt (I.102; „per se dabat omnia tellus“). Die Silberne Zeit wird von Jupiter regiert, der von einer Wolke aus den geordneten Ackerbau und die erste Besiedelung der Erde in einfachen Hütten und Höhlen überwacht (I.121 f.). Hier nun müssen die Menschen erstmals den wechselhaften Lauf der vier Jahreszeiten erdulden, die Jupiter eingeführt hat. In der Ehernen Zeit (Abb. 1) ist die Göttin Minerva auf die Erde herabgestiegen und dominiert wie eine figürliche Allegorie das Bild. Sie repräsentiert hier den durch die Herstellung der Bronze möglich gewordenen technischen Fortschritt der Metallbearbeitung, Waffenfertigung und architektonischen Konstruktion in einem Zeitalter, das durchaus schon gewaltbereit, aber noch nicht verbrecherisch ist (I.125-127; „saevior ingeniis et ad horrida promptior arma / non scelerata tamen“). Das Eiserne Zeitalter wird von der überdimensionierten Figur des Mars beherrscht, der mit gezücktem Schwert den Betrachter direkt anblickt und ihn damit affektiv an derjenigen Gewalt teilhaben lässt, welche dieses Zeitalter nun gänzlich regiert. Ovid schildert ausführlich den Verlust von Anstand und Tugend, der in diesem Zeitalter zum Kampf aller gegen aller und zur Entfesselung zerstörerischer Kräfte führt. Danieder liegt die Frömmigkeit (I.149; „victa iacet pietas“): Goltzius zeigt sie angekettet an einen Felsen. Zuletzt, auch dieses Detail enthält Goltzius dem Betrachter nicht vor, verschwindet die Jungfrau Astraea als Verkörperung der Gerechtigkeit von der mörderischen Erde und überlässt die Menschheit ihrem Schicksal (I.149 f.). - Ohne Frage, Goltzius visualisiert die Geschichte der Vier Zeitalter dem zeitgenössischen Verständnis gemäß als eine Verfallsgeschichte, in der die Menschen aus dem paradiesischen Zustand in die Aussichtslosigkeit ihres Daseins geworfen werden und dem totalen Niedergang entgegenblicken. Zugleich, und das ist kennzeichnend für Goltzius’ Blick auf die antike Mythologie insgesamt, schreibt er dem Verfall auch eine Fortschrittsgeschichte ein, nämlich den zunehmenden Gewinn an Techné, der sich im Verlauf der Vier Zeitalter beobachten lässt. Jedem Zeitalter ist dabei gewissermaßen eine Kunst (ars) zugeordnet: Das Goldene Zeitalter wird von der Liebeskunst beherrscht, wogegen im Silbernen Zeitalter die Kunst des Landbaus ihre Ausformung findet; das Eherne Zeitalter steht ganz im Zeichen der eigentlichen ‚Künste‘, indem Architektur, Bronzeguss, Steinmetzkunst und andere Techniken unter der Ägide Minervas erscheinen. Die Eiserne Zeit ist das Zeitalter der Kriegskunst, die, so zerstörerisch sie auch aus sein mag, zuletzt doch eine planende Tätigkeit des menschlichen Intellekts ist und mit Trommelschlag und Fanfaren auch der Musik bedarf, was sie wiederum den Artes liberales annähert. Goltzius lässt in seinen vier Darstellungen also zwei Erzählungen gegeneinander laufen: Die Entlassung des Menschen aus seiner von den Göttern garantierten Geborgenheit wird bei Goltzius zum Motor der Welterschließung durch Handwerk, Wissenschaft und Kunst. - Doch welche Rolle spielt nun die Natur selbst in der Stichfolge? Die Erde ist nicht allegorisch, sondern nur als jeweiliger Landschaftsausschnitt präsent und gibt schon auf den ersten Blick ihre offenkundigen Veränderungen preis. Die Goldene Zeit, in der auch die biologischen Geschlechter der Menschen noch gleichgeordnet erscheinen, ist als eine dichte Waldlandschaft gezeigt, welche die Menschen paarweise und liebend einander zugewandt bevölkern, da weder Gesetz und Recht, noch Strafe und Furcht das Zusammenleben regeln. Und, so könnte man hinzufügen, auch die soziale Rollenverteilung der Geschlechter ist hier noch nicht erfolgt. Erst im Silbernen Zeitalter differenziert sich das soziale Geschlecht im Sinne der Gender-Theorie heraus, da erst jetzt der tätige Mann beim Ackerbau und die der häuslichen Sphäre zugeordnete Frau beim Spinnen gezeigt werden. Sinnbildlich wird die ursprüngliche Gleichordnung der Geschlechter auf dem Blatt der Goldenen Zeit in der Szene am linken Bildrand gezeigt: Nicht der Mann ist der Ernährer, sondern die Frau reicht der Familie die Früchte, welche der Baum ohne Zutun des Menschen trägt und darbietet. Goltzius’ Waldlandschaft spiegelt den Urzustand der Erde vor der Bearbeitung durch den Menschen wider: „Unverletzt durch den Karst, von keiner Pflugschar verwundet, / Nicht im Frondienst gab von sich aus alles die Erde“ (I.101 f.). - Die Silberne Zeit ist bereits der Kultivierung der Natur gewidmet: ‚Mutter Erde‘ wird bewirtschaftet, die Pflugscharen fügen ihrer ‚Haut‘ Kratzer zu und das Gewicht arbeitender Rinder lastet auf ihr. Auch die Vegetation ist nun spärlicher geworden. Die Menschen nutzen die Höhlen der Erde als Unterkunft und brechen sich Äste von den Bäumen, um armselige Hütten zu errichten. Doch entgegen der Vorstellung Hesiods, dem zufolge die Menschen der Silbernen Zeit gottesfern waren und daher von Jupiter zerstört wurden, herrscht bei Goltzius noch Gottesfurcht: Am rechten Bildrand fügte er die Statue der Ceres ein, gleichsam eine Personifikation der noch reichliche Gaben spendenden Erde, die von den Bauern verehrt wird. - In der Ehernen Zeit wird die Erde dann vom Menschen zu Lande und zu Wasser beherrscht. Mit Booten und Fischerreusen werden die Gewässer bearbeitet, Ackerbau und Handel werden getrieben und der Stein behauen, um Gebäude zu erreichten. Die Oberfläche wird nun von einer architektonischen Hülle bedeckt, Städte werden errichtet und die Metalle der Erde entrissen, um kunstvolle Waffen und Rüstungen zu erzeugen. - Die Eiserne Zeit zuletzt fügt der Erde schwere Verwundungen zu, da die Menschen von der Oberfläche in die Tiefe eindringen, um ihr Eisen und Gold zu entreißen: - „Und von dem reichen Boden verlangte man nicht nur die Saat, nicht nur die geschuldete Nahrung: man drang in der Erde Geweide. Schätze, die tief sie versteckt und den stygischen Schatten genähert, grub man hervor – dem Schlechten zum Anreiz: das schädliche Eisen ist schon getreten ans Licht und schädlicher noch als das Eisen – auch das Gold. Da ist, dem beide sie dienen, der Krieg und schlägt mit blutigen Händen - zusammen die klirrenden Waffen.“ - Mit Schaufeln wird die Erde aufgerissen und mit Schubkarren werden ihre Schätze davon gekarrt. ‚Mutter Erde‘ erscheint in diesem letzten Zeitalter im Stadium größter Erniedrigung, indem – sichtbar an der Erdspalte links – ihr Inneres nach außen gekehrt wird. Die Menschen bedienen sich ihrer Güter, um Reichtum anzuhäufen, um den wiederum Kriege geführt werden. Die Dominanz des Männlichen ist auf diesem Blatt durch die übergroße Figur des Mars, gleichsam die Personifikation des Krieges, stark hervorgekehrt. Nicht die Gleichordnung der Geschlechter wie in der Goldenen Zeit, sondern die Herrschaft der Maskulinität hat Goltzius deutlich akzentuiert, indem die einzigen weiblichen Figuren – es sind wohl die schon bei Ovid genannten Tugenden Scham („pudor“), Treue („fides“) und Wahrheit („verum“) (I.99) – rechts aus dem Bild vertrieben werden. Es ist nicht ohne Pointe, dass eine derartige Präsenz des Mannes wie in dem zur reinen Negativität verdammten Eisernen Zeitalter sich auch auf dem Blatt der Schöpfung des Menschen durch Prometheus (Abb. 2) findet, welches den Vier Zeitaltern vorangeht. Der Mensch tritt in Ovids Schöpfungsgeschichte, wie in vielen Schöpfungsmythen, zunächst als Mann auf. Als großer Zerstörer und negativer Gestalter erscheint er nun, nach vorübergehendem Gleichklang der Geschlechter, im - letzten Zeitalter erneut. Die Eiserne Zeit ist, etwa bei Hesiod und Ovid, immer auch die Gegenwart des Schreibenden; auch Hendrick Goltzius musste annehmen, in der Eisernen Zeit zu leben, in der Krieg und Zerstörung herrschten, was er durch das explizit zeitgenössische Kriegsgerät kenntlich gemacht hat. Ob sich Goltzius mit seiner drastischen Bilderserie auch gegen die schamlose Ausplünderung der Bodenschätze und die technische Beherrschung und Zerstörung der Natur wenden wollte, bleibt zwangsläufig Spekulation. Die Hoffnung auf eine Wiederkehr der Goldenen Zeit wird er zumindest wie viele seiner humanistisch gebildeten Zeitgenossen geteilt haben.

Fiorillo beschreibt die Serie wie folgt: - Le Metamorfosi d'Ovidio Lib. I.II.III. - Lib. I. contiene XX fog. HGoltzius inven A. 1589 - Lib. II contiene XX fog. HG. ex. A. 1590 - Lib. III contiene XII. fog. HG. inv - Robertas de Baudous exc. A. 1615. - Sei fog. delle su accenate Metamorf. ciove - Lib. I. II. 6, 13. 15. - Lib.III. 6. 8. 11

- Alternative title

-

Das eiserne Zeitalter

The Age of Iron

- Location

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventory number

-

D 5170

- Measurements

-

Breite: 259 mm (Blattmaß)

Höhe: 177 mm (Blattmaß)

- Material/Technique

-

Papier; Kupferstich

- Inscription/Labeling

-

Aufschrift: 6 / Ferreus hinc fremuit lymphata mente Gradivus, / Et Pacem toto dispulit orbe furor. / Tunc Astrea polos terras exosa petivit, / Cessit amor veri, cumque Pudore Fides. (unterhalb der Darstellung)

Marke: Göttinger Bibliotheksstempel

- Related object and literature

-

Beschrieben in: „Abry - Berchem. Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts / ca. 1450 - 1700 ; Vol. 1“. Hertzberger [u.a.], Amsterdam [u.a.], 1949. (Hollstein Dutch and Flemish I.182.16-67)

Beschrieben in: „Goltzius - Heemskerck. Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts / ca. 1450 - 1700 ; 8“. Hertzberger, Amsterdam, 1953. (Hollstein Dutch and Flemish VIII.130.10-61. Hollstein Dutch and Flemish VIII.138.508-559. )

Beschrieben in: M. Leesberg, „The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450 - 1700 ; [24]“. Sound & Vision Publishers [u.a.], Ouderkerk aan den Ijssel, 2012. (New Holstein Dutch and Flemish (Goltzius), Bd.3, S.228, Nr.537)

Beschrieben in: „Hendrik Goltzius : Commentary. The illustrated Bartsch ; [1]“. Abaris Books, New York, NY, 1982. (TIB III. Kommentar.030302.036 [.036 (104)])

Beschrieben in: „Hendrik Goltzius : [Hauptbd.]. Hendrik Goltzius. The illustrated Bartsch ; [1]“. Abaris Books, New York, NY, 1980. (TIB III. S.315, Nr.36 (104))

Beschrieben in: M. Thimann, „Umgepflügte Muttererde. Mutter Erde“. Michael Imhof Verlag, Petersberg, S. 130-135, 2017.

Beschrieben in: H. Goltzius, S. Stroh, A.-K. Sors, M. Thimann, und A. Arnulf, „Verwandlung der Welt Meisterblätter von Hendrick Goltzius : eine Ausstellung des Augustinermuseums und der Kunstsammlung der Georg-August-Universität Göttingen“. Michael Imhof Verlag, Petersberg, 2020. (Sors 2020, 11.5)

Quelle: Inventar Fiorillo, Bd.3 (Goltzius), 222r

ist Teil von: Ovids Metamorphosen [ D 3555, D 4401 - D 4455, D 5170-5172]

- Classification

-

Zeichnung/Grafik (Hessische Systematik)

Manierismus (Kuniweb - Stil / Epoche)

Kupferstich (Oberbegriffsdatei)

- Subject (what)

-

Feldkanone

Kampf

Trommel

Astraea (Dike) verläßt während des Eisernen Zeitalters die Erde, um sich in ein Sternbild zu verwandeln

- Event

-

Entstehung

- (who)

- (when)

-

ca. 1589

- Event

-

Herstellung

- (who)

-

unbekannter StecherIn

- Sponsorship

-

Die Digitalisierung wurde gefördert durch die Deutsche Digitale Bibliothek aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

- Last update

-

24.04.2025, 12:58 PM CEST

Data provider

Kunstsammlung der Universität Göttingen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Grafik

Associated

- Goltzius, Hendrick (Vorbild / IdeengeberIn)

- unbekannter StecherIn

Time of origin

- ca. 1589